Fraunhofer IEG

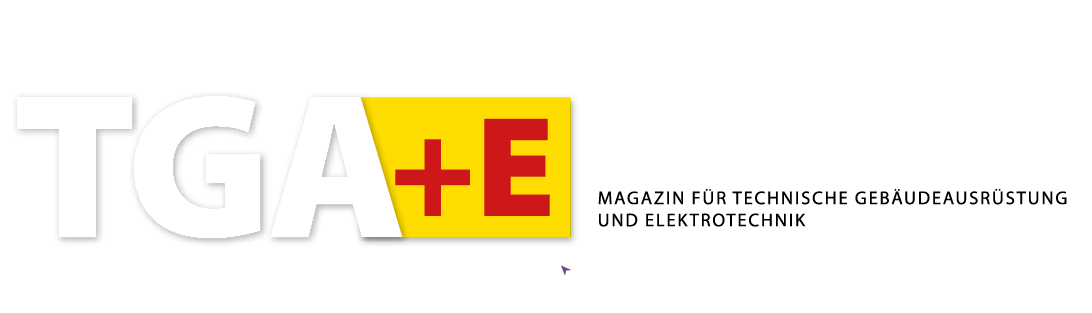

Die oberflächennahe Geothermie hat sich als eine Schlüsselkomponente für nachhaltige Heiz- und Kühlsysteme etabliert. Eine von der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG entwickelte Schrägbohrtechnik ermöglicht es nun, Erdwärmesondenfelder auch in städtischen Gebieten mit begrenztem Platzangebot umzusetzen.

Nachdem das Fraunhofer IEG das Geostar-System als Forschungsprojekt für den eigenen Bedarf entwickelt hat, wurde eine überarbeitete Version an der Hochschule Bochum implementiert. Geostar 2.0 nutzt die Schrägbohrtechnik, um Erdwärme aus einer Tiefe von 150 m zu erschließen. Dabei hat das Bohrteam von einem zentralen Ansatzpunkt zwölf Bohrungen in einem Winkel von 10° abgeteuft. Die (ungestörte) Temperatur in 150 m liegt relativ konstant bei 12 °C.

Nun beheizen und kühlen zwölf in einem sternförmigen Muster angeordnete Erdwärmesonden das Audimax der Hochschule Bochum. Diese Methode ermöglicht eine signifikante Reduzierung des Flächenbedarfs an der Oberfläche. Das ist besonders in städtischen Gebieten, wo der Platz begrenzt ist, von Vorteil. Das Auditorium hat 350 Sitzplätze und eine Auslegungsheizlast von 95 kW und einer Kühllast von 55 kW (passive Kühlung).

Geringer Platzbedarf im urbanen Umfeld

Fraunhofer IEG

Erdwärmesondenfelder werden im Normalfall in einem regelmäßigen Rechteckraster erstellt, wobei zwischen den einzelnen Sonden mindestens 6 m, im reinen Heizbetrieb besser 10 m Abstand liegen. Dies soll garantieren, dass die gegenseitige thermische Beeinflussung über die gesamte Sondenlänge möglichst gering ist.

Der daraus resultierende Platzbedarf ist im urbanen Umfeld jedoch selten verfügbar. Und da für die Errichtung größerer Anlagen mit der thermischen Leistung auch die notwendige Anzahl an Erdwärmesonden bzw. Sondenmetern steigt, war der Einsatz der Schrägbohrtechnik eine zielführende Lösung.

„Zwar kommt es zu einer größeren gegenseitigen thermischen Beeinflussung im oberen Bereich, wo die Sonden sich sehr nahe sind“, erläutert Gregor Bussmann, Ansprechpartner beim Fraunhofer IEG. „Die vorherigen Simulationen – im Nachgang validiert durch die Ergebnisse des Monitorings – zeigen aber, dass dies durch den größeren mittleren Abstand über die gesamte Länge überkompensiert wird.“

Ein weiterer, großer Vorteil lag darin, dass der Bauablauf für den Hörsaalneubau mit umfangreichen Gründungsarbeiten nicht durch die Bohrarbeiten für die Erdwärmeanlage beeinflusst wurde, da nicht auf den Bereich der späteren Überbauung zurückgegriffen werden musste. Beide Gewerke konnten somit zeitlich parallel, aber räumlich getrennt voneinander umgesetzt werden.

Geologische Herausforderungen

Die geologischen Bedingungen am Standort Bochum Querenburg erforderten besondere Maßnahmen bei der Bohrtechnik: Die geologischen Schichten fallen dort besonders steil ein – mit einem Neigungswinkel von 70° nach Südosten bzw. nach Nordwesten – und führen daher zu einer Ablenkung der Bohrung. Dies konnte bei der Geostar 2.0-Bohrung jedoch durch eine ebene Vorbereitung des Bohrplatzes, die Nutzung von Anbohr- und Gestängeführungen sowie Schwerstangen und Stabilizern problemlos und weitgehend kostenneutral ausgeglichen werden.

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen konnten die Forschenden mit der institutseigenen Bohranlage Bo.Rex die Schrägbohrtechnik erfolgreich implementieren. Zusätzlich tauschte das Bohrteam den zunächst verwendeten hydraulisch betriebenen Imlochhammer gegen einen PDC-Meißel. Unter Zuhilfenahme von Spülungszusätzen wie etwa Polymere konnten die Herausforderungen der Geologie gut bewältigt werden.

Begehbares Verteilerbauwerk

Fraunhofer IEG / Felix Jagert

Um die Schrägbohrtechnik greifbar zu machen, wurde an der Hochschule Bochum ein begehbares Verteilerbauwerk geschaffen, das in die Campusumgebung integriert ist. Es bietet Besuchenden die Möglichkeit, die geothermische Anlage zu betreten und mehr über die Funktionsweise zu erfahren.

Das begehbare Verteilerbauwerk zeigt die Anbindung der Erdwärmesonden an den Verteilerbalken sowie die Technik zur Regelung und Überwachung der Anlage. Das Fraunhofer IEG bietet auf Anfrage Gruppenführungen für Planerinnen und Planer aus den Bereichen TGA, Stadtwerke und Energietechnik an.

Aus der Forschung in die Praxis

Geostar 2.0 ist bereits die zweite erfolgreiche Implementierung der Schrägbohrtechnik in Deutschland. Die erste Version versorgt seit mehreren Jahren das Fraunhofer IEG auf dem Bochumer Campus mit Wärme und Kälte. Anlass für die Entwicklung war: Obwohl es sich um einen Neubau auf der grünen Wiese handelte, war nicht genug geeigneter Platz für die Errichtung ausreichend vieler Erdwärmesonden vorhanden.

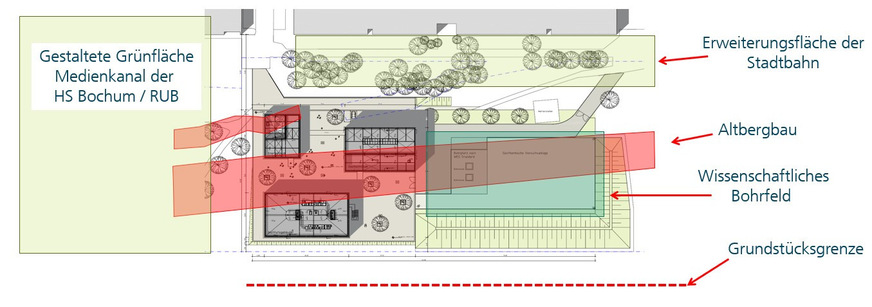

Die Dimensionierung und Simulation im Vorfeld der Bautätigkeiten ergab einen Bedarf von vier Wärmepumpen mit einer Leistung von jeweils 41,7 kW zur Wärme-/Kälteversorgung in Kombination mit 17 Erdwärmesonden á 200 m Länge. Dabei galten die folgenden Flächenrestriktionen (siehe Bild):

● Südlich des Grundstücks schließt sich unmittelbar die Grundstücksgrenze an.

● Westlich liegt eine Grünfläche der Hochschule, die erst kurz zuvor abschließend gestaltet wurde. Außerdem verläuft ein großer Medienkanal der Hochschule Bochum und der Ruhruniversität Bochum unter der Fläche.

● Nördlich stellt die Freifläche eine gewidmete Reservefläche für eine mögliche Erweiterung der Stadtbahn dar.

● Östlich schließt sich ein Bohrfeld für wissenschaftliche Zwecke an, welches nicht durch eine produktive Anlage zur Wärmeversorgung limitiert werden sollte.

● Und direkt unter dem Gelände befindet sich eine historische Steinkohlekleinzeche in rund 70 m Tiefe, die es nicht erlaubt die Flächen zwischen den Gebäuden zu nutzen.

Fraunhofer IEG

Anstelle eines üblichen Sondenfeldes haben die Forschenden an dieser Stelle daher 23 Schrägbohrungen mit 200 m Tiefe installiert. 17 von ihnen wurden zu Erdwärmesonden ausgebaut. Weitere 6 Bohrungen dienen dem Monitoring der Anlage. So konnten in den vergangenen Jahren die grundlegenden Planungsparameter der Dimensionierung und Simulation mit den realen Betriebsdaten abgeglichen werden.

Ausblick

In Deutschland existieren über 400.000 Anlagen, die Erdwärmesonden in Verbindung mit Wärmepumpen nutzen. Bei der Errichtung solcher Anlagen sind ausreichende Freiflächen im Bestand oft nicht verfügbar.

Die Schrägbohrtechnik bietet eine Lösung, indem sie die Erdwärmesonden von einem zentralen Ansatzpunkt aus mit geneigten Bohrungen erstellt. Dies verringert den Platzbedarf an der Oberfläche erheblich und ermöglicht die Erschließung von Erdwärme unter bestehenden Gebäuden.

Das Geostar-Design erschließt für geothermische Wärmepumpenanlagen zusätzliche Umsetzungsoptionen, die über konventionell angeordnete Erdwärmesondenfelder nicht umsetzbar wären.

Besonders rücken hierbei größere Bestandsimmobilien oder Bestandskomplexe in den Fokus, beispielsweise die umfangreichen Bestände von Wohnungsgesellschaften oder -genossenschaften in Deutschland. In konkreten Bebauungsstrukturen, die durch geringe Freiflächenanteile gekennzeichnet sind, ergibt sich somit ein weiterer Baustein für eine erfolgreiche Energie- und Wärmewende.

Ein weiterer großer Vorteil: Umsetzbar sind die Bohrungen und der Einbau der Erdwärmesonden dabei grundsätzlich mit marktverfügbarer Technologie und Verfahren. Die zusätzlichen Investitionen in die Bohrtechnik – Gestängeführung, Schwerstangen und Stabilizer – führen zu keinen signifikanten Mehrkosten für die Schrägbohrungen.

Der Prozess von der Bohrung bis zur fertig installierten und angebundenen Erdwärmesonde erfordert keine zusätzlichen zeitlichen oder finanziellen Ressourcen.

Das Fraunhofer IEG

Die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG forscht an sieben Standorten auf den Gebieten integrierter Energieinfrastrukturen, Geothermie und Sektorenkopplung.

Die Forschungseinrichtung entwickelt Ideen, Technologien und Strategien für die nächste Phase der Transformation der Energiesysteme. Seine Forschenden verstehen sich als unabhängiger Vordenker für Politik, Wirtschaft, Regulierung und Gesellschaft.

Durch die Gründung des Fraunhofer IEG leistet die Fraunhofer-Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag daran, die Märkte für die Anwendung von geothermischen Energiesystemen, der Speicherung von Energieträgern und Technologien zur Kopplung der Energiesektoren Wärme, Strom und Verkehr noch gezielter zu erschließen.

Schwerpunkte des Fraunhofer IEG sind Energieinfrastrukturen und Sektorenkopplung, Wärmebergbau und Speicherung, Bohrlochtechnologien, Georessourcen und die Entwicklung der dafür benötigen Technologiebausteine, Energietechnik, CO2-Abscheidung und Wasserstoff.