Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Gutes Licht auf Baustellen setzt eine individuelle Planung und Anpassung an die sich mit dem Baufortschritt ändernden Gegebenheiten und Beleuchtungsanforderungen unterschiedlicher Bereiche, Bauphasen und Gewerke voraus.

■ Bei der Planung, Auswahl und Aufstellung sind diverse Richtlinien, wie DIN EN 12464, die DGUV-Information 215-210, die Arbeitsstätten-Verordnung sowie die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 Beleuchtung, zu berücksichtigen.

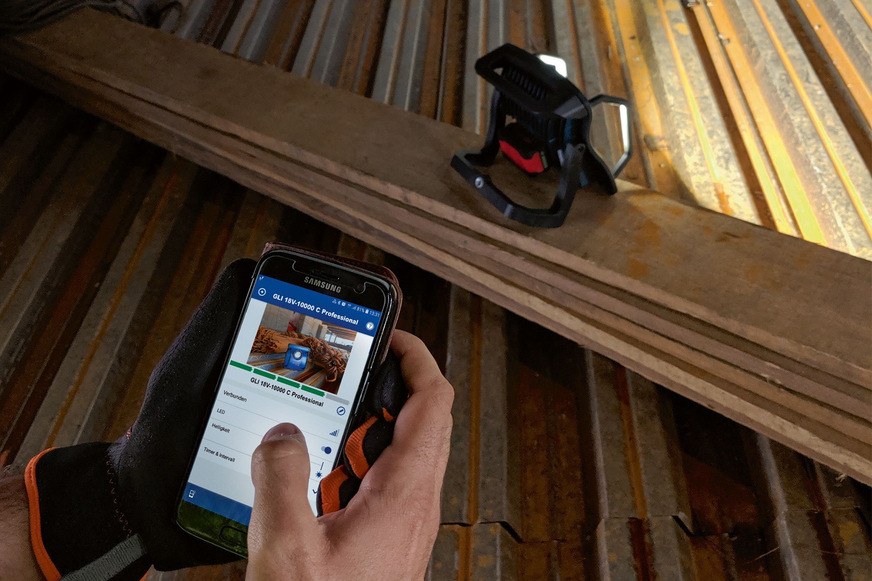

■ Neben der LED-Technik, die Halogenstrahler, Neonröhren oder Hochdrucklampen inzwischen abgelöst hat, sorgen zunehmend auch App-Programmierungen und -Steuerungen für eine optimale, energiesparende Ausleuchtung.

Walther-Werke

Eine gute Baustellenbeleuchtung sorgt für optimale Sicht- und Arbeitsbedingungen, verhindert Unfälle und schützt Baustellen. Bei der Planung, Auswahl und Technik sollte man jedoch einiges beachten.

Nicht nur im Herbst, Winter und Frühjahr, wenn die Tage kürzer werden, spielt elektrisches Licht auf Baustellen eine zentrale Rolle. Auch in Tiefgaragen, Kellern, Technikräumen, Installationszwischengeschossen oder -schächten ist Licht immer ein wichtiges Thema:

Gutes Licht am Arbeitsplatz trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit und Arbeitsqualität aller Akteure auf der Baustelle zu fördern und nicht zuletzt Unfälle zu vermeiden. Statistiken zeigen, dass schlecht ausgeleuchtete Arbeitsplätze ein häufiger Grund für Stolper-, Rutsch-, Sturz- und andere Arbeitsunfälle sind. Eine gute Baustellen-Außenbeleuchtung schützt außerdem vor Vandalismus und Diebstahl, denn Licht schreckt ab und sorgt nachts für mehr Sicherheit.

Harald Wisthaler, Ledlenser

Eine den Bau begleitende Planung

Damit die Baustelle optimal ausgeleuchtet ist, musst die Beleuchtung individuell und bedarfsgerecht geplant werden: Bei Dämmerung müssen alle Eingangsbereiche, Verkehrsflächen, Innen- und Außenbereiche beleuchtet werden, solange dort gearbeitet wird. Die Außenbeleuchtung muss aus Sicherheitsgründen die ganze Nacht brennen und auch die Beleuchtung von Werbeschildern oder Kränen muss separat geschaltet werden. Aufgrund der vielfältigen Anforderungen und der sich mit dem Baufortschritt ständig ändernden Gegebenheiten muss die Beleuchtung zudem kontinuierlich angepasst werden.

Dabei gilt es, die Beleuchtungsanforderungen unterschiedlicher Bereiche, Bauphasen und Gewerke zu berücksichtigen, ebenso wie Blendungen, Schattenbildungen, störende Wechselwirkungen oder unnötige Mehrfachbeleuchtungen zu vermeiden. Auch die Aufstellung von Masten, Traggerüsten, Stromaggregaten oder Verteilerschränken und die Leitungsführung von Freileitungen oder Erdkabeln sind so zu planen, dass Bauarbeiten und der Baustellenverkehr nicht behindert werden.

Zur Lichtsteuerung werden Dämmerungsschalter mit Helligkeitsfühler oder Zeitschaltuhren ohne oder mit Astrofunktion eingesetzt. Diese ermöglicht die automatische Schaltung der Beleuchtung oder anderer Geräte anhand der Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten, unter Berücksichtigung des Längen- und Breitengrads des aktuellen Standorts. Per App gesteuerte Zeitschaltuhren ermöglichen eine drahtlose Programmierung und gegebenenfalls Anpassung am Büro-PC und eine kabellose Übertragung der Daten per Bluetooth vor Ort.

Spezielle, cloudbasierte Programme unterstützen Elektroplaner bei der Auslegung und Simulation der Baustromversorgung. Über digitale Zwillinge, eine Anbindung an die Cloud und bidirektionale Schnittstellen lassen sich alle Daten und Zustände von Baustellen-Niederspannungsnetzen in Echtzeit online abbilden, überwachen und steuern, was Arbeitsabläufe optimiert und Fehlerquellen minimiert.

Zu den für die Baustellenbeleuchtung wichtigsten Richtlinien gehört DIN EN 12464, Teil 1 und 2 [1] mit Planungsgrundlagen für Beleuchtungsanlagen sowie die DGUV-Information 215-210 [2] mit Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Weitere relevante Richtlinien sind die Arbeitsstättenverordnung [3] sowie die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 Beleuchtung [4].

Metabo

Lux oder Lumen?

Für die Qualität der Arbeitsplatzausleuchtung spielen zwei Größen eine wichtige Rolle – die Beleuchtungsstärke und der Lichtstrom. Der Lichtstrom steht für die von einem Leuchtmittel (umgangssprachlich „Lampe“) ausgestrahlte Strahlungsleistung. Er definiert die Helligkeit von Lichtquellen und ist maßgebend für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Leuchten. Deshalb sollte man bei Vergleichen stets auf den in Lumen (lm) angegebenen Lichtstrom achten und nicht auf die eventuell angegebene Beleuchtungsstärke oder Watt-Zahl.

Welchen Lichtstrom eine Bauleuchte liefern soll, hängt von der Nutzung, der Tätigkeit und dem Einsatzbereich, der zu beleuchtenden Fläche und dem Abstand zu ihr ab. Je weiter weg die Leuchte vom Arbeitsplatz entfernt aufgestellt ist, desto größer muss der Lichtstrom sein. Richtlinien und Normen enthalten meist Beleuchtungsstärke-Angaben. Die in Lux (lx) angegebene Beleuchtungsstärke ist ein Maß für den auf eine Fläche auftreffenden Lichtstrom. Sie beschreibt den Lumenwert pro Quadratmeter Fläche (lx = lm/m2) und ist abhängig von mehreren Faktoren wie dem Lichtstrom, dem Abstrahlwinkel der Beleuchtungsquelle sowie vom Abstand zwischen Beleuchtungsquelle und beleuchteter Fläche. Sie beträgt somit 1 lx, wenn der Lichtstrom von 1 lm genau 1 m2 Fläche gleichmäßig beleuchtet.

Techtronic Industries Central Europe, Milwaukee

Mindestwerte für Baustellen

Die Mindestwerte der Beleuchtungsstärken auf Baustellen orientieren sich an den Arbeitsbereichen, Arbeitsplätzen und Tätigkeiten auf Baustellen. Gemäß den Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A 3.4 gelten folgende Lux-Werte:

● 20 lx für allgemeine Beleuchtung und Verkehrswege

● 50 lx für grobe Tätigkeiten, z. B Erdarbeiten, Hilfs- und Lagerarbeiten, Transport, Verlegen von Entwässerungsrohren

● 100 lx für normale Tätigkeiten, z. B. Montage von Fertigteilen, einfache Bewehrungsarbeiten, Schalungsarbeiten, Stahlbeton- und Maurerarbeiten, Installationsarbeiten, Arbeiten im Tunnel

● 200 lx für feine Tätigkeiten, z. B. anspruchsvolle Montagen, Oberflächenbearbeitung, Verbindung von Tragwerkselementen

Für alle Bereiche muss zusätzlich eine Sicherheitsbeleuchtung von mindestens 1 lx vorhanden sein. Besondere Gefahrenbereiche oder an Kreuzungsbereichen des Fuß- und Fahrzeugverkehrs sollten durch die Beleuchtung hervorgehoben werden – etwa durch eine andere Lichtfarbe und / oder eine höhere Beleuchtungsstärke.

Bosch

Farbtemperatur und Farbwiedergabeindex

Auch die Farbtemperatur des künstlichen Lichts ist wichtig. Sie beschreibt dessen Farbton, gemessen in Kelvin (K). Je höher die Kelvinzahl ist, desto bläulicher und kälter wirkt das Licht. Während eine herkömmliche Glühlampe mit rund 3000 K ein warmweißes Licht hat, strahlen Leuchtstofflampen mit etwa 4000 K ein kaltweißes Licht ab. Mittleres Sonnenlicht bietet mit rund 5500 K ein natürlich wirkendes Farbspektrum.

Während die Farbtemperatur bei Rohbauauarbeiten eine untergeordnete Rolle spielt, sollte bei anspruchsvollen SHK- und Elektromontagen elektrisches Licht möglichst dem natürlichen Farbton des Sonnenlichts entsprechen. Auch spezielle Lichtfarben kommen im Baubereich zum Einsatz, beispielsweise in Verbindung mit Baukameras. Hier sorgt grünes Scheinwerferlicht für kontrastreichere Videobilder bei Nacht. Allerdings sind bei Grünlicht entferntere, dunklere Bereiche schlecht einsehbar, weshalb alternativ Infrarotlicht zum Einsatz kommt.

Beim Ausbau müssen Installateure, Schreiner, Maler, Stuckateure und Trockenbauer Farben oder Materialien möglichst präzise erkennen und beurteilen. Deshalb sollte bei der Auswahl der Leuchtmittel auch auf den Farbwiedergabeindex geachtet werden. Er wird entweder in Ra (allgemeiner Referenzindex) oder CRI (Color Rendering Index) angegeben. Sonnenlicht, das alle Spektralfarben enthält und die Farben beleuchteter Gegenstände natürlich aussehen lässt, entspricht einem Farbwiedergabeindex von 100 Ra oder CRI. Um eine möglichst natürliche Farbwiedergabe zu erreichen, sollte eine Lampe mindestens 90 Ra oder CRI aufweisen.

Bosch

Flexible Beleuchtungskonzepte

Baustellenbeleuchtung muss die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen von Baustellen berücksichtigen. Deshalb sollten Beleuchtungsanlagen möglichst außerhalb des unmittelbaren Baugeschehens aufgestellt und durch mobile Beleuchtungssysteme ergänzt werden, die man bei Bedarf versetzen und den aktuellen Bedingungen anpassen kann.

Baustellenleuchten sollte man so anordnen, dass sich eine ausreichende, gleichmäßige, möglichst blend- und schlagschattenfreie Beleuchtung ergibt. Werden Leuchten an einer Gebäudeecke aufgestellt, können gleich mehrere Gebäudeseiten erfasst, tote Winkel vermieden und die Leuchtenanzahl unter Umständen minimiert werden. Da das natürliche Tageslicht von oben kommt, ist es sinnvoll, die Beleuchtung auf einem höhenverstellbaren Stativ zu montieren. Das verbessert die allgemeine Grundausleuchtung und senkt die Blendgefahr.

Eine erhöhte Leuchtenposition bietet in der Rohbauphase zudem die Möglichkeit, auch mehrere Geschosse mit dem Baufortschritt auszuleuchten. Deshalb gehört bei den meisten Lösungen zur allgemeinen Baustellenausleuchtung ein Stativ zum Lieferumfang. Auch Turmdrehkräne mit einer Kranbeleuchtung auf LED-Basis können für eine flächige Baustellengrundausleuchtung sorgen.

Eine flächendeckende Ausleuchtung kann nachts auch Baustellen schützen und kameragestützte Überwachungssysteme ergänzen [7]. Bei Stromausfall sollte ein Notstromkonzept für Ausfallsicherheit von bis zu 6 Stunden sorgen und eine Notbeleuchtung der Baustelle von mindestens 1 lx ermöglichen.

Harald Wisthaler, Ledlenser

LED macht mobil

Wurden auf Baustellen früher überwiegend energiehungrige Halogenstrahler, Leuchtstoff- und Hochdrucklampen eingesetzt, kommen heute praktisch nur noch leistungsstarke LED-Leuchten zum Einsatz. Sie sind sehr hell, stromsparend, robust und langlebig. Auch ihre Wärmeentwicklung ist erheblich geringer als zum Beispiel die von Halogenstrahlern. Akkubetriebene LED-Baustrahler können schnell und einfach auch dort aufgestellt und benutzt werden, wo kein Baustrom vorhanden ist oder das Verlegen von Stromleitungen zu aufwendig oder wegen der Stolpergefahr gefährlich wäre. Bei Arbeiten auf dem Dach oder auf dem Baugerüst sind Akku-Baustrahler deshalb die erste Wahl.

Nachteilig ist, dass zumeist die komplette Leuchte ausgetauscht werden muss, wenn das Leuchtmittel kaputt geht – weil es in der Regel fest verbaut ist und nicht ausgewechselt werden kann. Je nach Akku-Kapazität halten viele akkubetriebene LED-Baustrahler auch einen kompletten Arbeitstag durch oder der Akku kann gegen einen geladenen Zweitakku ausgewechselt werden. Hier sollte man gegebenenfalls auf Kompatibilität mit anderen Akku-Geräten achten. Hybrid-Baustrahler können wahlweise mit Akku- oder 230-V-Netzstrom betrieben werden. Aktuelle Akku-Baustrahler ermöglicht eine Fernsteuerung per Smartphone-App – beispielsweise das Ein- und Ausschalten oder Dimmen einer oder mehrerer Leuchten. Bei einigen Geräten können Akku-Ladestände abgefragt, die Geräte geortet oder über eine mobile Internet-Verbindung gesperrt werden.

Harald Wisthaler, Ledlenser

Was bietet der Markt?

Für die Beleuchtung von Baustellen im Außen- und Innenbereich bietet der Markt inzwischen eine Vielzahl an Lösungen, die dank inzwischen hochentwickelter LED-Technik und entsprechenden Leuchtmitteln immer leistungsfähigerer, leichter, mobiler, langlebiger und energiesparender werden.

Auf kleineren Baustellen und für die Ausleuchtung einzelner Arbeitsplätze werden Scheinwerfer für Halogenglühleuchten, Hochdruckentladungsleuchten, für Feuchträume geeignete Leuchtstofflampen oder LED-Leuchten eingesetzt. Für die Beleuchtung kleiner Bereiche genügen einfache LED-Handstrahler mit einem Lichtstrom zwischen 1500 und 5000 und mehr Lumen. Neben LED-Taschenlampen können LED-Stirnlampen mit vertikal neigbarer Leuchte gute Dienste bei der gezielten Ausleuchtung des unmittelbaren Arbeitsbereichs leisten: Das Licht leuchtet stets in die Blickrichtung und man hat beide Hände frei.

Größere Baustellen werden meist mit fahrbaren transportablen, auf eine Länge von 2 bis 8 m und mehr ausziehbaren Beleuchtungsmasten ausgeleuchtet, die mit einem Gabelstapler bzw. Kran überall aufgestellt und versetzt werden können. In Kombination mit einem Stromerzeugungsaggregat auf einem fahrbaren Anhänger kombinierte Flutlichtanlagen sind autark und deshalb beispielsweise für Kanalbauarbeiten oder Straßenbaustellen geeignet.

Neben mobilen Flutlichtanlagen eignen sich für eine gleichmäßige Ausleuchtung von Baustellen auch sogenannte Leuchtballone, die heute meist mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet sind. Während die Leuchtballon-Unterseite das Licht streut, sorgt die obere, mit Aluminium beschichtete Hälfte für eine Reflexion und hohe Lichtausbeute nach unten. Durch das Textil der Ballonhülle strahlt das Licht selbst bei geringen Aufbauhöhen gleichmäßig, blendarm und praktisch ohne Schlagschatten.

Alle Baustellenleuchten sollten vor Staub und Wasser geschützt sein. Wie gut eine Leuchte geschützt ist, gibt die IP-Schutzart (Ingress Protection = Eindring-Schutz) anhand zweier Zahlen an: Die erste Ziffer steht für den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung, die zweite für den Schutz gegen Wasser. Die Schutzart der Leuchten sollte mindestens IP54 betragen. Damit ist das Gehäuse staub- und spritzwassergeschützt. Marian Behaneck

Techtronic Industries Central Europe, Milwaukee

Tipps für besseres Baustellenlicht

● Kombi-Lösungen wählen: Flutlicht-Türme für die flächige, LED-Strahler für die individuelle Ausleuchtung einzelner Arbeitsplätze.

● Gefahrenbereiche oder Verkehrs-Kreuzungsbereiche sollte man durch eine farbige und / oder stärkere Beleuchtung hervorheben.

● LED-Leuchtmittel bevorzugen – diese sind leichter, mobiler, langlebiger, energiesparender und problemloser handhabbar.

● Technik- und Ausbaugewerke sollten auf eine Sonnenlicht-ähnliche Farbtemperatur und auf den Farbwiedergabeindex achten.

● Eine flächendeckende Leuchten-Aufstellung ohne tote Ecken kann Baustellen auch von Diebstählen und Vandalismus schützen.

Literatur

[1] DIN EN 12464-1 Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen, November 2021; Teil 2: Beleuchtung im Freien, Mai 2014. Berlin: DIN Media

[2] Natürliche und künstliche Beleuchtung von Arbeitsstätten, DGUV Information 215-210. Berlin: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV (Hrsg.), September 2016

[3] Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung) vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179, zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109)

[4] Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A 3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Hrsg.), Mai 2023

[5] Künstliche Beleuchtung auf Baustellen, Baustein – Allgemeines A 024. Berlin: BG BAU (Hrsg.), Juli 2021

[6] licht.wissen 05: Industrie und Handwerk und licht.wissen 13: Arbeitsplätze im Freien. Frankfurt: Fördergemeinschaft Gutes Licht (Hrsg.), Eigenverlag, 2007

[7] Behaneck, Marian: Baustellendokumentation: Das müssen Sie beachten. Stuttgart: Gentner Verlag, TGA+E Fachplaner 10-2020

Techtronic Industries Central Europe, Milwaukee

[8] Anbieter Baustellenbeleuchtung (Auswahl)

www.bosch-professional.com

www.brennenstuhl.com

www.dewalt.de

www.ledlenser.com

www.makita.de

www.metabo.de

www.milwaukeetool.de

www.powermoon.de

www.rieste.com

www.saxonia-licht.de

www.scangrip.com

www.trotec.com

www.wackerneuson.de

www.walther-werke.de