Viega

Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Verbrauchswerte und daraus abgeleitete Kennwerte weichen aus unterschiedlichsten Gründen von Annahmen und Zielwerten ab.

■ Der Erreichungsgrad eines Gesamtziels lässt somit Aussagen über die tatsächliche Qualität und Abweichungen nur bedingt zu. Dies gelingt nur über detaillierte Analysen, ein Monitoring und den normierten Vergleich mit theoretischen Annahmen oder ähnlichen Betriebssituationen.

■ Im Seminarcenter „Viega World“ wurden diese und viele weitere Aspekte zur Optimierung im gesamten Lebenszyklus von Gebäuden aus der Theorie sehr detailliert mit hohem Automatisierungsgrad in die Praxis übertragen.

■ Nun liefert auch die Nutzungsphase des Seminarcenters Erkenntnisse und neue Ansätze, Gebäude nachhaltiger und kostengünstiger zu entwerfen, zu strukturieren, zu planen und auszuführen sowie Grundlagen für möglichst geringe Betriebskosten.

Die Transformation von Gebäuden hin zur Klimaneutralität ist zentral, um den CO2-Ausstoß dauerhaft zu verringern. Das gilt für Neubauten wie für Bestandsobjekte. Entscheidende Weichen dafür werden in beiden Fällen über ein gebäudespezifisches Energiekonzept gestellt. Mindestens genauso wichtig ist der energieeffiziente Betrieb der Gebäude. Dafür notwendig ist ein bislang viel zu wenig eingesetztes Monitoring mit praxisgerechten Möglichkeiten, bei auffälligen Energieverbräuchen nachzujustieren.

Das Hauptziel der politisch gewollten Energiewende war und ist die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Sie sollen bis 2030 um mindestens 65 % und bis 2040 um mindestens 88 % gesenkt werden; jeweils verglichen mit 1990. Bis zum Jahr 2045 hat Deutschland das Ziel, Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen. Über mehrere Legislaturperioden waren ähnliche Zielmarken Bestandteil von Regierungsprogrammen. Mit dem Inkrafttreten des Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) am 18. Dezember 2019 [1] wurden sie festgeschrieben, § 1 KSG:

„Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen werden berücksichtigt. Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen […].“

Die beiden wesentlichen Ansatzpunkte dazu sind der verstärkte Einsatz regenerativer Energien auf der einen Seite und die Verringerung des Energiebedarfs auf der anderen: Im 2023 fortgeschriebenen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) [2] ist beispielsweise verankert, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch schon bis 2030 auf 80 % zu steigern. Für die Verringerung des End- und Primärenergiebedarfs wiederum sind (unter anderem über abgestimmte Förderprogramme) die KfW-Effizienzhaus-Stufen sowie der Einsatz regenerativer Wärmetechnik gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) wirksame Stellschrauben.

Energiekonzept als Handlungsplan

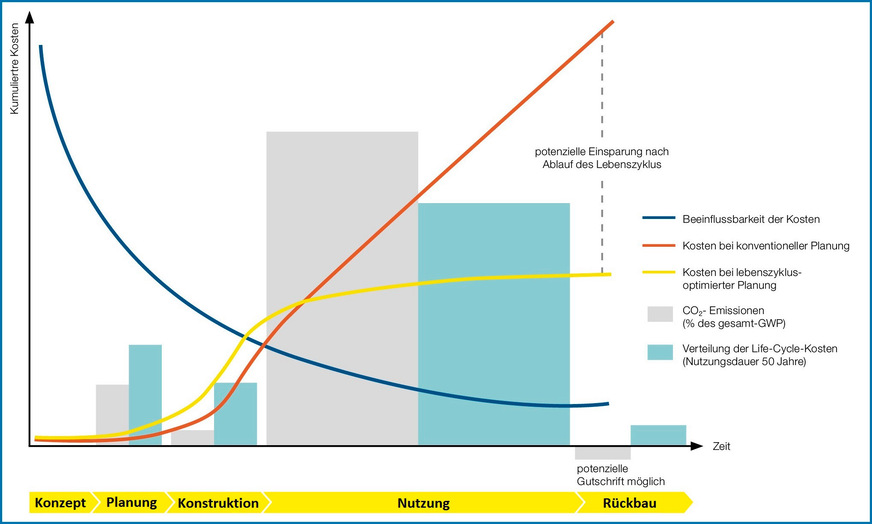

Um die volle Wirksamkeit von Effizienzmaßnahmen über alle Lebenszyklen eines Objekts zu entfalten, ist allerdings als Handlungsplan ein umfassendes Energiekonzept unverzichtbar. Häufig wird dies von Fördergebern auch eingefordert. Als „Energiekonzept“ wird dabei unter Fachleuten ein strategischer Plan für die energetische Effizienz eines Gebäudes verstanden, über den Dämmung, Heizung, Lüftung und erneuerbare Energien aufeinander abstimmt werden, um den Energieverbrauch und die Kosten zu senken und den Umweltschutz zu fördern. Ein Gebäudeenergiekonzept beinhaltet:

● Dämmung und Bauweise (Analyse der Gebäudehülle zur Minimierung von Wärmeverlusten),

● Heizungs- und Lüftungstechnik (Vorschläge für effiziente Heizsysteme und Lüftungsanlagen),

● Erneuerbare Energien (Integration von Solarenergie oder anderen erneuerbaren Quellen zur Energieerzeugung),

● die individuelle Anpassung (Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des Gebäudes wie Baujahr, Baustoffe) und

● die Wünsche des Bauherrn sowie

● die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Anforderungen des GEG).

Viega

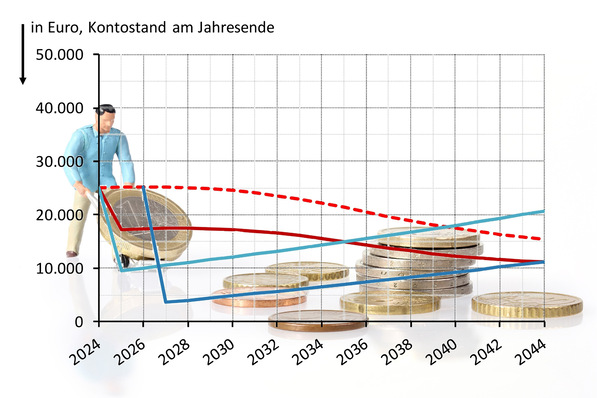

Im Sinne der Wirtschaftlichkeit als auch der Nachhaltigkeit greift eine solche Betrachtungsweise für Gebäude allerdings zu kurz, da sie zum einen den Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsinvestitionen primär in die Bau- oder Sanierungsphase, vor allem die Ertüchtigung der Gebäudehülle sowie die entsprechende Anlagentechnik, verlagert. Zum anderen wird auf diese Weise ein energetischer Status quo festgeschrieben, der das mögliche Einsparpotenzial in der Betriebsphase des Gebäudes weitestgehend außen vor lässt. Die vorstehende Auflistung ist daher zwingend zu ergänzen um

● die technische Ausstattung des Gebäudes für eine möglichst lückenlose Erfassung der Energieströme sowie

● die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für eine direkte Beeinflussung insbesondere der Verbrauchssenken zur Reduktion möglicher energetischer Verluste aufgrund der Betriebsbedingungen des jeweiligen Objekts.

Fehler und Mängel als Einsparpotenzial erkennen

Denn der Energieeinspareffekt durch die Implementierung eines systematischen und kontinuierlichen Gebäudemonitorings mit nachfolgendem Handeln ist beachtlich: Nach Einschätzungen durch unter anderem das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE lassen sich durch das Monitoring und die Optimierung des Gebäudebetriebs zwischen 5 % und 30 % Energie einsparen.

Das beachtliche energetische Einsparpotenzial ergibt sich unter anderem aus unterschiedlichsten Fehlern im Gebäudebetrieb und ebenso vielfältigen Mängeln in den unterschiedlichen Lebenszyklusphasen des Objekts. Neben planerischen Mängeln wie die Unter- oder Überdimensionierung von Heiz-/Kühlanlagen oder dem fehlenden oder nicht mehr einem geänderten Zustand entsprechenden Hydraulischen Abgleich zählen beispielsweise Betriebszeiten von Antrieben wie Pumpen und Ventilatoren auch ohne Anforderung, zeitgleiches Heizen und Kühlen aufgrund falscher Sollwerte in derselben Zone, fehlerhafte Sensoren und Regelungen oder ineffiziente Komponenten aufgrund fehlender Wartung dazu.

Verstärkt wird das Auftreten solcher Fehler zusätzlich durch zahlreiche Informationslücken und -verluste, die in der Baupraxis zwischen den einzelnen Lebenszyklusphasen eines Gebäudes durch wechselnde Projektbeteiligte, die Nutzung heterogener Werkzeuge und durch ein Defizit an Qualitätssicherung entstehen.

Viega

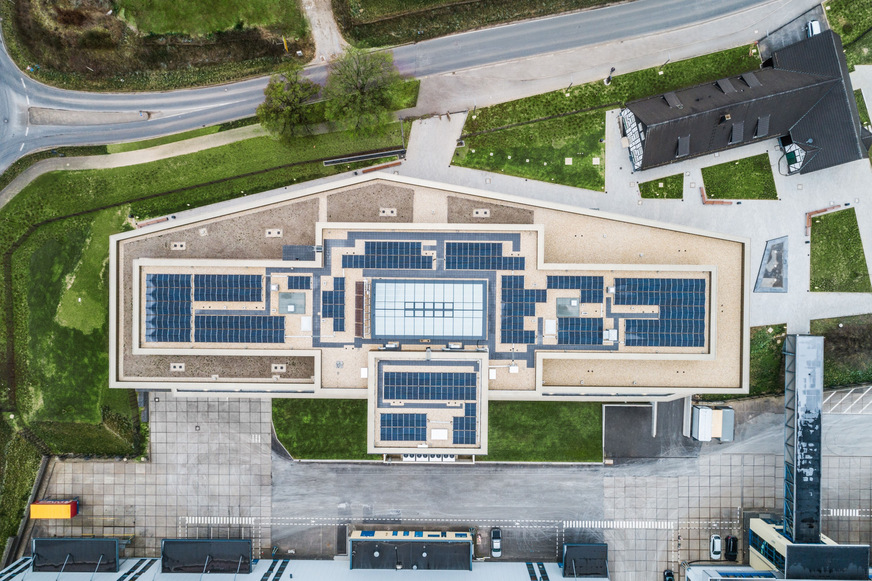

„Viega World“: Grundlagenarbeit

Wie ein gegen solche Mängel gestelltes Monitoring- und Optimierungskonzept in der Praxis aussehen kann, demonstriert Viega am Beispiel der „Viega World“. Das Seminarcenter in Attendorn-Ennest gilt als Leuchtturmprojekt für die Integrale Planung mit der Arbeitsmethodik Building Information Modeling (BIM). Unter enger wissenschaftlicher Begleitung wurde hier wesentliche Grundlagenarbeit auch zu der Frage geleistet, wie die stark wechselnden energetischen Anforderungen aufgrund einer permanent variierenden Auslastung des Gebäudes mit dem Planungsziel „Plus-Energie-Gebäude“ in Deckung zu bringen sind.

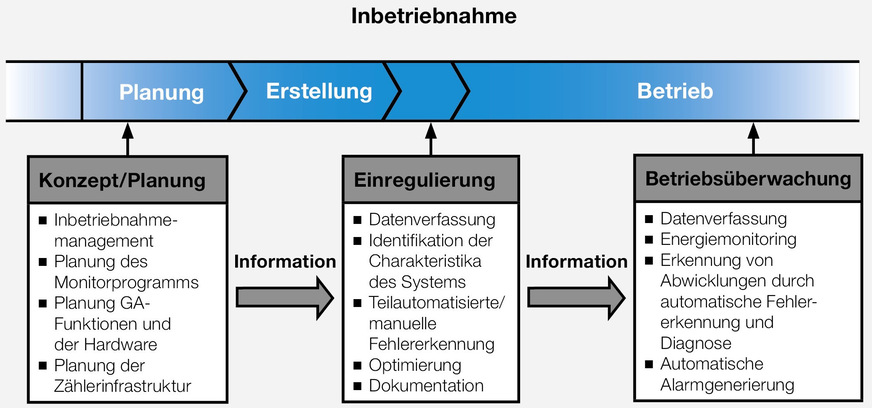

Das Fraunhofer ISE, die RWTH Aachen (Lehrstuhl für Energieeffizientes Bauen – E3D) und Viega als Bauherr und Betreiber haben dafür im Rahmen des vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Forschungsvorhabens „Energie.Digital“ insbesondere eine durchgängige und systematische Methode zur Verknüpfung und Integration der Domänen Technische Gebäudeausrüstung (TGA), Gebäudeautomation (GA) und Gebäudebetrieb mittels BIM entwickelt und demonstriert.

Dazu wurde unter anderem eine konsistente Repräsentation der energierelevanten Eigenschaften der TGA erarbeitet, die neben anlagentechnischen Produktdaten auch Performance-Indikatoren und betriebstechnische Attribute enthält. Ausgangspunkt war dabei ein vom TGA-Planer entwickeltes Energieversorgungskonzept, das auf drei Säulen steht:

1. den zu erwartenden Lastprofile, die sich aus den Nutzungsprofilen und den meteorologischen Randbedingungen am Standort ergeben,

2. den lokal vorhandenen Potenzialen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Umweltenergie und Abwärme), sowie

3. der primären Nutzung des Energieträgers Strom, der insbesondere bei dezentraler Erzeugung über Photovoltaik bzw. Windkraft mittel- und langfristig geringe CO2-Emissionen verursachen wird.

Viega

Schon in der Frühphase der Planung wurde zur Beschreibung der Lastprofile (Pos. 1) eine thermische Gebäude- und Anlagensimulation auf Basis des IFC-Exports der Architekten als Simulationsmodell aufgebaut. Jeder Raum bzw. jedes Segment stellte dabei entsprechend der primären Nutzung eine thermische Zone dar, für die ein stündlicher Verlauf der Raumtemperatur (Thermischer Komfort), Heiz- und Kühlleistung berechnet wurde. Die Räume selbst stehen allerdings untereinander durch ihren Raumbezug wiederum in einer Wechselwirkung, was ebenfalls in die Simulation einfloss. Durch die Erfassung der Gebäudegeometrie wiederum wurden zusätzlich (Pos. 2) die solaren Lasten sowie deren Wechselwirkungen mit der Umgebung exakt modelliert.

Hauptverbraucher und -verluste identifizieren

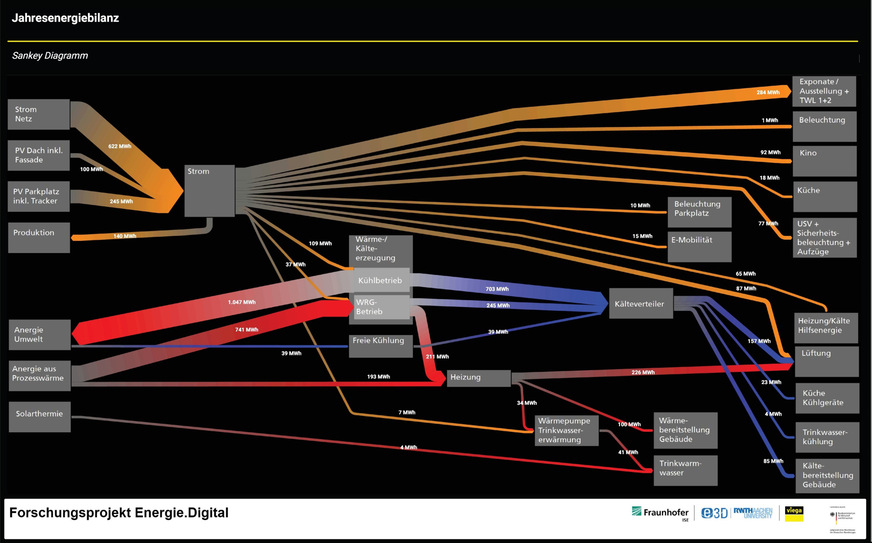

Das Sankey-Diagramm (Bild 4) zeigt die Energieflüsse in der „Viega World“: Die Energiequellen, die das Gebäude mit Strom und Wärme versorgen, sind auf der linken Seite dargestellt. Nach rechts schließen sich die verschiedenen Energieumwandlungs- und -verteilungsanlagen sowie die Verbraucher an. Die Breite der Pfeile im Diagramm ist proportional zur Menge der Energie, die durch die jeweiligen Pfade fließt. Dadurch können leicht die Hauptverbraucher und -verluste identifiziert werden.

Im Kern des Energieversorgungssystems für das Seminarcenter steht die kombinierte Wärme- und Kälteerzeugung über ein Wärmepumpensystem. Unterstützt wird die Wärmeversorgung durch die Anergieleistung aus Prozesswärme. Stromseitig ist der Beitrag der Photovoltaik-Anlagen deutlich zu erkennen. Auch zeigt das Diagramm die Signifikanz des Anteils am Stromverbrauch der sonstigen, außerhalb der GEG-Energiebilanzgrenze befindlichen Verbraucher in der Bilanzierung.

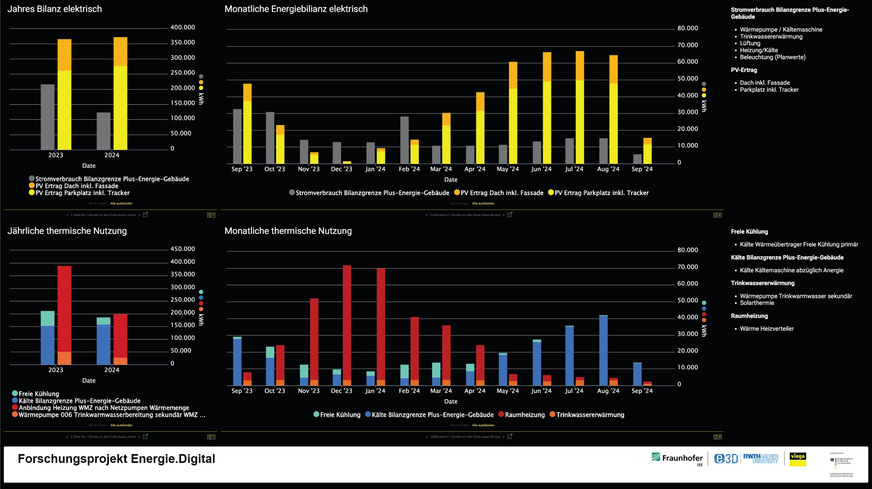

Um die Effekte aus den Wechselbeziehungen der Einflussgrößen auf der Ertrags- wie auf der Verbrauchsseite zu erfassen, nutzt Viega – neben entsprechender Sensorik etc. – die Gebäudeautomation als zentrales Datenerfassungssystem. Die Daten werden über eine Datendrehscheibe an die Monitoring-Plattform mondas und das AR/VR-Framework von E3D weitergeleitet und dort über ihren Anlagenkennzeichnungsschlüssel (AKS) eindeutig gekennzeichnet und identifiziert. Dadurch ist eine Verknüpfung von semantischen und geometrischen Informationen aus dem BIM-Modell mit Zeitreihendaten aus der Gebäudeautomation möglich – also der direkte Abgleich der theoretischen Annahmen mit den realen Ertrags- und Verbrauchswerten (Bild 5).

Viega

Auf Basis der Messdaten konnte im wissenschaftlichen Monitoring zum Beispiel schon sehr frühzeitig gezeigt werden, dass das für die „Viega World“ gesetzte Plus-Energie-Ziel, bezogen auf die GEG-Bilanzgrenze, erreicht wurde. Dabei spielten die Photovoltaik-Anlagen und die sehr effiziente kombinierte Wärme- und Kälteerzeugung mit einer Wärmepumpe eine zentrale Rolle.

Allerdings deckte der Energieverbrauch innerhalb der GEG-Bilanzgrenze nur 38 % des gesamten Energieverbrauchs der „Viega World“ ab. Für die gesamte Liegenschaft entstand im Betrachtungszeitraum ein Defizit von lediglich 13 %. Dieses Ergebnis wurde dennoch als sehr positiv bewertet, da sich das Gebäude während des Betrachtungszeitraums noch in einer Einregulierungsphase befand, in der viele der energieintensiven Anlagen ihren Soll-Zustand nicht während des gesamten Betrachtungszeitraums einhielten.

Abweichungen von Zielwerten erkennen

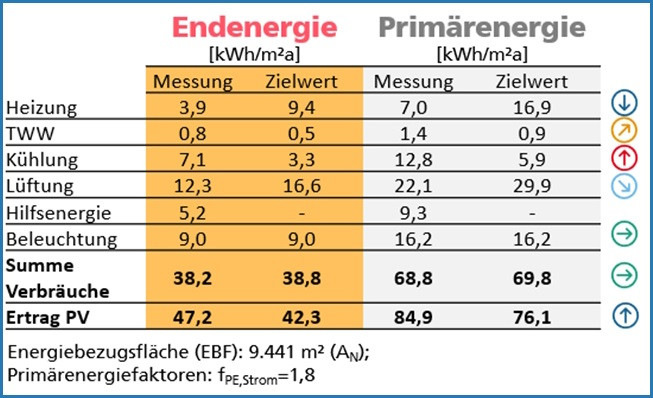

Damit bestätigte sich im Hinblick auf die energetische Gesamteffizienz des Gebäudes die Notwendigkeit sowohl des Monitorings als auch der nachgelagerten technischen und organisatorischen Optimierungsprozesse. Vor allem, weil signifikante Abweichungen von den Zielwerten insbesondere in drei Bereichen auftraten:

Heizwärmeverbrauch: der Endenergieverbrauch (Strom für die Wärmepumpe) war deutlich niedriger als die Zielvorgaben. Die Gründe für den reduzierten Heizwärmeverbrauch waren dabei in den herrschenden klimatischen Bedingungen im Betrachtungszeitraum und in der Bereitstellung von Abwärme aus der Produktion zu finden. Weiterhin unterschieden sich die realen Nutzungsprofile (wie Betriebszeiten der wärmeverbrauchenden Anlagen) von den Annahmen der Planung.

Trinkwassererwärmung: für die Trinkwassererwärmung wurde der Zielwert von 0,5 kWh/(m2 ∙ a) nutzungsbedingt um 60 % überschritten.

Kühlung: der reale Kühlenergieverbrauch überschritt deutlich den geplanten Bedarf. Gründe hierfür waren unter anderem die Lasten von (rechnerisch nicht eingeplanten) Exponatbeleuchtungen sowie der Abwärme eines speziell genutzten Eventbereichs.

Viega

Nennenswerte Abweichungen gab es zudem bei:

Hilfsenergie: hier lagen keine Planungswerte vor. Im Ergebnis zeigt sich jedoch, dass der gemessene Verbrauch (Summe aus Pumpen und Betrieb von Regelungs- und Steuerungsanlagen) mit etwa 14 % des Gesamtprimärenergieverbrauchs innerhalb der Bilanzgrenze einen signifikanten Anteil hat.

Photovoltaik-Anlagen: der Ertrag der PV-Anlagen lag mit 47,2 kWh/(m2 ∙ a) deutlich über dem Planwert von 42,3 kWh/(m2 ∙ a). Gründe hierfür liegen in Unsicherheiten aus der Planungsphase. Insbesondere die Auswirkung möglicher Verschattungen und die Ermittlung der spezifischen jährlichen Solarstromerträge auf Basis eines Testreferenzjahres für das Sauerland mit niedrigen solaren Einstrahlungswerten führten zu Abweichungen.

Durchweg also Bereiche der TGA, in denen mit vergleichsweise geringem Aufwand technische und organisatorische Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz umsetzbar sind (Bild 6).

Wertvoll: digitales Abbild des Gebäudes

Durch die Planungsmethode BIM konnte ein digitales Abbild der „Viega World“ erzeugt und genutzt werden, um sowohl die Inbetriebnahme und das Monitoring zu unterstützen als auch um Betriebsdaten in Echtzeit zu visualisieren (Bild 7). Der Anwendungsfall „Viega World“ verdeutlicht entsprechend klar die Schwierigkeiten, die bei Prozessen zur Energieüberwachung oder Betriebsoptimierung auftreten können – und die draus resultierende Notwendigkeit einer standardisierten digitalen Repräsentation der Regelung gebäudetechnischer Anlagen.

So zeigte sich, dass die heute in der Praxis gängigen textuellen Funktionsbeschreibungen

● fehlerbehaftet (falsche Parameterwerte, Copy-Paste-Fehler),

● nicht auf dem neuesten Stand (Parameter unterscheiden sich von der Implementierung),

● mehrdeutig (Funktionen werden nicht klar beschrieben) oder

● unvollständig sein können (nicht alle Funktionen werden beschrieben).

Viega

Als Folge davon spiegeln sie die implementierte Regelung und Steuerung von gebäudetechnischen Anlagen nicht zufriedenstellend wider.

Verbesserungen des energetischen Gebäudebetriebs sind entsprechend nicht allein durch beispielsweise lediglich rein organisatorische Maßnahmen und den Einsatz des Facility-Managements zu leisten. Im Bereich der Fehlererkennung und Diagnose sind bereits erste Werkzeuge vorhanden, die als gering-investive Maßnahmen in Gebäudeautomations- oder Energiemanagementsysteme integriert werden können, um im operativen Betrieb potenzielle Energieverschwendung aufzudecken und gegenzusteuern.

Für eine breitere Einführung der Methoden in die Bau- und Betriebspraxis werden jedoch neben Anstrengungen für eine bessere Interoperabilität zwischen Systemen und einer höheren Qualität der Messdaten praxistaugliche Datenmodelle benötigt, die die stark fragmentierte Informationslage strukturieren und bereitstellen. Eine zentrale Funktion übernimmt in diesem Zusammenhang die kontextbezogene Bereitstellung von Informationen auf Basis von Building-Information-Modellen, auch um Inspektionen und Wartungen vorteilhaft und wirtschaftlich zu unterstützen.

Weitergehende Informationen zu der integralen Planung von Gebäuden mit dem Ziel höchstmöglicher Energieeffizienz über alle Lebenszyklen hinweg unter stehen unter www.viega.de/digitalesbauen zur Verfügung.

Details zur „Viega World“ als Leuchtturmprojekt für eine solche Planung mit BIM gibt es unter www.viega.de/viegaworld

Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Energiemanagement

Literatur

[1] Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 235), www.gesetze-im-internet.de/ksg

[2] Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023) vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 52), www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014