Annibell82 – stock.adobe.com

Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Der regulatorische Rahmen zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors orientiert sich bisher stark daran, dass die energiepolitischen Ziele lange Zeit nur mit einem Fokus auf Effizienzmaßnahmen (Hülle und Technik) zu erreichen waren.

■ Eine Dekarbonisierung der momentan als Brennstoff verwendeten Energieträger wird zwar immer wieder neu in die Diskussion eingebracht, sie steht allerdings zurzeit nicht in größerem Umfang zur Verfügung; ihre spätere kosteneffiziente Verfügbarkeit ist mindestens umstritten. Selbst bei Optimismus: Warten auf dekarbonisierte Brennstoffe ist keine mit den nationalen Klimazielen in Einklang zu bringende Option.

■ Eine reale, praxistaugliche und in der Breite verfügbare „Brennstoff-Dekarbonisierung“ ist jedoch mit Wärmepumpen möglich. Der aktuelle Entwicklungsstand von Wärmepumpen ermöglicht eine Dekarbonisierung in fast allen Gebäuden ohne begleitende größere Maßnahmen.

■ Ein zusätzlicher Fokus auf Wärmepumpen macht die energetische Modernisierung „durchlässiger“ Gebäude(hüllen) nicht obsolet, erhöht jedoch den Wärmewende-Gestaltungsspielraum für einzelne Gebäude und Gebäudebestände erheblich.

Das Erreichen eines klimaneutralen Gebäudebestands bis 2045 wird regelmäßig als extrem teuer abgestempelt. Das liegt an einem veralteten Denkmuster.

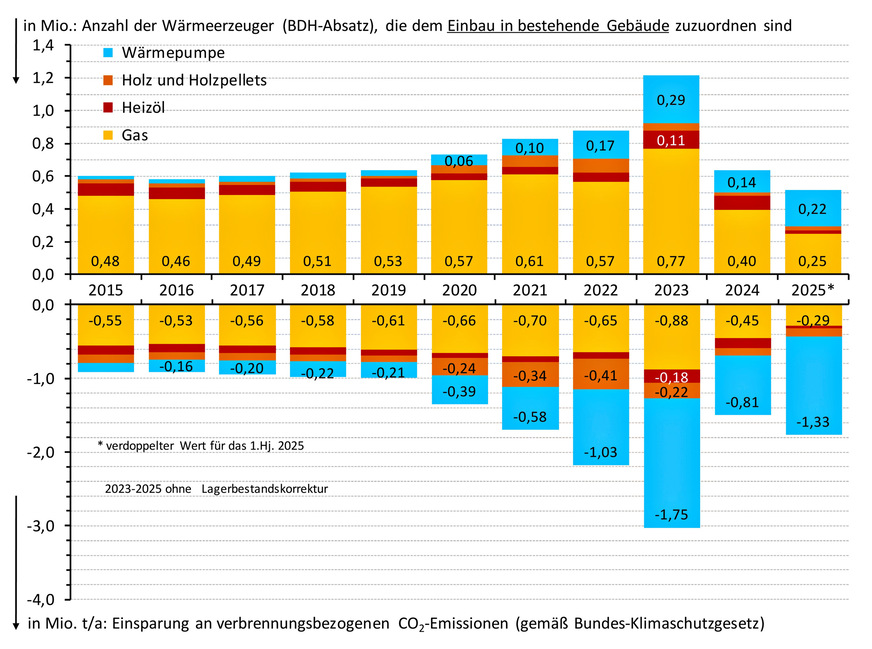

Drehen wir einmal die Zeit ein wenig zurück. Vor etwa zehn Jahren gab es kaum Bewegungen bei den Treibhausgasemissionen, die dem Gebäudesektor vom Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) zugeordnet werden. Erfasst werden hier etwas vereinfacht die verbrennungsbezogenen CO2-Emissionen fossiler Brennstoffe, die im Gebäude oder gebäudenah zum Heizen und zur Trinkwassererwärmung eingesetzt1) werden. Nicht dazu gehören die Treibhausgasemissionen aus der Fernwärmebereitstellung, der Stromerzeugung und den Vorketten der Brennstoffbereitstellung. Die Bilanzierung nach dem Quellenprinzip ist internationaler Standard.

Rückblick auf 2015

Vor zehn Jahren wurden fertiggestellte Wohngebäuden zu etwa 52 % mit einem Heizkessel für fossile Brennstoffe als hauptsächliches Heizsystem ausgestattet. Folglich hat der Neubau dem Gebäudesektor jedes Jahr neue Treibhausgasemissionen hinzugefügt. Über Gesetze und Verordnungen wurde versucht, den Zuwachs zu verringern. Der Fokus bei den Anforderungen lag dabei auf der Gebäudehülle und im Bereich TGA bei Solarthermie und maschineller Wohnraumlüftung.

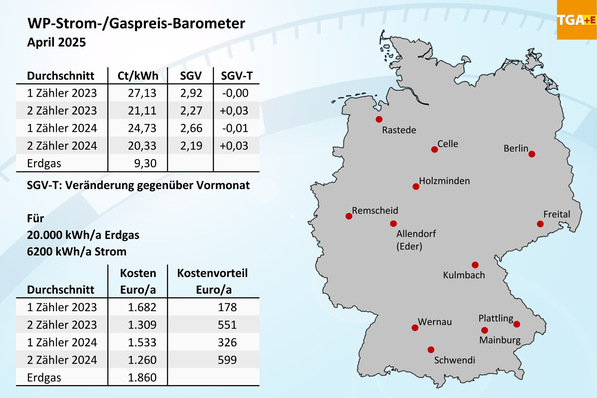

Die Ausrichtung aller verpflichtenden energetischen Standards erfolgte mit einer unverrückbaren Maßgabe: Sie mussten noch mit einer Gas-Heizung technisch und wirtschaftlich leistbar sein. Wärmepumpen hatten zwar schon einen Anteil von rund 31 % an den Baufertigstellungen, aber der Netzstrom wurde mit einem hohen Primärenergieaufwand und hohen Treibhausgasemissionen erzeugt. Der CO2-Emissionsfaktor im Strommix lag im Jahr 2015 bei 530 g/kWh, für 2024 werden 363 g/kWh prognostiziert. Diese Entwicklung war zwar auch schon 2015 absehbar, EnEV und GEG referenzier(t)en aber veraltete und nicht vorausschauende Emissionsfaktoren. Auf dem Nachweispapier wurde der Vorteil einer Beheizung mit Wärmepumpen für die ganze Nutzungsdauer nicht sichtbar. Zugleich war das Strom-/Gaspreisverhältnis noch ungünstiger als heute.

Maßnahmen im Gebäudebestand mussten also zunächst die Last aus dem Neubau kompensieren, bevor überhaupt eine Minderung im Gebäudesektor eintreten konnte. Neben der Dämmung der Gebäudehülle und der Erneuerung von Fenstern und Außentüren, wurden vor zehn Jahren im TGA-Bereich insbesondere Gas- und Öl-Heizungen 1:1 erneuert, Öl-Heizungen wurden durch Gas-Heizungen ersetzt, solarthermischen Anlagen ergänzt und in geringem Umfang auch Gas- und Öl-Heizungen von Wärmepumpen- und Holz-Heizungen verdrängt. Im Teilsegment Haushalte sind die CO2-Emissionen aufgrund weiterer Effekte eher gestiegen als gesunken.

JV

Heute: Wärmepumpen sind der alles ändernde Hebel

Neubau: Wer in die Baufertigstellungen für das Jahr 2024 und in die zuletzt erteilten Baugenehmigungen schaut, wird feststellen, dass sich die Beheizungsstruktur stark in Richtung Wärmepumpe entwickelt hat. Nur noch 15 % der neuen Gebäude wurden mit einer Gas-Heizung ausgestattet, bei den Baugenehmigungen waren es nur noch 4 %. Den Standard setzen Wärmepumpe mit einem Anteil von 81 % bei den neu genehmigten Wohngebäuden, bei den Fertigstellungen war es fast 70 %. Die zusätzliche Last aus dem Neubau hat sich also drastisch verringert. Ein unerwünschter Entlastungsbeitrag entsteht zurzeit auch aus der verringerten Bautätigkeit.

Bestand: Die energetische Sanierung von Gebäuden liegt seit vielen Jahren auf einem niedrigen Niveau. Das war lange Zeit ein Problem für die Dekarbonisierung des Gebäudebestands, denn Maßnahmen an der Gebäudehülle waren (ohne im Bestand universell einsetzbare Wärmepumpen) der wesentliche Fokus. Die Kosten waren und sind allerdings relativ hoch und eine zeitnahe Refinanzierung aus den Einsparungen ist nur für bestimmte Maßnahmen gegeben. Zugleich blieben durch Rebound-Effekte und nicht an die neue Situation angepasste Heizsysteme die tatsächlichen Einsparungen oft unter den Erwartungen oder Prognosen.

Die vergleichsweise günstige 1:1-Erneuerung von alten Heizkesseln bringt hingegen nur eine überschaubare Energieeinsparung und Kosteneinsparung [1]. Wirkungsvoller bezogen auf die CO2-Emissionen war durch die chemischen Brennstoffeigenschaften der Umstieg von Heizöl auf Erdgas, dann sind es schon ohne Effizienzgewinn fast 38 % bezogen auf den Brennwert und 32 % bezogen auf den Heizwert. Ein Brennstoffwechsel ist aber zurzeit aus Nutzersicht nicht sinnvoll. Die Ergänzung von Solarthermie oder maschineller Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung waren und sind weitere Optionen, aufgrund der geringen Nachfrage ist die Gesamtwirkung jedoch überschaubar.

Erst seit dem Jahr 2021 werden mehr als 100.000 Wärmepumpen pro Jahr im Bestand eingebaut. Und genau dies macht seitdem den Unterschied. Ab dem Jahr 2022 ist der Beitrag zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors über immer noch weniger Wärmepumpen deutlich größer als der von erneuerten Öl- und Gas-Heizungen, siehe Bild 2. Mit den aktuellen Wärmepumpen ist in fast allen Wohngebäuden ein Umstieg möglich. An den Herausforderungen der objektspezifischen Vielfalt bei Gebäuden mit Etagen-Heizungen wird zurzeit an vielen Stellen intensiv gearbeitet.

Dekarbonisierungspfad und Dekarbonisierungsoptionen

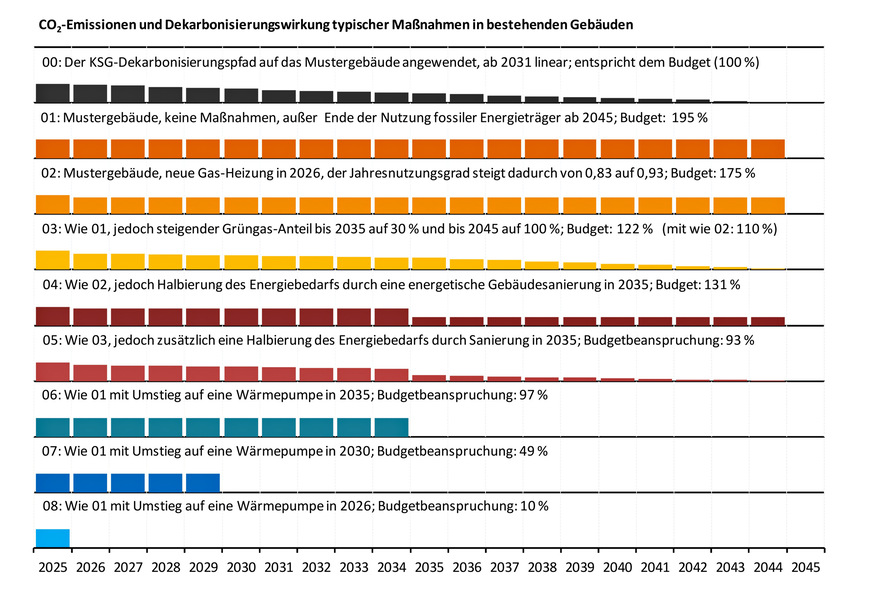

Bild 3 zeigt exemplarisch für ein den Gebäudebestand repräsentierendes Mustergebäude 00 den Dekarbonisierungspfad, der sich aus dem Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) ergibt. Er hat zwei leicht unterschiedliche Gefälle: bis 2030 etwas steiler und danach etwas flacher. Bisher enthält das KSG nur bis 2030 jahresscharfe Zielvorgaben. Für den Zeitraum bis Ende 2044 wurde der für 2030 dokumentierte bis 2045 linear auf null geführt.

Beispiel 01 ohne irgendwelche Maßnahmen würde das Budget (das mit 00 definiert wird) um 95 % überschreiten. Dies ist offiziell vom Gebäudeenergiegesetz gedeckt, wenn die Heizungsanlage vor 2024 eingebaut worden ist. Das trifft auf etwa 13,5. Mio. Gas- und etwa 4,5 Mio. Öl-Heizungen zu. Wird der „Bestandsschutz“ beansprucht, müssen andere Gebäude deutlich unter ihrem Budget bleiben, um den Zielpfad einzuhalten. Beispiel 02 mit einer zeitnahen Erneuerung der Gas- oder Öl-Heizung (ohne EE-Beimischung zum Brennstoff) verringert die Budgetüberschreitung nur auf 75 %.

Beispiel 04 verdeutlicht mit einer Budgetüberschreitung von 31 %, dass eine zusätzliche energetische Gebäudesanierung sehr früh oder sehr umfangreich erfolgen muss, um das Budget trotz signifikanter Investitionen ohne noch weitergehende Maßnahmen gebäudebezogen einzuhalten. Variiert man die Parameter für 04, kann man durchaus im Budget bleiben. Einen nennenswerten Beitrag zur Kompensation von über 01 beanspruchtem Bestandsschutz könnten 04-optimierte Gebäude aber nicht leisten.

Anders die Beispiele 06 bis 08 mit einem Umstieg auf eine Wärmepumpe. Ihre zeitliche Staffelung zeigt allerdings auch, dass die Budgetausnutzung stark vom Einbauzeitpunkt abhängt. Bezogen auf ein einzelnes Gebäude wird das Budget (zu 97 %) ausgereizt, wenn der Einbau erst Anfang 2035 erfolgt. Mit einem Umstieg im Jahr 2026 werden nur 10 % beansprucht. Für die Dekarbonisierung des Gebäudesektors ist also nicht nur der Umstieg, sondern auch ein möglichst früher Zeitpunkt des Umstiegs wichtig.

Der Umstieg auf Biomasse-Heizungen und Fernwärme entfaltet die gleiche Wirkung im Gebäudesektor für Wärmepumpen in den Beispielen 06 und 08, sie sind allerdings nicht so individuell einsetzbar.

JV

Blick in die Zukunft

Hing bisher die Dekarbonisierung im Gebäudebestand maßgeblich von der energetischen Verbesserung der Gebäudehülle ab, kann dies heute viel schneller und mit geringeren Mehrkosten gegenüber der ohnehin erforderlichen Instandhaltung erfolgen. Gleichzeitig ist der Umstieg auf Wärmepumpen (und Holzpellet-Heizungen) inklusive der zwar prozentual hohen aber absolut nicht besonders hohen Förderzuschüsse auch wirtschaftlich darstellbar. Gegenüber dem bisherigen Heizen werden sich zumeist die Gesamtkosten verringern. Und: Ein Gebäude ist nach nur einer Maßnahme mit dem Klimaziel kompatibel.

Daraus folgt, dass Maßnahmen an der Gebäudehülle zeitlich am tatsächlichen Erneuerungsbedarf oder an eine Verbesserung des Wohnkomforts ausgerichtet werden können. Das Denkmuster, dass der Gebäudesektor ausschließlich durch die energetische Sanierung der Gebäudehülle vorankommt, sollte man besser ablegen. Gleichwohl: Mit dem Blickwinkel klimaneutraler Gebäudebestand sind solche Maßnahmen weiterhin notwendig, jedoch nicht wie früher für jedes einzelne Gebäude zwingend und möglichst vorgezogen erforderlich. Die Notwendigkeit einer Absenkung des Energiebedarfs von Gebäuden ergibt sich heute vielmehr aus den Limitierungen des Stromsystems.

Prinzipiell steht als Option auch die Dekarbonisierung fossiler Brennstoffe über die Beimischung grüner Pendants zur Verfügung. Ab 2045 ist dies für im Markt verbleibende Absatzmengen die bisher einzige Lösung. Die heute „einfache“ Lösung Biomethan gerät künftig aber zunehmend unter Druck, weil die Vorkette mit heutigen Erzeugungsmethoden Treibhausgasemissionen freisetzt (siehe Info-Kasten).

Bild 3 zeigt zudem mit dem Beispiel 03 und einer Budgetüberschreitung von 10 %, dass die Dekarbonisierung von Brennstoffen sehr früh und kontinuierlich ansteigend bis auf 100 % erfolgen muss, um ohne zusätzliche Maßnahmen im Emissionsbudget zu bleiben. Aus heutiger Sicht ist die bevorzugte Bereitstellung für einen relevanten Anteil der beheizten Gebäude nicht realistisch.

Der lange Hebel sind Wärmepumpen. Die aktuellen Geräte benötigen keine vorherige Gebäudesanierung. Die Dekarbonisierung kann so zu vergleichsweise geringen Mehrkosten gegenüber der normalen Instandhaltung erfolgen.

„CO2-Vermeidung als zentrale Steuerungsgröße“

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD [3] findet sich ab Zeile 754 ein Hinweis auf das Umgestaltung Gebäudeenergiegesetz, wobei insbesondere der 2. Satz bisher nicht „entziffert“ werden konnte: „Das neue GEG machen wir technologieoffener, flexibler und einfacher. Die erreichbare CO2-Vermeidung soll zur zentralen Steuerungsgröße werden.“

Gleicht man dies mit Bild 3 ab, ergibt sich unabhängig von der ergriffenen Maßnahme, dass der Zeitpunkt der Umsetzung die erreichbare Vermeidung definiert. Sehr einfach und in der Breite erreichbar ist eine minimale Budgetausnutzung mit dem Umstieg von fossilen Brennstoffen auf Systeme, die erneuerbare Energien nutzten. 08 zeigt, dass dies für Wärmepumpen und analog bei Fernwärme und Holz-Heizungen mit zeitnaher Realisierung viel Budget freisetzt.

Nimmt man an, dass eine Gebäudeheizung heute CO2-Emissionen von 4 t/a aufweist, ergibt sich mit dem KSG-Pfad ein Budget von 41 t. Ein zeitnaher Umstieg spart dann bis 2045 etwa 37 t. Eine „Bestandsschutz-Heizung“ würde hingegen bis zu 80 t an CO2-Emissionen verursachen, also 39 t mehr als im mittleren Budget vorgesehen.

4 t : 80 t – einen 20fach-Hebel sollte man mit energiepolitischer Verantwortung nicht ständig unsachlich abwerten, sondern als Lösung erkennen und umgarnen. Er wird jedes Jahr kürzer.

Und Hybrid-Heizungen?

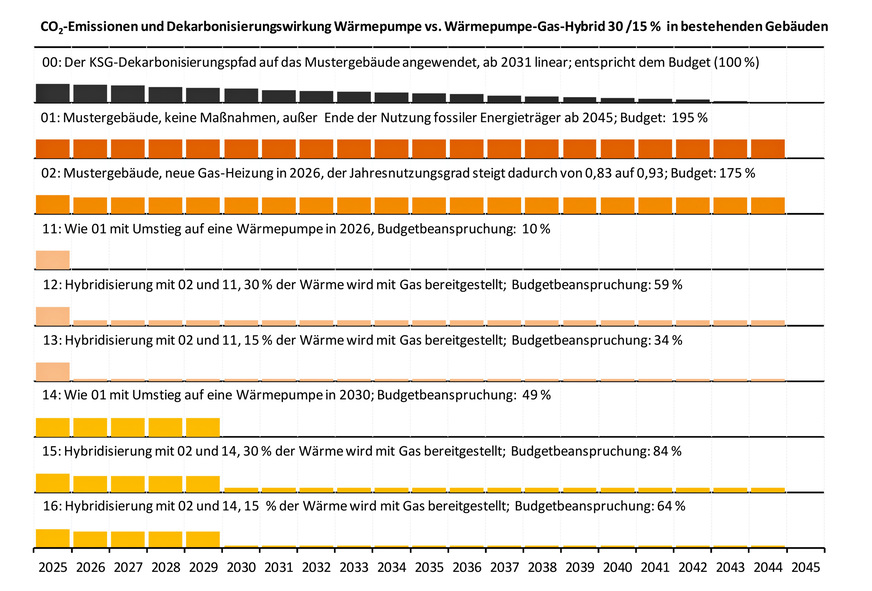

Zwischen den Beispielen 02 / 04 und 06 / 08 kann man auch noch Hybridheizungen anordnen. Bild 4 zeigt dies für Wärmepumpen-Gas-Hybridsysteme mit unterschiedlichen Einbauzeitpunkten für die Wärmepumpe, jeweils mit einer Restabdeckung über Erdgas von 30 und 15 %.

Exkurs: Bilanziell ähnlich ist die Gas-Solarthermie-Kombination, sie würde allerdings erst bei einer Verdrängung von 45 % des Erdgasverbrauchs einer in 2026 erneuerten Gas-Solarthermie-Hybridheizung das Budget einhalten. Bei einem Einbau im Jahr 2027 wären bereits eine Verdrängung um 48 % erforderlich. Solche Werte sind nicht in der Breite zu erreichen, es wären somit weitere Maßnahmen erforderlich.

JV

Das Beispiel 12 entspricht 08 in Bild 3: Der Umstieg auf eine Wärmepumpe Anfang 2026 beanspruch nur 10 % vom Budget. In 12 und 14 finden sich Wärmepumpen-Gas-Hybridlösungen mit einem verbleibenden Gas-Anteil von 30 % und von 15 % (auch die Gas-Heizung wurde Anfang 2026 erneuert). Die Budgetbeanspruchung von 59 % und von 34 % ermöglicht Spielraum für andere Gebäude.

Wird die Wärmepumpe erst 2030 eingebaut (15), werden bereits 49 % vom Budget beansprucht. Bei den Wärmepumpen-Gas-Hybridlösungen ist zu beachten, dass es sich um zwei zeitlich getrennte Maßnahmen handelt, Anfang 2026 wird bereits die Gas-Heizung erneuert und Anfang 2030 die Wärmepumpe ergänzt. Die Budgetbeanspruchung steigt dann bei einem 30-%-Gas-Anteil auf 84 % und bei einem 15-%-Gas-Anteil auf 64 %. Es zeigt sich auch hier: Nur früh ergriffene Maßnahmen helfen viel, das gilt für alle Maßnahmen. Jochen Vorländer

Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Wärmepumpe

Literatur

[1] Vorländer, Jochen: Nur ein Mythos: „Die Erneuerung der Gas-Heizung spart Geld“. Stuttgart: Gentner Verlag, TGA+ Fachplaner, nur online, 11. Mai 2025

[2] Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 235)

[3] Verantwortung für Deutschland, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 21. Legislaturperiode, Berlin: 09. April 2025 (vorgestellt), 05. Mai 2025 (unterzeichnet)

1) Es wird nicht die tatsächliche Verwendung (der Verbrennungsvorgang mit der Freisetzung der Emissionen), sondern die Abgabe an die Endverwender bilanziert. So können durch Änderungen beim Lagerstand Verschiebungen zwischen einzelnen Jahren stattfinden. Ist beispielsweise bei einem niedrigen Preisniveau erkennbar, dass zum nächsten Jahreswechsel durch steigende CO2-Preise auch die Preise für Heizöl und Flüssiggas steigen, werden die Kunden vorher mehr Brennstoff bunkern. Das erhöht dann bilanziell die Emissionen im alten Jahr und mindert sie im neuen Jahr.

THG-Emissionen von Biomethan

Biomethan ist über die Sektorengrenzen hinweg nicht frei von Treibhausgasemissionen. Einen Überblick bietet LichtBlick mit der Einordnung seiner Gastarife (im Tarif „LichtBlick BioGas“ mit 100 % Biomethan erwirbt LichtBlick als Ausgleich zu den entstandenen Emissionen CO2-Zertifikate aus dem europäischen Emissionshandel (ETS) und löscht diese dann zum Ausgleich des restlichen Emissionen.):

● Für 100 % Erdgas verwendet LichtBlick in seiner Kalkulation den Emissionsfaktor des TÜV Nord in Höhe von 0,21162 kgCO2e/kWh bezogen auf den auf den Brennwert (Hs) für die spezifischen Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalent (CO2e).

● Bei einem 10%igen Biomethan-Anteil sinken die spezifischen Treibhausgasemissionen gegenüber Erdgas um rund 6 % auf 0,198 kgCO2e/kWh.

● Bei einem 30%igen Biomethan-Anteil sinken die spezifischen Treibhausgasemissionen gegenüber Erdgas um rund 19 % auf 0,171 kgCO2e/kWh.

● Bei 100 % Biomethan sinken die spezifischen Treibhausgasemissionen gegenüber Erdgas um rund 64 % auf 0,077 kgCO2e/kWh.

Natascha – stock.adobe.com

„Verschobene“ Emissionen?

Für viele typische Maßnahmen im Bilanzraum Gebäudesektor sind die Emissionen in anderen Sektoren nicht relevant. Beispielsweise wird die Freisetzung von Treibhausgasen bei der Herstellung von Dämmstoffen inklusive der gesamten Lieferkette bis zur Montage am Gebäude in anderen Sektoren bilanziert (wobei diese für ein Gebäude mit einer Gas-Heizung in der Gesamtbetrachtung durch den verringerten Brennstoffbedarf sehr schnell ausgeglichen werden).

Auch nach der Elektrifizierung von Wärme im Gebäudesektor werden andere Sektoren mit potenziell höheren Emissionen konfrontiert. Um die Gesamtwirkung abzuschätzen, muss man die Bilanzierungsgrenzen verändern. Für eine grobe Abschätzung bieten sich die im Gebäudeenergiegesetz hinterlegten Emissionsfaktoren an. Hat ein Gebäude mit Gas-Heizung im Bilanzkreis Gebäudesektor verbrennungsbezogen CO2-Emissionen von 4,0 t/a, liegen sie mit den sektorübergreifenden THG-Faktoren im GEG bei 4,776 t/a CO2-Äquivalent (CO2e). Im gleichen Verhältnis steigt das Budget im KSG für alle Sektoren zusammengesetzt um den Faktor 1,194. Das Budget des Gebäudes im Gebäudesektor von 2025 bis 2044 liegt bei 41,1 t und über alle Sektoren bei 49,1 t, wobei hier der Strom für den Heizkesselbetrieb nicht berücksichtigt ist.

Der THG-Mittelwert über die nächsten 20 Jahre für die Stromerzeugung lag 2024 bei 221 gCO2e/kWh. Für 2025 würde er etwas niedriger liegen, das bleibt nachfolgend unberücksichtigt, da dem Wert ohnehin Annahmen mit Unsicherheiten zugrunde liegen. Dem Gebäude würden beim Umstieg auf eine Wärmepumpe Anfang 2026 mit einer System-JAZ von 3,4 im Jahr 2025 noch 4,776 t CO2e und von 2026 bis 2044 etwa 22,6 t CO2e 27,4 t zuzuordnen sein. Das würde rechnerisch einer Budgetausnutzung von 56 % entsprechen.

Diese Rechnung bildet aufgrund statischer Faktoren allerdings nicht die (geplante) Realität ab. Denn im Stromsystem sind die absoluten Emissionen über Zertifikate mit einem Budget an Emissionsberechtigungen begrenzt. Die Theorie des Emissionshandels geht davon aus, dass dieses Budget auch aufgezehrt, aber nicht erhöht wird. Eine starke Elektrifizierung von Wärme und Verkehr ist bereits budgetiert.

In der anderen Richtung gab es über viele Jahre die Diskussion bei der Stromerzeugung mit Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen, dass durch ihre Stromproduktion in Deutschland nicht benötigte Emissionszertifkate in anderen Ländern mit fossilen Brennstoffen freigesetzt werden. In diesem Kontext löscht Deutschland seit September bis Ende 2025 erstmals Zertifikate aus dem Europäischen Emissionshandel (ETS I), um den Klimaeffekt des gesetzlichen Kohleausstiegs abzusichern. Insgesamt werden Zertifikate im Umfang von 0,514 Mio. t an CO2-Emissionsberechtigungen vom Markt genommen. Die Aktion ist Folge der nach dem Kohleausstiegs-Gesetz erfolgten Abschaltung der Kraftwerksblöcke Neurath A und Frechen im Jahr 2022. Dadurch wurden im Folgejahr 2023 rund 0,890 Mio. t an CO2-Emissionen vermieden. Ein erheblicher Teil der durch den Kohleausstieg freiwerdenden Zertifikate wurde bereits automatisch durch die sogenannte Marktstabilitätsreserve (MSR) aus dem Markt genommen.