Ivelin Radkov – stock.adobe.com

Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Die Einsparung bei den Energiekosten durch den Umstieg von einer Gas-Heizung auf eine Wärmepumpe ist nur teilweise vom Gebäudeeigentümer beeinflussbar. Seine wichtigsten Stellschrauben sind alle Parameter für die Jahresarbeitszahl, der Netzanschluss und Energielieferverträge.

■ Äußere Einflüsse ergeben sich über die Kosten für die Energiebeschaffung, Umlagen, Abgaben, Energiesteuern, CO2-Preis, Netzentgelte und die Energiemessung. Sie wirken als vom Verbrauch unabhängige Kostenänderung oder verbrauchsabhängig links- oder rechtsdrehend auffächernd oder stauchend.

■ Wichtig ist auch, sich Klarheit über die Auswirkungen künftiger energetischer Modernisierungen zu verschaffen.

Auf längere Sicht ist das Heizen mit Wärmepumpen günstiger. Deshalb sollte man wissen, welche Stellschrauben die Amortisationszeit verkürzen oder verlängern.

Das Lagebild für den Umstieg auf eine Wärmepumpe ist einfach und gleichzeitig komplex.

Einfach ist das Lagebild, weil der Umstieg auf eine Wärmepumpe im Normalfall mit deutlich höheren Investitionskosten als die 1:1-Erneuerung einer Gas- oder Öl-Heizung verbunden ist. Das Buch zuschlagen sollte man deshalb allerdings nicht. Für den Investor günstiger aber auch komplizierter wird es bereits, wenn man bundesweit und gegebenenfalls zusätzlich regional verfügbare Förderprogramme berücksichtigt.

Für einen sich finanziell lohnenden Umstieg müssen sich die beim Heizungsmodernisierer verbleibenden Mehrkosten insbesondere über geringere Kosten für den Energieeinkauf finanzieren lassen.

Und damit wird es komplex: Die Parameter für die Energiepreise sind teilweise regional geprägt, sie verändern sich im Jahresrhythmus, werden von der Energiemarktregulierung beeinflusst. Sie liegen nur indirekt offen und angebotene Energietarife müssen zumeist manuell und mit speziellem Fachwissen angepasst werden, wenn der Netzanschluss um eine Wärmepumpe erweitert wird. Und für einen echten Vergleich mit einer Gas-Heizung muss man auch bewerten, wie sich die Parameter für Erdgas verändern.

Einfluss haben auch die Gebäudegröße, die Wärmeübergabe, welche Wärmequelle genutzt werden soll, die Qualität der Planung, Ausführung und Betriebsweise, Hydraulik und der energetische Zustand des Gebäudes etc. Anmerkung: Dynamisch Stromtarife sind eine weitere Einflussmöglichkeit, die nachfolgend nicht berücksichtigt wird. Sie verändern den Beschaffungspreis, sind aber häufig mit zusätzlichen (höheren) Grundpreisen verbunden.

Energiekosten im Nachbarschaftsvergleich

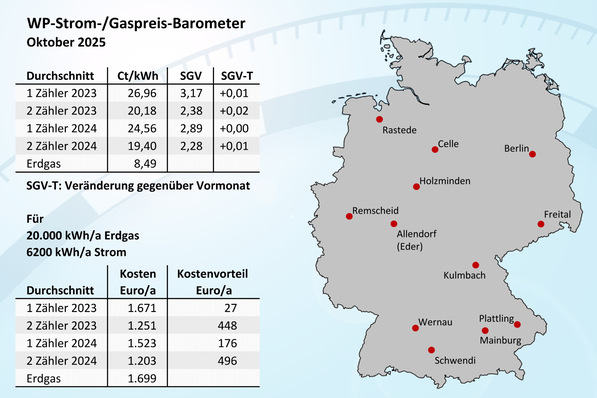

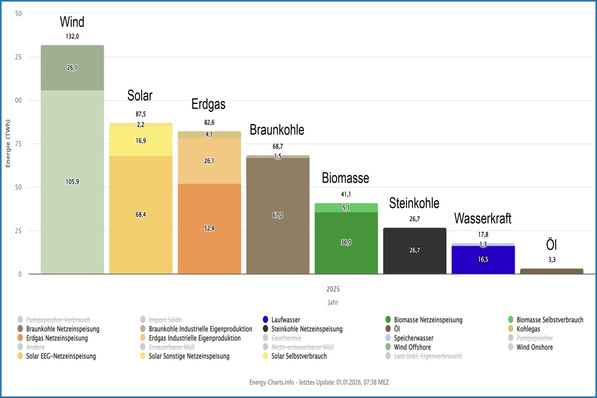

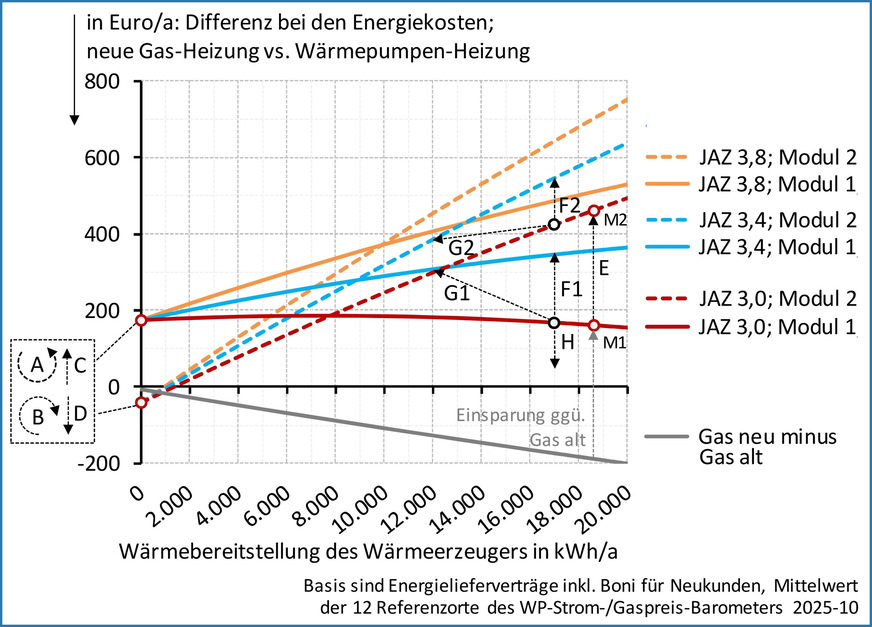

Welchen Einfluss die Parameter haben, lässt sich anhand eines Diagramms (Grafik 1) erläutern, das auf den monatlich im Rahmen des Wärmepumpenstrom-/Gaspreis-Barometers erhobenen Daten für 12 Referenzorte basiert. Verwendet wurden hier die Mittelwerte aller Referenzorte. In den Referenzorten ändern sich aufgrund der regionalen Gegebenheiten die Schnittpunkte mit der y-Achse und auch die Steilheit der Kurven (nach oben und nach unten).

Die Vergleichsgröße ist der Energiekostenunterschied für identische Gebäude auf dem gleichen Grundstück mit identischer Nutzung – einmal mit einer Wärmepumpe (siehe M1 und M2) und im anderen Fall mit einer Gas-Heizung (Versorgung über das Erdgasnetz) beheizt. Es handelt sich also um einen „Nachbarschaftsvergleich“ der Energiekosten „Wärmepumpe vs. neue Gas-Heizung“. Anders als im WP-Strom-/Gaspreis-Barometer wird im Diagramm auch der Hilfsenergiebedarf der Gas-Heizung mit einem optimistischen Stromverbrauch berücksichtigt. Der Jahresnutzungsgrad (JNG) der Gas-Heizung von 0,93 im Referenzpunkt mit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh/a sinkt linear über einen JNG von 0,91 bei einem Gasverbrauch von 10.000 kWh/a. Zur Orientierung enthält Grafik 1 auch den Energiekostenunterschied zwischen einer alten Gas-Heizung (JNG um 0,08 Punkte verringert) und der erneuerten Gas-Heizung. Mit rund 200 Euro/a im Referenzpunkt ist er so klein, dass er eine vorgezogene 1:1-Erneuerung mit anzusetzenden Kosten von 8.000 bis 12.000 Euro finanziell unattraktiv macht [1].

Die Punkte M1 und M2 basieren auf den im WP-Strom-/Gaspreis-Barometer ausgewiesenen Daten für als Steuerbare Verbrauchseinrichtung (SteuVE) nach §14a EnWG mit dem Stromnetz verbundene Wärmepumpen. Die Wärmebereitstellung von 18.600 kWh/a erfolgt dabei mit einer System-Jahresarbeitszahl von 3,0, was mit aktuellen Luft/Wasser-Wärmepumpen auch in bestehenden Gebäuden einfach zu erreichen ist. M1 steht für Modul 1 mit nur einem Stromzähler, der den Stromverbrauch für den Haushalt und für die Wärmepumpe gemeinsam erfasst. M2 steht für Modul 2 mit einem separaten Stromzähler und Stromtarif für den Wärmepumpenstrom. Die Punkte markieren jeweils den Kostenvorteil gegenüber der Gas-Heizung.

JV

Stellschrauben des Betreibers und des Messkonzepts

Netzanschluss, E: Ob eine neue SteuVE-Wärmepumpe nach Modul 1 oder Modul 2 angeschlossen werden soll, entscheidet der Betreiber. Da für Modul 2 ein zusätzlicher Zählerplatz erforderlich ist und der Zähler eingebaut werden muss, erhöht dies fast immer die Investitionskosten. Erst bei einem höheren Wärmebereitstellungsbedarf lohnt sich das, bei einem sehr geringen Stromverbrauch für die Wärmepumpe wäre es sogar nachteilig. Der Unterschied ist regional allerdings sehr unterschiedlich. Hintergrund ist das Verhältnis aus dem Netzentgelt-Grundpreis und dem Netzentgelt-Arbeitspreis, beide werden vom Verteilnetzbetreiber festgelegt.Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht plausibel erscheint: Macht man den Vergleich für Neuverträge ohne Boni zu berücksichtigen, verkleinert sich der Abstand zwischen den Kurven für Modul 1 und Modul 2.

Jahresarbeitszahl, F und H: Über die Jahresarbeitszahl lässt sich der Energiekostenvorteil erheblich beeinflussen. Bei einem Betrieb über das Modul 1 macht sich dies durch einen höheren Netzentgelt-Arbeitspreis stärker als beim Modul 2 bemerkbar. Die Qualität der Planung, der Ausführung, der Betriebsweise, der Hydraulik, der verbauten Geräte und auch Wartung und ein Echtzeitmonitoring entscheiden darüber, ob sich die JAZ verbessert (F) oder verschlechtert (H).

Energetische Modernisierung, G: Wird an den Gebäuden nachträglich der Wärmebereitstellungsbedarf verringert, kann der Energiekostenvorteil steigen, wenn sich dadurch die Jahresarbeitszahl aufgrund einer niedrigeren Vorlauftemperatur verringert. Es ist deutlich zu sehen, dass auch hier der Einfluss bei einem Betrieb über Modul 1 und Modul 2 variiert. Im Modul 2 sinkt der Kostenvorteil schon ab einer bestimmten (relativ kleinen) Schrittweite. Das bedeutet: Auch der Netzanschluss bzw. das Messkonzept muss im Zeitverlauf des Gebäudes vorgedacht und sollte regelmäßig geprüft werden.

Stellschrauben Energiemarkt und Energiepolitik

Comofoto – stock.adobe.com

Netzbetreiber, Energiebeschaffung, Bundesnetzagentur und der Gesetzgeber verändert den Energiekostenvorteil durch Parallelverschiebung der Kurven nach oben oder unten durch vom Verbrauch unabhängige Kosten und durch das Drehen und Staffeln der Kurvenscharen für vom Verbrauch abhängige Kostenfaktoren.

Linksdrehen, A: Erhöhen sich für Erdgas die Kostenelemente Beschaffung, Umlagen, Abgaben, Energiesteuer, CO2-Preis oder Netzentgelt-Arbeitspreis, wird die JAZ-Kurvenschar nach oben gedreht. Der senkrechte Abstand zwischen den JAZ-Kurven bleibt dabei konstant.

Linksdrehen und stauchen, A: Verringern sich für Strom die Kostenelemente Beschaffung, Umlagen, Abgaben, Energiesteuer oder Netzentgelt-Arbeitspreis, wird die Kurvenschar ebenfalls nach oben gedreht. Gleichzeitig verringert sich der senkrechte Abstand zwischen zwei JAZ-Kurven („Stauchung“). Hintergrund: Eine Wärmepumpe mit kleinerer JAZ profitiert bei der Energiekostendifferenz stärker als eine mit höherer JAZ, da dann die Entlastung einer geringeren Strommenge zugutekommt. Im Modul 1 verschiebt ein verringerter Netzentgelt-Arbeitspreis zusätzlich den Drehpunkt leicht nach unten. Im Modul 2 werden Änderungen beim Netzentgelt-Arbeitspreis um 60 % gedämpft.

Rechtsdrehen, B: Sinken für Erdgas die Kostenelemente Beschaffung, Umlagen, Abgaben, Energiesteuer, CO2-Preis oder Netzentgelt-Arbeitspreis, wird die JAZ-Kurvenschar nach unten gedreht. Der senkrechte Abstand zwischen den JAZ-Kurven bleibt konstant. Im Jahr 2026 ist die Abschaffung der Gasspeicherumlage rechtsdrehend, die steigende CO2-Bepreisung linksdrehend und mutmaßlich steigende Netzentgelte sind ebenfalls linksdrehend.

Rechtsdrehend und auffächern, B: Erhöhen sich für Strom die Kostenelemente Beschaffung, Umlagen, Abgaben, Energiesteuer oder Netzentgelt-Arbeitspreis, wird die Kurvenschar ebenfalls nach unten gedreht. Gleichzeitig vergrößert sich der senkrechte Abstand zwischen zwei JAZ-Kurven („Auffächern“). Im Modul 1 verschiebt ein erhöhter Netzentgelt-Arbeitspreis zusätzlich den Drehpunkt leicht nach oben. Im Modul 2 werden Änderungen beim Netzentgelt-Arbeitspreis um 60 % gedämpft.

Parallelverschiebung, C und D: Der Schnitt- und Drehpunkt der JAZ-Kurven ergibt sich aus Grundpreisen, Messstellenausstattung und -betrieb, Steuerung der Verbrauchseinrichtung, im Modul 1 der pauschalen Netzentgeltreduzierung und Kostenpauschalen der Energielieferanten.

Eigenstromnutzung, A: Die Nutzung von Eigenstrom für den Betrieb einer Wärmepumpe kann auf unterschiedliche Methoden berücksichtigt werden. Rechnet man sie in einen geringeren Strompreis ohne Verringerung des Netzbezugs um, ist sie linksdrehend und stauchend analog einer Absenkung von Umlagen.

JV

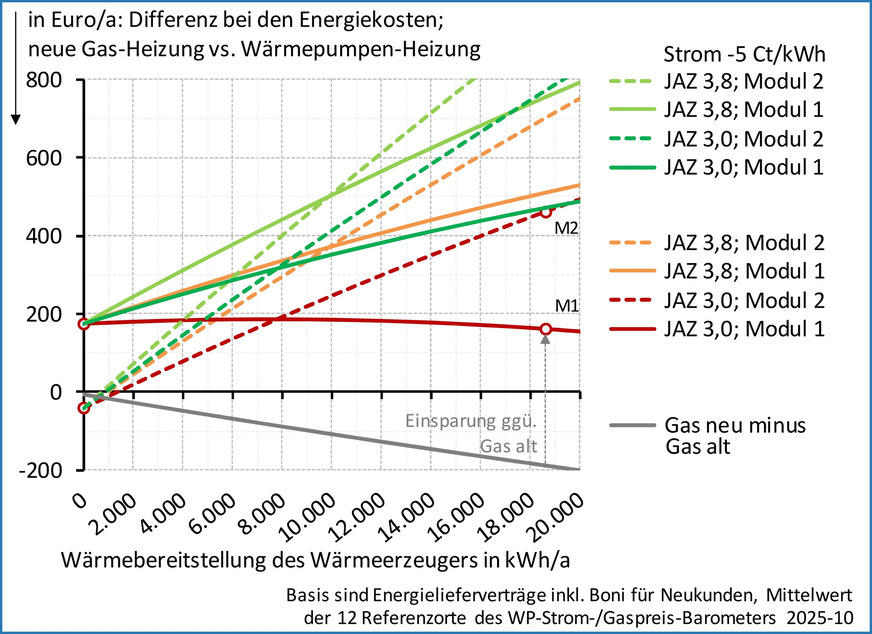

Im Modul 1 überlappt sich die Fläche zwischen den Kurven noch leicht, im Modul 2 liegt sie komplett oberhalb der ursprünglichen Fläche. Bei den Modul-2-Kurven ist auch gut zu erkennen, dass der senkrechte Abstand zwischen den JAZ-Kurven beim abgesenkten Strompreis viel kleiner als mit den Normalpreis ist (stauchende Drehung, siehe oben).

Der Schnittpunkte von Modul-1- und Modul-2-Kurven mit gleicher JAZ liegt übereinander: vom Verbrauch abhängende Strompreis-Faktoren ändern ihn nicht.

Schlussfolgerungen

Thorsten Schier – stock.adobe.com

Der künftige Betreiber und seine Umsetzungspartner können die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe grundlegend über die Qualität bei der Konzeption und Planung, Ausführung, Inbetriebnahme und ein Echtzeitmonitoring maßgeblich beeinflussen. Abhängig vom Wärmebereitstellungsbedarf und den Netznutzungsentgelten inklusive der Aufteilung zwischen Grund- und Arbeitspreis sollte betrachtet werden, welche Netzanschluss einer SteuVE-Wärmepumpe den größeren Vorteil hat. Dabei ist auch ein Blick in die Zukunft angebracht, weil nachträgliche energetische Sanierungsmaßnahmen dies verändern können.

Der Energiekostenvorteil wird auch erheblich über die Energiepolitik und die Regulierung beeinflusst. Verändern sich die Grundkosten, beispielsweise über Preisobergrenzen für Smart Meter wie im Februar 2025, wirkt dies innerhalb der aufgeprägten Grenzen einheitlich um den gleichen Betrag. Die vom Verbrauch abhängigen „drehenden“ Faktoren hebeln mit dem Wärmebereitstellungsbedarf. Bei 18.600 kWh/a für ein typisches älteres Einfamilienhaus ergibt sich bei einer Änderung im Gas-Arbeitspreis um 0,5 Ct/kWh eine um 100 Euro geänderte Differenz. Bei einer pessimistischen Jahresarbeitszahl von 3,0 müsste sich dafür der Strom-Arbeitspreis um 1,6 Ct/kWh verändern, bei einer JAZ von 3,8 wären es 2,0 Ct/kWh.

Anfang 2026 wird bei Gas voraussichtlich mit der Abschaffung der Gasspeicherumlage nach rechts, mit dem CO2-Preis und den Gas-Netzentgelt im Mittel nach links und beim Strom durchschnittlich im Saldo wohl nur geringfügig nach links gedreht. Regional kann das Gesamtergebnis in beide Richtungen viel deutlicher ausschlagen. ■

Quelle: eigene Berechnungen; Angebote diverser Energielieferanten am 15. Oktober 2025; BNetzA-Festlegungen zu §14a-EnWG-SteuVE / Jochen Vorländer

Modul 1 / Modul 2 …

… unterscheidet, wie ab dem Jahr 2024 neu installierte Heizungs-Wärmepumpen(anlagen) als „Steuerbare Verbrauchseinrichtung“ mit dem Stromnetz verbunden werden / sind. Die Wärmepumpen müssen eine elektrischen Nenn-Anschlussleistung von über 4,2 kW aufweisen (inkl. Heizstab / Notheizvorrichtung).

Im Modul 1 wird der Strom für die Wärmepumpe zumeist über nur einen Zählpunkt zusammen mit dem Strom für den Haushalt aus dem Netz entnommen und über nur einen Stromliefervertrag abgerechnet. Im Modul 1 gibt es eine pauschale Reduzierung des Netznutzungsentgelts über einen Betrag, der sich (zurzeit) aus dem 750-fachen Netzentgelt-Arbeitspreis plus 80 Euro/a (brutto) ergibt.

Im Modul 2 wird der Strom für die Wärmepumpe über einen separaten Zählpunkt aus dem Netz entnommen und über einen separaten Stromliefervertrag abgerechnet. Im Modul 2 wird der Netzentgelt-Arbeitspreis des Verteilnetzbetreibers um 60 % reduziert und kein zweiter Netzentgelt-Grundpreis fällig.

Modul 1 ist bei geringeren Netzentnahmen günstiger. Die Realisierung von Modul 2 erfordert Investitionen für einen zusätzlichen Zählerplatz. Modul 1 kann optional mit Modul 3 kombiniert werden, dann gilt in mindestens zwei Quartalen pro Kalenderjahr zusätzlich ein zeitvariabler Netzentgelt-Arbeitspreis [2].

Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Energieträger

Literatur

[1] Vorländer, Jochen: Nur ein Mythos: „Die Erneuerung der Gas-Heizung spart Geld“. Stuttgart: Gentner Verlag, TGA+ Fachplaner, nur online, 11. Mai 2025

[2] Vorländer, Jochen: Modul 3: Große Unterschiede beim zeitvariablen Netzentgelt. Stuttgart: Gentner Verlag, TGA+E Fachplaner, nur online, 28. Oktober 2025

Im Kontext:

Heizenergiekosten: Wärmepumpenstrom-/Gaspreis-Barometer

August 2025: Förderzusagen für 21.032 Wärmepumpen

Die 730-Euro-Frage beim Wärmepumpen-Rollout

Warum die Dekarbonisierung von Gebäuden plötzlich einfach ist

Trotz sinkendem Heizungsabsatz: Die CO2-Minderung steigt