Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Durch die hohe Wärmekapazität von Wasser sind Fließgewässer auch ein großer Energiestrom. Er kann in einem weiten Leistungsspektrum über unterschiedliche Wärmepumpenkonzepte energieeffizient zum Heizen nutzbar gemacht und gegebenenfalls mit der Stromerzeugung aus Wasserkraft technisch und wirtschaftlich verknüpft werden.

■ Für die ausschließliche oder mit anderen Wärmequellen kombinierte Erschließung stehen individualisierbare Konzepte von der Wärmequelle bis in den Heizungskeller zur Verfügung. Auch das Konstrukt Energiegenossenschaft kann bei der Erschließung und Finanzierung behilflich sein.

mitifoto – stock.adobe.com

Bisher erfolgt die Nutzung von Flusswasser zur Wärmebereitstellung in Deutschland nur selten. Das thermische und wirtschaftliche Potenzial ist allerdings erheblich. Ein Überblick über Chancen, Konzepte und Technik.

Vor 200 Jahren (1824) beschrieb Nicolas Leonhard Sadi Carnot den ersten Thermodynamischen Hauptsatz, der die theoretische Basis zur Entwicklung von Kompressoren, Wärmepumpen und Kältemaschinen darstellt: „Energie kommt nicht aus dem Nichts, Energie geht nicht ins Nichts, sie kann nur ineinander umgewandelt werden.“

Eine sehr prominente Anwendung ist die seit 1938 betriebene Wärmepumpe für die Beheizung des Rathauses in Zürich, die als Wärmequelle den Fluss Limmat nutzt. Und in vielen Millionen Heizungsanlagen wird als Wärmeträger Wasser verwendet, weil Wasser besondere Eigenschaften besitzt, insbesondere die sehr hohe spezifische Wärmekapazität. Diese und weitere Besonderheiten des Wassers und der Wasserkreislauf haben das Leben auf der Erde, so wie wir es kennen, erst ermöglicht.

Wasser ist das Kühlmittel für viele Anwendungen, zum Beispiel für thermische Großkraftwerke. Mehr und mehr werden diese Anwendungen infrage gestellt, weil die Klimawandelfolgen dem Grenzen setzen. Die in vielen Kraftwerken genutzte Kraft des Dampfes ist übrigens schon seit 2000 Jahren bekannt: Der Heronsball ist nach seinem Erfinder, dem griechischen Mathematiker Heron von Alexandria benannt. Wasserkraft wurde bereits vor ca. 2300 Jahren als Antrieb zur Bewässerung von Feldern und von Getreidemühlen verwendet. Die Nutzung von Windkraft begann erst etwa 300 Jahre später.

Wärmepumpen als zentrale Lösung zur energetischen Transformation

Anders als konventionelle Wärmeversorgung mit der Verbrennung von beispielsweise Erdgas und Heizöl können Wärmepumpen Energiequellen mit niedriger Temperatur nutzbar machen. Und der hohe Wärmepumpenanteil in Skandinavien belegt, dass Wärmepumpen auch in deutlich kälteren Gebieten funktionieren und eine wirtschaftliche Wärmeversorgung ermöglichen.

Nichtversiegende Energiequellen (Bild 2) nutzbar zu machen und zu nutzen ist im Vergleich zur Verwendung fossiler Brennstoffe mit einer deutlich geringere Umweltbelastung, insbesondere geringeren CO2-Emissionen verbunden. Auch der elektrische Antrieb der Wärmepumpe kann in hohem Maße und zunehmend aus erneuerbaren Energiequellen zur Verfügung gestellt werden. Beides bedeutet regionale und nachhaltige Wertschöpfung.

Die Stromerzeugung aus Wasserkraft-Anlagen bekommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung, da diese rund um die Uhr elektrische Energie liefern und tendenziell nahe an den Verbrauchern zur Verfügung stehen. Die tägliche, saisonale und von der Witterung abhängige Volatilität bei Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen ist für Wasserkraft-Anlagen zumeist kein Thema. Die hohe Verfügbarkeit ist ein wichtiges Planungskriterium, um konventionelle Energiewandler ablösen zu können.

ratiotherm / TBS Leipzig

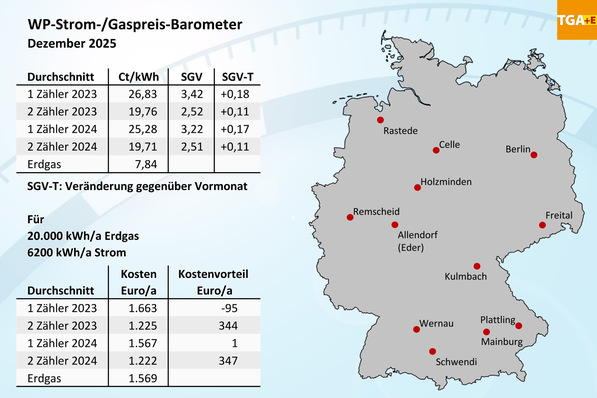

Ein wichtiger Hintergrund für den wirtschaftlichen Betrieb von Wärmepumpen lässt sich in einer Faustformel darstellen: Eine um 1 K höhere Quellentemperatur senkt bei gleicher Zieltemperatur den Bedarf an elektrischer Antriebsenergie um ca. 2,5 %. Daraus folgt, dass Oberflächenwasser gerade im tiefen Winter eine effizienter nutzbare Energiequelle als die Außenluft ist. Durch die deutlich höhere Wärmekapazität sinkt auf der Quellenseite auch der Energieaufwand für den Transport. Die niedrigste Oberflächenwassertemperatur tritt selten zeitgleich zur kältesten Außenlufttemperatur, die auch die Vorlauftemperatur (Zieltemperatur) definiert, ein. Wärmepumpen mit Wasser als Wärmequelle haben somit bei dem gleichen Wärmeübergabesystem einen geringeren elektrischen Leistungsbedarf als Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Moderne, insbesondere größere, Wärmepumpen-Anlagen können auch verschiedene Wärmequellen nutzen. Vorrang hat dann jeweils die wärmere bzw. mit geringeren Kosten nutzbare Quelle, zum Beispiel Abwärme aus Industrieprozessen oder Kühlanlagen, Oberflächenwässer und Umgebungsluft.

Handelsübliche Wärmepumpen stehen mit einer Wärmeleistung ab 4 kW bis zu 60 MW zur Verfügung. Heizungs-Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemitteln Propan (R290) ermöglichen Vorlauftemperaturen bis etwa 75 °C und mit CO2 (R744) bis zu 90 °C (in speziellen Anwendungen). Größere Hochtemperatur-Wärmepumpen können Temperaturen bis zu 240 °C erreichen. Sie werden in Industrieanlagen oder in heißen Wärmenetzen eingesetzt. In Norwegen sind in rund 13 % der Fernwärmenetze Großwärmepumpen im Einsatz. In Deutschland ist vor dem Komma noch eine Null.

Besonderheiten der Kombination von Flusswasser für Wärme und Strom

In Deutschland sind alle Städte und Gemeinden angehalten, einen Wärmeplan zu erstellen. Viele Kommunen tun sich schwer damit, sich eine Zukunft ohne Öl und Gas vorzustellen.

Was aber Fakt ist: Viele Städte und Gemeinden sind an Flüssen und Seen entstanden. Und vorhandene Wasserkraft-Anlagen besitzen mit dem Wasserrecht, den Stau- und den Rechenanlagen sehr gute Voraussetzungen für die Nachrüstung zur Flussnutzung als Wärmequelle. Viele der vorhandenen Wasserkraft-Anlagen kann man zur „letzten Meile“ zählen und sind für die direkte Versorgung der naheliegenden Orte oder sogar unmittelbar angrenzender Gebäude und Quartiere besonders geeignet. Dazu kommt, dass für viele Betreiber von Wasserkraft-Anlagen die ihnen zugestandenen Einspeisevergütungen nicht besonders lukrativ sind.

Vor diesen Hintergründen ergibt sich mit der konkreten Aufgabestellung „energetische Transformation“ die Chance, Strom und Wärme an die „letzte Meile“ zu liefern und ein Win-win-Geschäftsfeld: Der Fluss liefert günstigen Strom und dient als Wärmequelle für eine Wärmeversorgung mit Wärmepumpen. Der Anlagenbetreiber kann höhere Erlöse erzielen und die belieferten Nutzer können ihren Energiebedarf etwas günstiger und mit geringer Umweltbelastung decken. Als Konstrukt kann eine Energiegenossenschaft behilflich sein, um ohne Zwischenhändler die Leistungen zur Verfügung zu stellen. In jedem Fall entsteht aus einer Kilowattstunde vor Ort hergestelltem Strom ein Mehrfaches an nutzbarer Wärmeenergie.

Es ist realistisch, im Jahresdurchschnitt aus 16 Ct/kWh Strom (nicht realisierte Einspeisevergütung) 4 kWh Wärme auf Zieltemperatur zur Verfügung zu stellen, was einen Wärmepreis von 4 Ct/kWh ohne Umlage der Investitionskosten für die Anlagentechnik (die auch bei konventioneller Erzeugung anfallen) ergibt. Wie Bild 3 zeigt, können sogar Leistungszahlen bis zu 9,5 erreicht werden. Im Konstrukt Energiegenossenschaft kann auch der Strom unter verschiedenen Voraussetzungen weitgehend ohne Zwischenhändler direkt vermarktet werden – in jedem Fall der Strom, der für den Betrieb der Wärmepumpen benötigt wird. Neben der langfristigen regionalen Wertschöpfung wird die Investition mit den zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten erheblich unterstützt.

ratiotherm

Das Wärmepotenzial Flusswasser

Bernd Felgentreff, TBS Leipzig

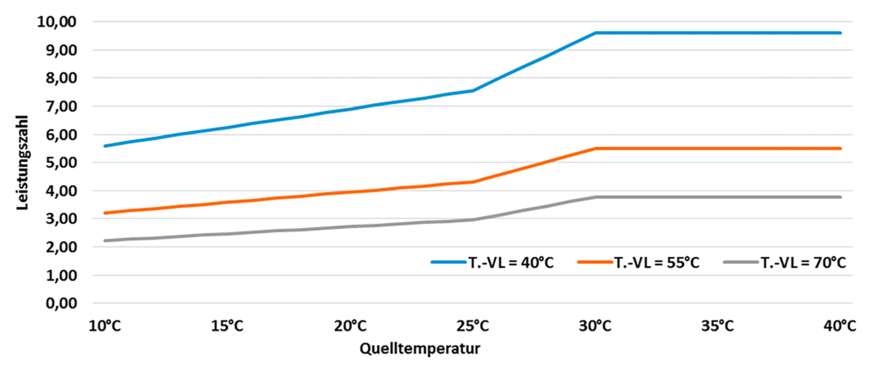

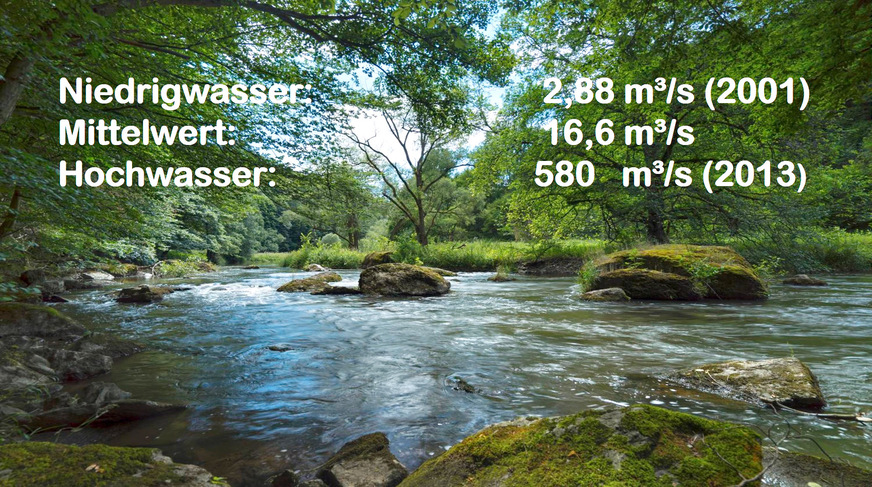

Welches Wärmepotenzial Flusswasser bietet, zeigen zwei Beispiele (Bilder 4 und 5). Bei Naumburg im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt transportiert die Saale 67,7 m3/s bzw. 243.720 m3/h Wasser. Bei einer Temperaturdifferenz von 1 K im Gesamtstrom ergibt sich daraus eine Kapazität von 282,7 MW bzw. 282,7 MWh/(h ∙ K). Ein Einfamilienhaus benötigt zwischen 10 und 35 MWh/a bzw. 0,005 bis 0,030 MWh/h.

Das zweite Beispiel ist die Weiße Elster bei Pegau im Leipziger Land in Sachsen: Im Mittelwert transportiert die Elster dort 16,6 m3/s bzw. 59.760 m3/h Wasser. Daraus ergibt sich eine Kapazität für den Gesamtstrom von 69,3 MWh/(h ∙ K).

Oberflächenwässer sind gegenüber den meisten anderen Wärmequellen gut erreichbar. Sie benötigen keine zusätzlichen Flächen. Die Temperatur in Fließgewässern regeneriert sich in beeindruckendem Maße und Fließgewässer können in vielen Fällen mitten im Ort bzw. in unmittelbarer Nähe zu Bebauungen genutzt werden.

Flusswasserentwärmung

Bernd Felgentreff, TBS Leipzig

In Abhängigkeit von der Planung und der Genehmigungspraxis werden drei typische Wärmeübertrager zur Flusswasserentwärmung unterschieden. Im Gegensatz zu ruhenden Wässern liefern Flüsse die Antriebsenergie zur Durchströmung bei im Fluss errichteten Wärmeübertragern gratis. Die verschiedenen Bauformen tragen den topografischen Bedingungen und der sonstigen Flussnutzung Rechnung, zum Beispiel dem Bootsverkehr oder sportlichen Aktivitäten. Die Anordnung direkt nach der Turbine einer Wasserkraftanlage ist durch einige Synergieeffekte besonders zu empfehlen.

In Projekten, in denen der Wärmeübertrager nicht im Fluss errichtet werden kann, wird über einen Bypass das Wasser extern auf die Wärmeübernahme geleitet. Auch hier entscheiden die Rahmenbedingungen auf die vielfältig zur Verfügung stehenden Bauformen von Entnahme- und Wiedereinleitungssystemen.

Genehmigungsbehörden sind frühzeitig einzubeziehen. Ihre Hinweise zur Genehmigungsfähigkeit haben wichtigen Einfluss auf die weitere Planung. Da die Wärmeübertrager nutzseitig mit Frostschutzmitteln betrieben werden, werden häufig von Genehmigungsbehörden der Havariefall und die damit verbundene Kontamination des Flusswassers als Problem gesehen. Dann stehen besonders umweltfreundliche Frostschutzmittel sowie Zucker, Salz oder Alkohol zur Einzelfallprüfung zur Verfügung.

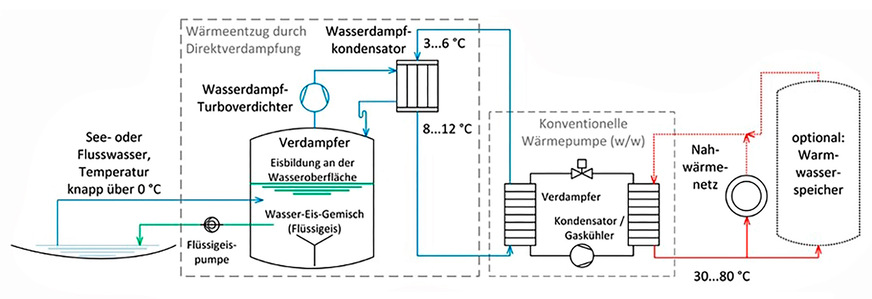

Darüber hinaus bringt die Vakuum-Flüssigeis-Technologie (Bild 6), eine Entwicklung des ILK (Institut für Luft- und Kältetechnik, Dresden) einen neuen Ansatz. Sie arbeitet mit Wasser als Kältemittel und benötigt keinen Wärmeübertrager. Sie nutzt den Tripelpunkt des Wassers bei 6,1 mbar und kann deshalb auch nullgrädiges Wasser zu Eiswasser (Slurry) entwärmen. Der dabei entstehende Wasserdampf wird auf einer etwas höheren Druckstufe kondensiert und gibt die Kondensationswärme mit 8…12 °C an den Quellkreis der Wärmepumpe weiter. Dadurch kann auch dieser Kreis ohne Kältemittel betrieben werden. In verschiedenen Referenzen wird die Vakuum-Flüssigeis-Technologie zurzeit umgesetzt, einige Genehmigungsverfahren hat sie durchlaufen.

Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden gGmbH

Kalte, intelligente Wärmenetze

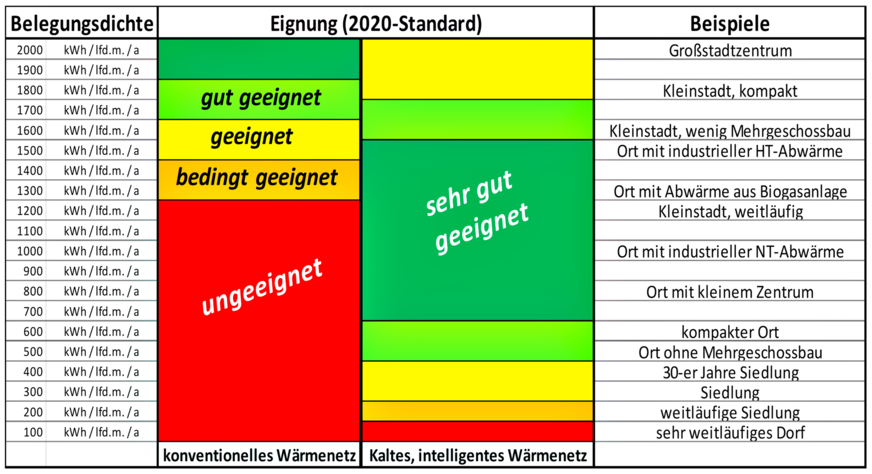

Bisher wurden / werden Fernwärmenetze mit hohen Temperaturen betrieben, weil sie aus der Abwärme der Kohleverstromung gespeist wurden. Früher mit Dampf, heute zumeist mit Heißwasser. Die Fernwärmeversorgung erfolgt dann im Winter oft mit bis zu 120 °C. Durch die hohen Wärmeverluste können solche Wärmenetze nur bei dichter Besiedelung wirtschaftlich betrieben werden. Kann die Temperatur aufgrund einzelner Nutzer nicht oder nur eingeschränkt abgesenkt werden, sind im Sommer die Wärmeverluste im Netz oft höher als die Wärmeabnahme der angeschlossenen Verbraucher.

Bernd Felgentreff, TBS Leipzig

Kleine Orte können die Rahmenbedingungen für einen wirtschaftlichen Betrieb nur in Ausnahmefällen erfüllen, weshalb dort selten heiße Fernwärme zu finden ist (Bild 7). Moderne Wärmenetze arbeiten mit deutlich niedrigeren Temperaturen und verringern somit nennenswert die Wärmeverluste. Abhängig von ihrem Einsatzgebiet gibt es vier verschiedene kalte, intelligente Wärmenetze:

1. Quellnetze

Das Quellnetz ist für relativ kleine Wärmeversorgungssysteme konzipiert und arbeitet direkt mit den Temperaturen seiner Wärmequelle – mit oder ohne Systemtrennung. Flüsse, Seen, sowie Brunnenanlagen oder Erdsonden sind typische Wärmequellen. Die angeschlossenen Verbraucher bedienen sich aus dem Angebot über eine individuelle Wärmepumpe in jedem Gebäude. Das PE-Rohr wird in der Regel nicht isoliert und nutzt den Transportweg zusätzlich als Erdwärmeabsorber.

Bei Bedarf kann die winterliche Spitzenlastversorgung individuell bei jedem angeschlossenen Nutzer erfolgen. Bewährt haben sich wassergeführte Kamine, Infrarotheizelemente – oder im einfachsten Fall ein Elektroheizstab. Quellnetze werden bisher überwiegend für Einfamilienhaus-Neubausiedlungen (dann zumeist nur mit einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe im Gebäude) errichtet. Sehr schlichte Lösungen versorgen die Häuser nur mit Heizenergie. Die Trinkwassererwärmung erfolgt dann mit elektrischen Durchlauferhitzern.

2. Abwärme-Wärmenetz

Ein Abwärme-Wärmenetz wird abhängig von der oder den zur Verfügung stehenden Abwärmequelle(n) errichtet und mit der Temperatur, die die Abwärme in Gewerbe und Handel sowie natürliche Wärmequellen zur Verfügung stellen, gespeist. Verschiedene zur Verfügung stehende Wärmequellen erhöhen die Versorgungssicherheit. Das Rohrsystem wird in isoliertem Kunststoffrohr von der Rolle deutlich günstiger als herkömmlich mit isolierten Stahlrohren ausgeführt. Das Netz ist bei schwankendem Abwärmeangebot selbst ein Wärmepuffer und kann sehr dynamisch betrieben werden.

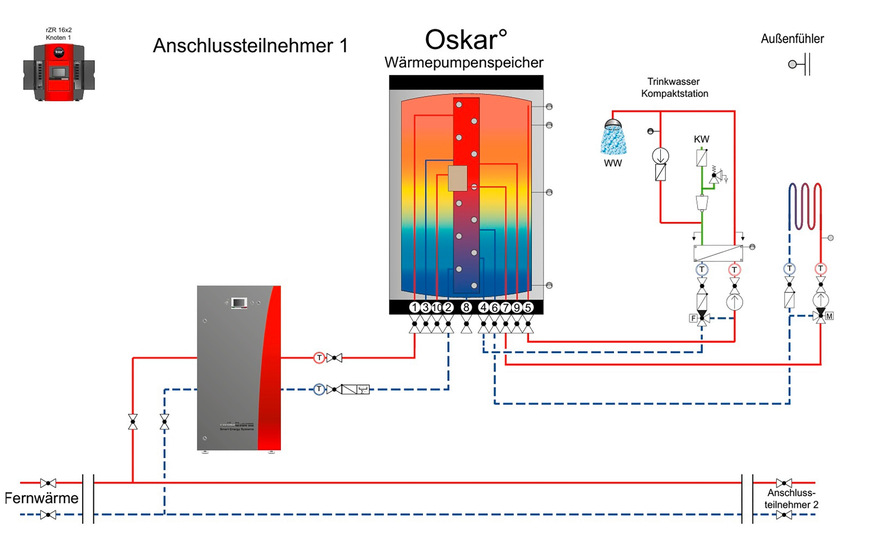

Die in den einzelnen Gebäuden errichteten Übernahmestationen mit integrierter Wärmepumpe ergänzen im Bedarfsfall die benötigte Wärmemenge und heben die Temperatur auf das vom Nutzer benötigte Niveau (Bild 8). Pufferspeicher in jedem Gebäude stehen für Spitzenlasten zur Verfügung, was auch das Ausschalten des Netzes erlaubt, wenn die Wärmeversorgung nicht benötigt wird.

Die Hausstation sorgt für die Redundanz und stellt die Versorgung atypischer Nutzung auch außerhalb der Betriebszeiten sicher. Dieser Vorteil erhöht den Eigenversorgungsgrad vor allem in der Kombination mit solarer Energieversorgung, die tagsüber den Wärmetransport und die Beladung der Pufferspeicher ermöglicht, um nachts bei ausgeschaltetem Wärmenetz die Versorgung aus dem Speicher zu gewährleisten. Das Versorgungsprinzip ist besonders bei kostenarmen Wärmequellen mit wechselnder Verfügbarkeit im Tagesverlauf vorteilhaft.

ratiotherm

3. Wechselwarme Wärmenetze

Wechselwarme Wärmenetze unterscheiden sich vom Abwärme-Wärmenetz nur in der Betriebsführung. Da sie nicht durch Abwärme gespeist werden, wird das Netz witterungsgeführt betrieben. Je höher der Wärmebedarf, desto höher die Temperatur. Die Wärmequellen können aus natürlichen und in Ergänzung auch aus konventionellen Energieträgern stammen. Die Übernahmestationen werden mit Strom aus nichtversiegenden Energiequellen (Wasserkraft, Sonnenstrom, Windkraft) unterstützt, wenn das Wärmeangebot aus thermischen Quellen (Sonnen-, Wasser- oder Erdwärme) nicht ausreicht. Bisher wurde dieser Wärmenetztyp nur in Neubauquartieren angewendet.

4. Umschaltbare Wärmenetze

Umschaltbare Wärmenetze werden zum einen im Gebäudebestand eingesetzt, wo es im Winter höherer Temperaturen bedarf. Zum zweiten in Anlagen, in denen die winterliche Spitze aus hochexergetischen Brennstoffen, wie Holzhackschnitzel, Grünschnittpellets, Wasserstoff oder ähnlichem bereitgestellt wird oder werden soll. Sie werden bis zum Umschalten auf den Heizbetrieb wie das wechselwarme Wärmenetz betrieben.

Nach dem Umschalten werden Temperaturen zur Verfügung gestellt, die den Wärmepumpenbetrieb im Vorlauf zum Verteilnetz des Hauses nicht mehr benötigen. Eine Option bei langen Netzstrecken ist es, die Wärmepumpe zur Rücklaufauskühlung des Wärmenetzes und der Rücklaufanhebung des Verteilnetzes des Hauses zu verwenden, um das Gesamtsystem effizienter betreiben zu können.

In der Praxis sind durch die örtlichen Gegebenheiten alle Wärmenetztypen sinnvoll kombinierbar, was individuelle Lösungen ermöglicht. Vergleichbar mit einem Klavier, bei dem die Tasten eine unendliche Vielfalt ermöglichen. So kann zum Beispiel das Flusswasser als Grundlast zur Verfügung stehen und mit x-beliebiger Abwärme ergänzt werden, wenn die Abwärme nur sporadisch zur Verfügung steht. Gleiches gilt bei dem sehr wechselhaften Verhalten solarthermischer Energieversorgung ohne große Pufferspeicher.

Umweltrelevante Aspekte bei der Nutzung von Oberflächenwässern

Kritiker sehen das Entwärmen von Oberflächenwässern bedenklich. Andererseits sind die Klimawandelfolgen und der damit verbundene Temperaturanstieg schon nachweislich mit erheblichem, negativem Einfluss auf unsere Gewässer verbunden. Namhafte Limnologen (Wasserkundler) beschreiben die Wärmeentnahme als wichtiges Gegenmittel zur klimabedingten Erwärmung und dem damit verbundenen Sauerstoffverlust.

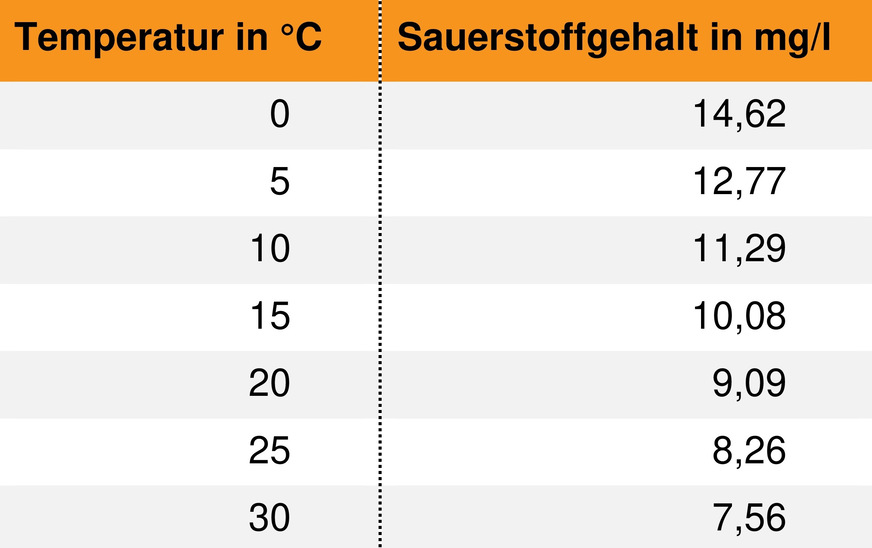

Sauerstoff ist lebensnotwendig für die meisten Wasserorganismen und wird für eine Vielzahl von Abbauvorgängen im Gewässer benötigt. So brauchen beispielsweise Forellen mindestens 6 mg/l und Karpfen mindestens 3 mg/l Sauerstoff, um auf Dauer überleben zu können. Jungtiere und Brut sind meistens empfindlicher. Deshalb liefern Untersuchungen des Sauerstoffgehalts und der Sauerstoffsättigung wichtige Informationen über den Zustand eines Gewässers.

Die Sauerstoffsättigung dokumentiert die Löslichkeit des Gases im Wasser. Sie wird von der Wassertemperatur, dem Luftdruck und der Salinität (Salzgehalt) beeinflusst. Mit steigender Temperatur wird weniger Sauerstoff im Wasser gelöst, das heißt, für Wasserorganismen steht dann auch weniger Sauerstoff zur Verfügung. Weil bei höheren Temperaturen auch Stoffumsatzprozesse viel schneller ablaufen, wird der Sauerstoffhaushalt eines Gewässers dann besonders stark beansprucht (Bild 9).

Bernd Felgentreff, TBS Leipzig

Zum vollständigen aeroben Abbau organischer Substanz (Biomasse) wird sehr viel Sauerstoff benötigt. Wasserpflanzen und Algen können durch Fotosynthese unter Lichteinfluss und Nährstoffverbrauch Sauerstoff produzieren, verbrauchen ihn allerdings auch bei Dunkelheit wieder. Das kann zu ausgeprägten Tag-Nacht-Schwankungen des Sauerstoffgehalts führen, vor allem in nährstoffreichen Standgewässern. Die wichtigsten Pflanzennährstoffe sind Phosphor- und Stickstoffverbindungen, die besonders durch Abwässer, landwirtschaftliche Einträge, Erosion und verkehrsbedingte Emissionen in die Gewässer gelangen.

Je sauberer und nährstoffärmer ein Gewässer ist, desto weniger schwankt der Sauerstoffgehalt im Tagesgang. In nährstoffreichen Gewässern können dagegen an sonnenscheinreichen Tagen nachmittags sehr hohe Sauerstoffgehalte gemessen werden, weil die Fotosynthese auf Hochtouren läuft. In den Nachtstunden sinkt dagegen der Sauerstoffgehalt durch Veratmungsprozesse (das „tun“ auch die Sauerstoffproduzenten, um bei Dunkelheit zu überleben) rapide ab. Viele Fischsterben ereignen sich deshalb kurz vor Sonnenaufgang.

Um einen guten ökologischen Zustand bzw. ein gutes ökologisches Potenzial gemäß EG WRRL zu erreichen, darf der Sauerstoffgehalt bei den meisten Fließgewässertypen nicht unter 6 bzw. 7 mg/l liegen. Die seit 1990 umgesetzten abwassertechnischen Maßnahmen, aber auch Betriebsstilllegungen entlasteten in vielen mitteldeutschen Fließgewässern den Sauerstoffhaushalt deutlich. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass weiterhin großer Handlungsbedarf besteht, um die Ziele der EG-WRRL zu erreichen.

Chancen für eine nachhaltige Wärmewende und regionale Wertschöpfung

Friedrich Wilhelm Raiffeisen prägte die Aussage: „Das Geld des Dorfes, dem Dorfe!“ und entwarf das Geschäftsmodell der Genossenschaft. Die energetische Transformation unserer Versorgung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und bedarf der Überlegungen von Raiffeisen mehr denn je. Regionale Wertschöpfung ist direkt mit den ungenutzten Potenzialen verbunden, die sich ganz besonders in der thermischen und elektrotechnischen Nutzung unserer Fließgewässer zeigen.

Die Wärmepumpentechnologie ist eine sehr nützliche Eintrittskarte dafür. Sie ist langlebig, störungsunempfindlich und hilft dabei, unsere Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern. Zentrale Energieversorgung hat nicht selten fünf Handelsstufen zwischen der Erzeugung bis zur Nutzung, was den Preis erhöht, ohne den Wert zu steigern. Um zum Beispiel Wasserstoff nutzen zu können, muss nach der Herstellung der Elektroenergie mit Photovoltaik und Windkraft der Strom über die Elektrolyse zu Wasserstoff umgewandelt werden. Danach müssen der Transport, die Lagerung und die Verteilung eingerechnet werden. Der Wirkungsgrad dieser Kette liegt ein gutes Stück unter 50% und die fünf Handelsstufen verdoppeln mindestens den Preis.

Die direkte, maximal zweistufige Nutzung der örtlichen, bisher ungenutzten Potenziale ist schon aus diesem Grund eine Chance für mehr Wohlstand der Städte und Gemeinden und zur Bürgerbeteiligung. Der ökonomische und der ökologische Nutzen sind eindeutig. Willkommen in einer sonnigen Zukunft.

Kennzahlen für Wärmepumpen:

Der Unterschied zwischen dem Coefficient of Performance, der Jahresarbeitszahl und der Systemjahresarbeitszahl von Wärmepumpen liegt hauptsächlich in den Bedingungen und dem Zeitraum, unter denen sie gemessen werden:

Coefficient of Performance (COP)

● Definition: Der COP gibt das Verhältnis von der erzeugten Wärmeenergie zur verbrauchten elektrischen Energie an.

● Messbedingungen: Der COP wird unter Laborbedingungen ermittelt, was bedeutet, dass er nur die Effizienz der Wärmepumpe selbst unter idealen Bedingungen misst.

● Vergleichbarkeit: Er ist nützlich, um verschiedene Wärmepumpenmodelle zu vergleichen, bevor man sie kauft.

JAZ (Jahresarbeitszahl)

● Definition: Die JAZ gibt das Verhältnis von der insgesamt erzeugten Heizwärme zu der insgesamt verbrauchten elektrischen Energie über ein ganzes Jahr an.

● Messbedingungen: Die JAZ wird unter realen Bedingungen gemessen, also im praktischen Einsatz über einen längeren Zeitraum.

● Vergleichbarkeit: Sie ist ein zuverlässigeres Maß für die tatsächliche Effizienz der Wärmepumpe im Betrieb, da sie saisonale Schwankungen und unterschiedliche Betriebszustände berücksichtigt.

Der COP ist somit ein eher theoretischer Wert, der unter idealen Bedingungen gemessen wird, während die JAZ ein praktischer Wert ist, der die tatsächliche Effizienz über ein Jahr hinweg widerspiegelt. Der SCOP (seasonal coefficient of performance) ist eine Erweiterung des COP und wird an vier Betriebspunkten gemessen. So fließen beobachtete durchschnittliche Außentemperaturen gewichtet in den SCOP ein.

System-Jahresarbeitszahl (SJAZ)

Eine weitere Kennzahl zur Bewertung der Anlagen-Effizienz ist die System-Jahresarbeitszahl (SJAZ, auch: S-JAZ und englisch: Seasonal Performance Factor, SPF). Als Systemgrenze wird die Übergabe an das Wärmeverteilungssystem gewählt. Bilanziert wird also die gesamte an die Wärmeverteilung abgegebene Wärmemenge (Nutzwärme) im Verhältnis zu der dafür erforderlichen Strommenge. Etwaige Speicherverluste werden ebenfalls berücksichtigt. Auch hier gibt es noch Differenzierungen, beispielsweise zur Bilanzierung des Stromverbrauchs für die Heizungsumwälzpumpe und die Zirkulationspumpe, siehe: „Task 44“ der Internationalen Energieagentur (IEA), task44.iea-shc.org/publications

Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Wärmepumpe