Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Zwei Projekte in Berlin zeigen, wie Abwärme aus Rechenzentren – bislang meist ungenutzt – zu einem funktionalen Bestandteil städtischer Wärmeinfrastrukturen werden kann:

■ Im Pallasseum wird unter schwierigen Rahmenbedingungen im Bestand eine CO2-arme Versorgung ermöglicht. „Das Neue Gartenfeld“ schöpft die Potenziale von Serverabwärme in einem neu entwickelten Quartier aus.

■ Beide Konzepte zeigen, dass auch Niedertemperaturabwärme wirtschaftlich nutzbar ist, wenn effiziente Technik und kurze Wege zusammentreffen. Mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) ist der politische Rahmen gesetzt, um solche Lösungen künftig systematisch zu fördern.

Gasag Solution Plus

Die Abwärme von Rechenzentren lässt sich nachhaltig auf Quartiersebene nutzen. Zwei Projekte in Berlin zeigen, wie dies in der Praxis aussehen kann.

Rechenzentren sind unverzichtbare Infrastrukturen für eine digitalisierte Gesellschaft. Sie ermöglichen Kommunikation, Datenspeicherung, Cloud-Dienste, industrielle Automatisierung und viele weitere zentrale Anwendungen. Dabei bleibt ein physikalischer Nebeneffekt bislang häufig ungenutzt: die kontinuierlich anfallende Abwärme.

Diese entsteht durch die Kühlung der IT-Systeme, hat allerdings meist ein vergleichsweise niedriges Temperaturniveau. Lange Zeit galt sie daher als energetisch schwer verwertbar – eine Belastung, die durch energieintensive Kühlsysteme kompensiert werden musste.

Mit dem im Jahr 2023 in Kraft getretenen Energieeffizienzgesetz (EnEfG) ändert sich der Blick auf diese Wärmequelle grundlegend. Das Gesetz verpflichtet Betreiber großer Rechenzentren, unvermeidbare Abwärme Dritten zur Verfügung zu stellen, sofern eine Nutzung technisch und wirtschaftlich möglich ist. Gleichzeitig forciert die kommunale Wärmeplanung die systematische Erschließung neuer Potenziale.

Vor diesem Hintergrund wird die Serverabwärme zur Chance – nicht nur für die Betreiber, die ihre Kosten für die Kühlung senken oder gesetzliche Vorgaben erfüllen können, sondern auch für Städte und Quartiersentwickler, die auf der Suche nach regenerativen Wärmequellen sind.

Warum Städte besonders geeignet sind

Gasag Solution Plus

Die Abwärme von Servern ist eine Niedertemperaturquelle. Um sie ökonomisch und ökologisch sinnvoll für Heizzwecke einzusetzen, sind kurze Transportwege zur Endverwendung unerlässlich. Andernfalls können unvermeidbare Energieverluste und der zusätzliche Aufwand zur Temperaturanhebung die Vorteile schnell zunichtemachen.

Urbane Räume bieten dafür ideale Voraussetzungen: eine hohe Dichte an potenziellen Abnehmern – darunter Wohnquartiere, öffentliche Einrichtungen, Gewerbeeinheiten – erlaubt kurze Leitungswege und kontinuierliche Abnahme. Laut Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) entfallen etwa 55 % des Endenergieverbrauchs in Deutschland auf den Wärmesektor, ein erheblicher Teil davon im urbanen Raum auf Raumwärme und Trinkwassererwärmung.

Die kommunale Wärmeplanung, wie sie das Wärmeplanungsgesetz [2] vorschreibt, fordert daher ausdrücklich die Erhebung und Nutzung lokaler Abwärmepotenziale. Vorhandene Fern- und Nahwärmenetze können in diesem Zusammenhang wirtschaftlich erweitert oder durch neue, dezentrale Strukturen ergänzt werden. Das EnEfG konkretisiert dies in mehreren Abschnitten, unter anderem im Abschnitt 4 „Energieeffizienz in Rechenzentren“.

Gerade in dicht bebauten Stadtgebieten lassen sich zudem mehrere Funktionen bündeln: Quartiersentwicklung, Netzinfrastruktur und Energieversorgung können von Anfang an integriert geplant werden. Die Kombination dieser Faktoren – hohe Wärmedichte, kurze Wege, bestehende Infrastruktur – macht Städte zum bevorzugten Einsatzgebiet für die Nutzung von Rechenzentrumsabwärme.

Dass dies nicht nur theoretisch sinnvoll, sondern auch praktisch umsetzbar ist, zeigen realisierte Projekte wie das Pallasseum in Berlin-Schöneberg und das Neubauquartier „Das Neue Gartenfeld“ in Berlin-Spandau.

Im Bestand: Das Pallasseum

Das Pallasseum zählt zu den bekanntesten Wohnanlagen Berlins. Der in den 1970er-Jahren errichtete Gebäudekomplex steht heute unter Denkmalschutz und umfasst rund 500 Wohnungen mit etwa 36.000 m2 Wohnfläche. Die kommunale Eigentümerin ist die Gewobag. Aufgrund seiner Bauweise weist das Gebäude einen überdurchschnittlich hohen Wärmeverbrauch auf. Zugleich schränken denkmalrechtliche Vorgaben bauliche Maßnahmen zur energetischen Sanierung deutlich ein.

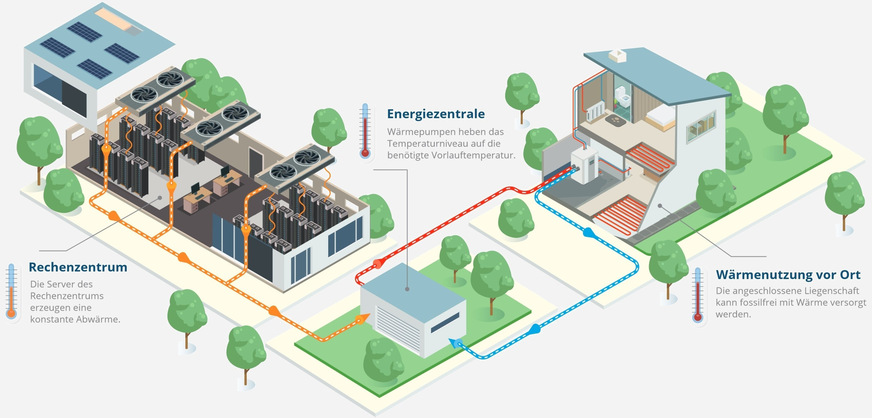

In Kooperation mit Gasag Solution Plus und der Deutschen Telekom als Betreiber des benachbarten Rechenzentrums entstand ein Versorgungskonzept zur Nutzung der Abwärme aus dem Serverbetrieb für die Wärmeversorgung des Pallasseums. Ab Oktober 2025 sollen so rund 65 % des jährlichen Wärmebedarfs – etwa 7030 MWh – gedeckt werden.

Aurelio Schrey

Kernstück des Konzepts ist eine 140 m lange Nahwärmetrasse, die das Pallasseum mit dem Rechenzentrum verbindet. Die hier freigesetzte Abwärme liegt auf einem Niveau unter 30 °C und wird über einen Wärmeübertrager ausgekoppelt. Eine große Wasser/Wasser-Wärmepumpe hebt die Temperatur anschließend auf 70 bis 75 °C an. Die Wärmepumpe ist auf dem Dach des Rechenzentrums installiert und wird mit Netzstrom betrieben. Zur Absicherung der Versorgung in Spitzenlastzeiten sowie bei temporären Ausfällen kommt ein ergänzender Erdgaskessel zum Einsatz.

Im Fall des Pallasseums wurde die Abwärmenutzung partnerschaftlich realisiert – mit Unterstützung der öffentlichen Hand. Finanziert wird das Projekt durch die Europäische Union und das BMWE. Es zeigt, dass die Dekarbonisierung von Gebäudebeständen selbst unter herausfordernden Rahmenbedingungen möglich ist, wenn geeignete Technologien, förderpolitische Instrumente und kooperative Akteure zusammenkommen.

Im Neubau: „Das Neue Gartenfeld“

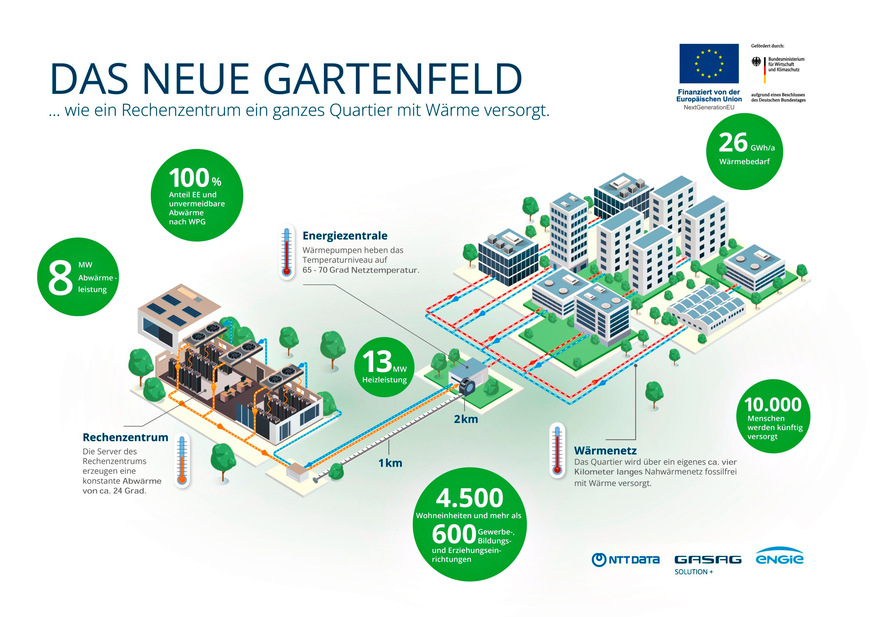

Das Projekt „Das Neue Gartenfeld“ zeigt, wie sich Serverabwärme als tragende Säule eines neu entstehenden Stadtquartiers einbinden lässt. Auf einer 31 ha großen Fläche entsteht im Westen Berlins Wohn- und Gewerberaum für mehr als 10.000 Menschen. Das Projekt wird von der Planungsgemeinschaft Das Neue Gartenfeld – bestehend aus mehreren Bauherren, darunter die Gewobag – gemeinsam mit der Quartierswerk Gartenfeld GmbH, einem Joint Venture von Engie Deutschland und Gasag Solution Plus, entwickelt.

Kern des Wärmekonzepts ist die Nutzung von Abwärme aus dem Rechenzentrum „Berlin 1“ des Betreibers NTT Data. Bis zu 8 MW Niedertemperatur-Abwärme (zwischen 20 und 30 °C) werden über Wärmeübertrager ausgekoppelt und zur Energiezentrale des Quartiers transportiert. In der Energiezentrake, die 2026 errichtet werden soll, übernehmen dann vier Kältemaschinen und Wärmepumpen mit einer kombinierten Wärmeleistung von 10 MW die Temperaturanhebung auf 65 °C, was die Nutzung zur Raumheizung und Trinkwassererwärmung ermöglicht.

Buwog

Zur Abdeckung von Spitzenlasten ist ein Power-to-Heat-Kessel mit einer Leistung von 3,6 MW vorgesehen. Zusätzlich wurde ein 300-m3-Warmwasserspeicher installiert, der Flexibilität im Betrieb gewährleistet und die Effizienz der Anlagen erhöht. Die erzeugte Wärme wird über ein etwa 4,6 km langes Nahwärmenetz an die Gebäude des Quartiers verteilt.

Die Umsetzung erfüllt bereits die Anforderungen des Wärmeplanungsgesetzes für das Jahr 2040 und wird durch Bundesmittel im Rahmen der Förderung für effiziente Wärmenetze (BEW) unterstützt. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Energiezentrale mit einer Photovoltaik-Anlage auszustatten, um die Wärmepumpen mit Strom aus erneuerbaren Quellen zu versorgen.

Mit einer CO2-Einsparung von jährlich rund 6000 t im Vergleich zu einem erdgasbasierten Konzept zeigt das Projekt, wie die konsequente Nutzung von Rechenzentrumsabwärme zur Erreichung stadtweiter Klimaziele beitragen kann. Besonders bemerkenswert: Die Wärmelieferung erfolgt aus einem bestehenden Rechenzentrum – ein Beleg dafür, dass auch vorhandene IT-Infrastrukturen sinnvoll in nachhaltige Versorgungssysteme eingebunden werden können, wenn technische und planerische Voraussetzungen frühzeitig koordiniert werden. Quelle: Gasag Solution Plus, www.gasag-solution.de

Gasag Solution Plus

Andienungspflicht für Rechenzentren

Das im November 2023 verabschiedete EnEfG bildet die gesetzliche Grundlage für eine effizientere Energienutzung in Deutschland. Für Rechenzentren sieht § 17 EnEfG eine sogenannte Andienungspflicht vor: Betreiber von Rechenzentren mit einer elektrischen Anschlussleistung ab 1 MW müssen unvermeidbare Abwärme Dritten zur Nutzung anbieten – sofern dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.

Seit 2025 gelten außerdem Effizienzanforderungen für Neubauten, unter anderem in Bezug auf PUE-Werte (Power Usage Effectiveness). Ab dem Jahr 2028 müssen neue Rechenzentren verpflichtend eigene Abwärmekonzepte umsetzen und die Wärme vollständig nutzen, sofern keine begründeten Ausnahmen vorliegen.

Die Umsetzung erfolgt im Zusammenspiel mit der kommunalen Wärmeplanung, die laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) bis spätestens Mitte 2028 in allen Kommunen vorliegen muss. Ziel ist die schrittweise Dekarbonisierung der Wärmeversorgung durch eine bessere Ausnutzung vorhandener Potenziale – insbesondere im urbanen Raum.

Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Wärmepumpe

Literatur

[1] Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland (Energieeffizienzgesetz – EnEfG) vom 13. November 2023, BGBl. 2023 I Nr. 309, www.gesetze-im-internet.de/enefg

[2] Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz – WPG) vom 20. Dezember 2023, BGBl. 2023 I Nr. 394, www.gesetze-im-internet.de/wpg Die Abwärme von Rechenzentren lässt sich nachhaltig auf Quartiersebene nutzen. Zwei Projekte in Berlin zeigen, wie dies in der Praxis aussehen kann.