Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Die Dekarbonisierung des Gebäudebestands wird zu einem großen Teil über nah an und in Gebäuden installierten Wärmepumpen erfolgen. PVT-Wärmepumpensysteme bieten dazu zahlreiche neue Optionen mit spezifischen Vorteilen und Problemlösungen.

■ Um die Komplexität von der Eignungsprüfung bis zur Umsetzung für PVT-Wärmepumpen-Projekte sowie ihr Monitoring im Betrieb zu verringern, entwickelt das DynOpt-San-Team Standardkonzepte, technische Lösungen und Planungswerkzeuge.

Consolar

Im Projekt DynOpt-San werden standardisierte Konzepte zur Sanierung von Mehrfamilienhäusern mit PVT-Wärmepumpensystemen entwickelt. Sie erweitern auch dort, wo der Umstieg auf Wärmepumpen mit den momentan überwiegend realisierten Konzepten an technische, bauliche oder regulatorische Grenzen stößt, den Handlungsspielraum.

Um im Gebäudesektor die nationalen und internationalen Klimaschutzziele zu erreichen, ist eine deutlich größere (wirksamere) Sanierungsrate mit konsequenter Umsetzung erforderlich. Dabei geht es zum einen um die Dämmung der Gebäudehülle, zum anderen um das Ersetzen mit fossilen Energien betriebener Wärmeerzeuger.

Der Einsatz konventioneller Wärmepumpensysteme stößt bei bestehenden Mehrfamilienhäusern allerdings an Grenzen: sei es, dass im dicht besiedelten städtischen Raum größere Außenluftaggregate von Luftwärmepumpen nicht möglich sind, sei es, dass Erdsonden oder Erdreichkollektoren keine realisierbare Option sind.

Ein wirtschaftlicher Lösungsansatz hierfür sind mit PVT-Luft/Sole-Kollektoren1) betriebene Wärmepumpen [1]. Allerdings stellen die Sanierungen Wohnbaugesellschaften, Planungsbüros und Installationsbetriebe vor große Herausforderungen: die Umsetzung ist jedes Mal ein neuer Einzelfall und deshalb aufwendig, und es fehlt an notwendigen Fachkräften.

1)…………

Photovoltaisch-thermische(PVT) Kollektoren: PVT-Luft/Sole-Kollektoren sind gemäß Definition des nationalen DIN Spiegelausschuss NA 041 01 56 AA „Solaranlagen (SpA CEN/TC 312 und ISO/TC 180)“ Sonnenkollektoren, die sowohl die Solarstrahlung als auch die thermische Energie der Umgebungsluft als Wärmequelle z. B. für Wärmepumpen nutzen.

…………..

In dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK; inzwischen BMWE) geförderten Projekt dynOpt-San sollen diese Hindernisse mit drei Projektzielen überwunden werden:

1. Entwicklung von standardisierten Sanierungskonzepten für die wichtigsten Bestandsfälle, basierend auf PVT-Wärmepumpensystemen und optional mit PCM-Speichern.

2. Entwicklung eines Digitalen Sanierungsassistenten, der durch den Prozess von der Erstberatung und Konzeptauswahl bis zur Planerstellung unterstützt.

3. Entwicklung eines Betriebsmanagementsystems für Betreiber von Heizungen, mit automatischer herstellerunabhängiger Betriebsüberwachung und prädiktivem Energiemanagement z. B. hinsichtlich Kosten oder Netzbelastung.

Die entwickelten Konzepte werden im Rahmen von ca. 20 Demonstrationsobjekten, von denen 10 mit spezieller Messtechnik ausgestattet werden, sukzessive umgesetzt. Projektpartner sind neben Consolar die Universität Paderborn, das Fraunhofer IOSB, die ESDA (PCM-Speicher), das Planungsbüro Solares Bauen und – assoziiert – der Energiemanagement-Anbieter enisyst.

Nachfolgend werden vier im Projekt spezifizierte Sanierungskonzepte und zu jedem Konzept ein realisiertes oder sich in der Planung/Umsetzung befindliches Beispiel vorgestellt:

A: Hybride Wärmeversorgung mit PVT-Wärmepumpe und Spitzenlast-Heizkessel

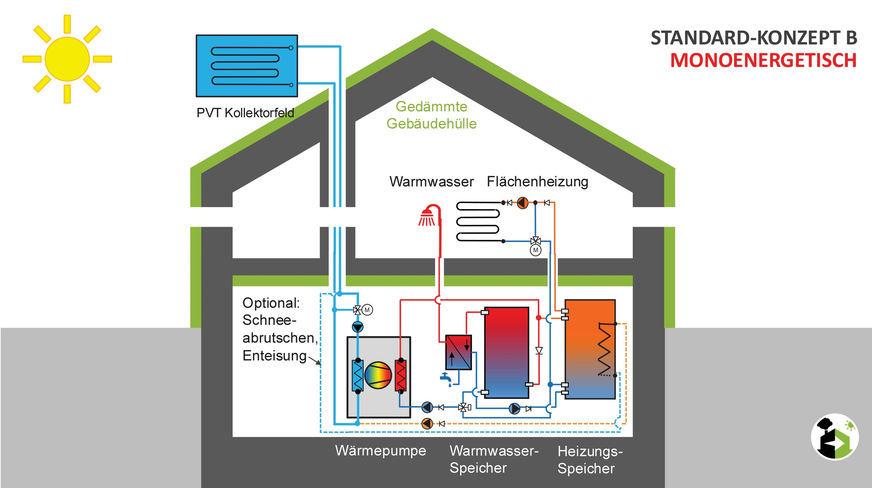

B: Monoenergetische Versorgung mit zentralem PVT-Wärmepumpensystem

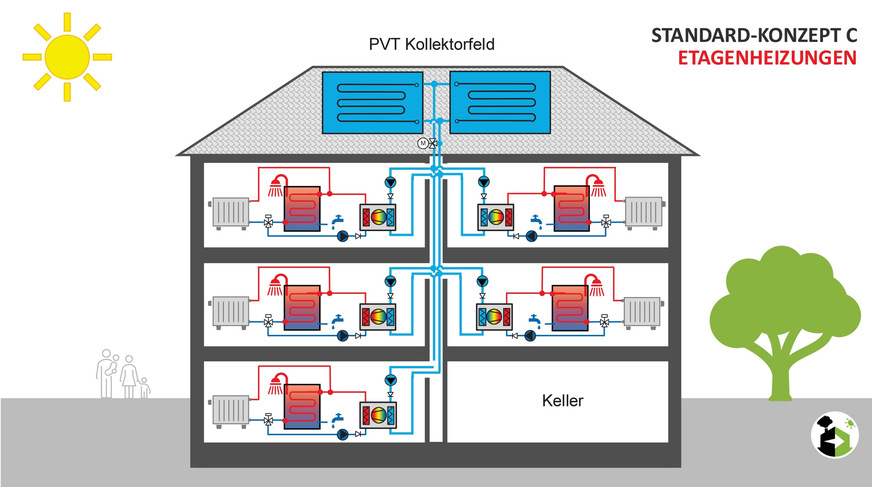

C: Etagenheizungen mit monoenergetischen dezentralen Wärmepumpen und zentralem PVT-Luft/Sole-Kollektorfeld

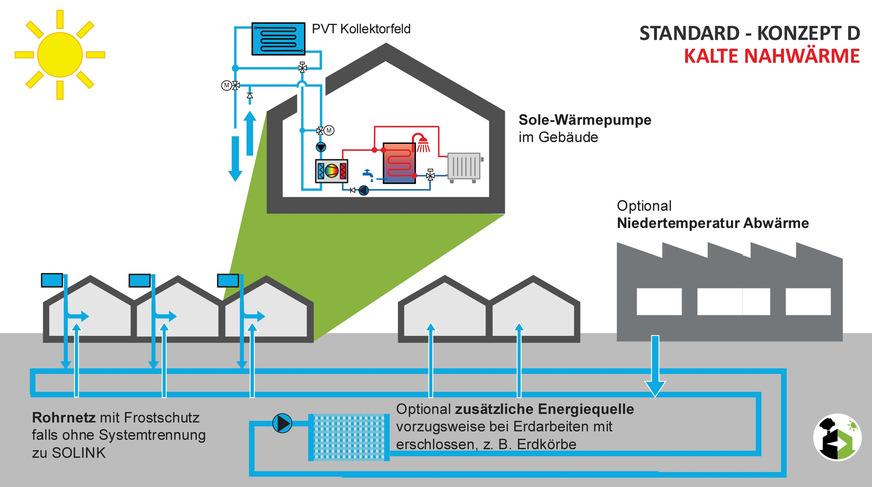

D: Kaltes Nahwärmenetz mit gekoppelten PVT-Luft/Sole-Kollektoren und monoenergetischen dezentralen Wärmepumpen

In allen vier Konzepten kann optional ein PCM-Speicher (Phase Change Material, Phasenwechselmaterial; Latentwärmespeicher) entweder auf der Quellenseite oder als Pufferspeicher für die Raumheizung oder die Trinkwassererwärmung eingesetzt werden; hierzu gibt es bisher allerdings kein konkret geplantes Projekt.

Zu den Standardisierungsarbeiten gehört auch die Vereinfachung der Montage der PVT-Luft/Sole-Kollektoren und ihre Montage an der Fassade zu ermöglichen. Falls das Gebäude erst im zweiten Schritt gedämmt werden soll, ergibt sich dann eine besondere Herausforderung – und deshalb ein neues Montagekonzept.

Das Konzept zur Trinkwassererwärmung hat bei Mehrfamilienhäusern zentralen Einfluss auf die Effizienz des Betriebs. Auch hier wurden vier Konzepte als Standard definiert, von denen eines nachfolgend erklärt wird.

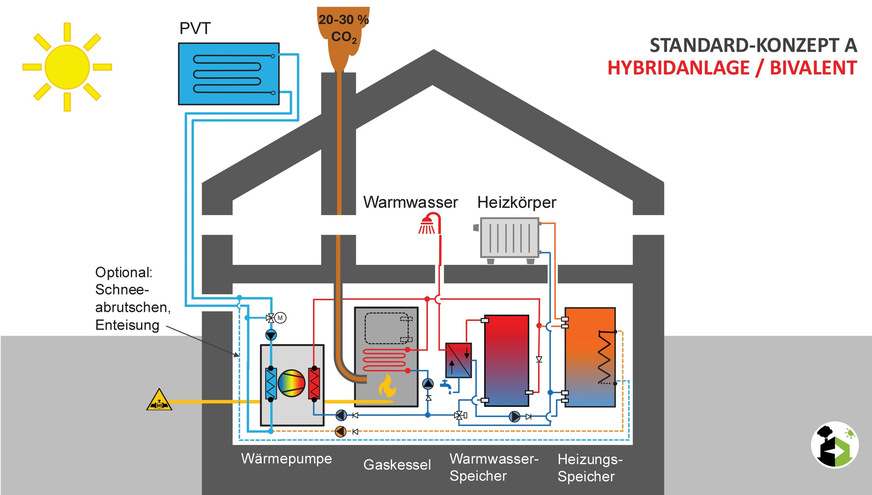

A: Hybridanlage mit PVT-Wärmepumpensystem und Spitzenlastkessel

Bei diesem in Bild 2 schematisch dargestellten Konzept wird zunächst das Öl- oder Gas-Heizsystem durch eine Wärmepumpe mit PVT-Luft/Sole-Kollektorfeld ergänzt. Die Wärmepumpe muss meist nur 35 bis 50 % der Heizlast abdecken, um insgesamt mehr als 65 % der Heizenergie bereitzustellen. Die reduzierte Leistung und damit Größe der Wärmepumpe und des PVT-Luft/Sole-Kollektorfelds als alleinige Wärmequelle der Wärmepumpe führt zu moderaten Investitionskosten und einer guten Wirtschaftlichkeit.

Consolar

Seit Mitte 2024 befindet sich die Sanierung eines Mehrfamilienhauses der bauverein AG in Darmstadt gemäß diesem Konzept in Planung Bild 3. Es handelt sich um ein Gebäude (Baujahr 1961, teilsaniert 2016) mit 1000 m2 beheizter Wohnfläche für 16 Wohnungen, das aktuell mit einem 65-kW-Gas-Heizkessel inklusive Trinkwassererwärmung beheizt wird.

Consolar

Der Jahreswärmebedarf der Heizung beträgt 97.600 kWh bei einer Heizkreisvorlauftemperatur von 65 °C. Der Jahreswärmebedarf für die Trinkwassererwärmung beträgt 42.550 kWh. Die Trinkwassererwärmung erfolgt zentral über einen 500-l-Trinkwarmwasserspeicher und Zirkulation. Für die Raumwärme gibt es bisher keinen Pufferspeicher. Für die neue Heizung wurden folgende Komponenten geplant:

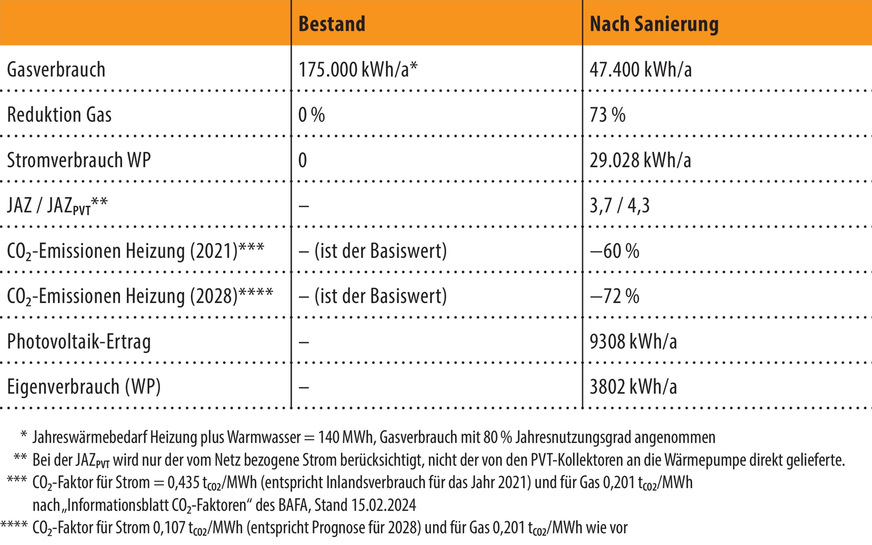

Im Rahmen des dynOpt-San-Projekts wurde das PV-Dachbelegungs- und Statik-Programm SunOptimo für Solink PVT-Wärmepumpen-Kollektoren weiterentwickelt. Hiermit wurden die Dachbelegung und statische Auslegung für das Objekt geplant, siehe Bild 3. Die geplante Anlage wurde in Polysun simuliert und soll mit wenigen Veränderungen so umgesetzt werden. Die Simulationsergebnisse sind in Bild 4 dargestellt.

Consolar

B: Monoenergetische Versorgung mit zentralem PVT-Wärmepumpensystem

Einige kommunale Wohnbaugesellschaften sehen angesichts des Auftrags von Stadt, Land und Bund ihren Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral umzubauen, in der bis dahin verbleibenden Zeit keine finanziellen und personellen Kapazitäten, ein Gebäude zweimal „anzufassen“. Dies gilt insbesondere in Baden-Württemberg, wo bereits bis 2040 Klimaneutralität erreicht sein soll.

Somit streben diese Wohnbaugesellschaften Konzepte an, bei denen sofort auf eine bis 2040 bzw. 2045 klimaneutrale Lösung umgestellt wird, das bedeutet in der Regel entweder ein Umstieg auf Nah- bzw. Fernwärme oder auf eine Wärmepumpe. Dafür werden an der Gebäudehülle meist nur die Maßnahmen umgesetzt, die ohnehin aktuell oder in Kürze anstehen, beispielsweise eine Dachsanierung oder bei Bedarf eine Fassadendämmung, wenn das Gebäude ohnehin neu gestrichen oder verputzt werden muss. Dazu kommen Maßnahmen, die notwendig sind, um einen effizienten Wärmepumpenbetrieb zu ermöglichen, insbesondere der Austausch einzelner Heizkörper und ein Hydraulischer Abgleich – mit dem Ziel, eine Heizkreisvorlauftemperatur von maximal 55 °C im Auslegungspunkt zu erreichen.

In jedem Fall beruht das Standardkonzept B darauf, dass die zentrale Komplettversorgung des Gebäudes mit einer Wärmepumpe mit PVT-Luft/Sole-Kollektoren erfolgt, ohne weiteren ergänzenden Wärmeerzeuger und ohne eine zweite Niedertemperatur-Wärmequelle für die Wärmepumpe Bild 5.

Consolar

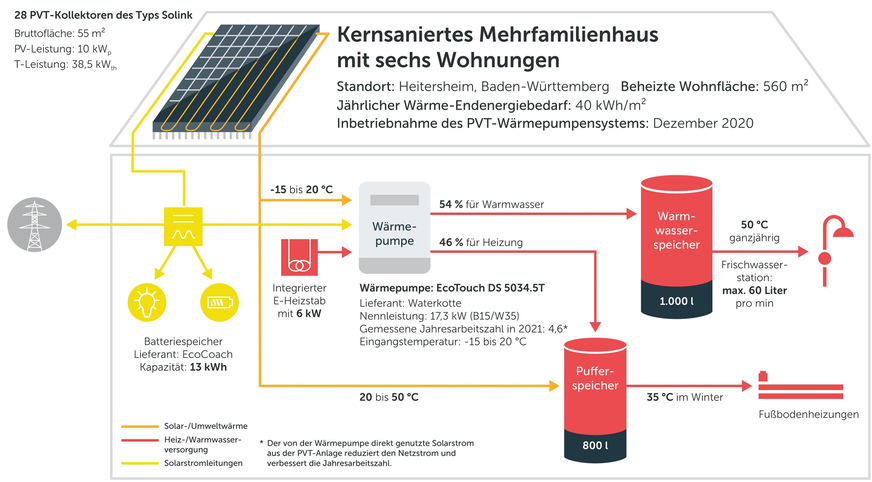

Gemäß diesem Sanierungskonzept wurde im Jahr 2020 ein Mehrfamilienhaus in Heitersheim (Südbaden) energetisch kernsaniert Bild 1. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Mindestmaßnahmen wurde hier eine komplette Sanierung der Gebäudehülle vorgenommen. Im Zusammenspiel mit dem Solink-Wärmepumpensystem gelang es, den Effizienzhaus-40-Standard mit vertretbaren Kosten zu erreichen.

Seit Dezember 2020 versorgt die PVT-Wärmepumpenanlage 6 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 560 m2 mit Strom und Wärme. Insgesamt 28 PVT-Kollektoren versorgen eine 17-kW-Wärmepumpe. Eine zentrale Frischwasserstation übernimmt in Kombination mit einem 1000-l-Speicher die Trinkwarmwasserversorgung des Gebäudes. Die Verteilung erfolgt über ein 4-Leiter-System. Für den Heizkreislauf wurde ein 800-l-Pufferspeicher installiert. Die Beheizung der Wohnungen erfolgt über Fußbodenheizungen, die auch zur Kühlung genutzt werden können.

Im Jahr 2022 wurden im Rahmen des Projekts IntegraTE die Anlagendaten ausgewertet und mit den Simulationsergebnissen verglichen Bild 6. Dabei ergab sich eine weitgebende Übereinstimmung der Jahresarbeitszahl des Monitorings von 3,7 mit der Simulation mit 3,8. Dies ist in Anbetracht des anteilig hohen Warmwasserverbrauchs (54 %) ein sehr gutes Ergebnis. Da keine Monitoringdaten zum PV-Ertrag vorlagen, wurde der PV-Ertrag aus der Simulation entnommen, sodass die JAZPVT mit Berücksichtigung des PV-Stroms, der direkt in die Wärmepumpe eingespeist wird, mit etwa 4,6 bis 4,8 angenommen werden kann.

Consolar

C: Etagenheizungen mit dezentralen Wärmepumpen und PVT-Kollektoren

Bei Etagenheizungen ist der Umbau auf ein zentrales Heizsystem oft aufwendig. Eine Alternative sind dezentrale kleine Sole/Wasser-Wärmepumpen in den einzelnen Wohnungen anstelle der Gastherme. Die Wärmepumpen werden in dem in Bild 7 dargestellten Konzept thermisch über eine Soleleitung, die entweder im nicht mehr benötigten Kamin oder an der Fassade verlegt wird, versorgt. Die Sole wird in einem PVT-Kollektorfeld auf dem Dach oder an der Fassade erwärmt.

Consolar

Seit Mitte 2024 befindet sich die Sanierung eines Mehrfamilienhauses in Frankfurt gemäß diesem Konzept in Planung. Es handelt sich um ein Gebäude Baujahr 1907 mit 770 m2 beheizter Wohnfläche für 6 Wohnungen einer Eigentümergemeinschaft, das aktuell mit Gas-Etagenheizungen (Wohnungsweise) inklusive Trinkwassererwärmung beheizt wird. Der Jahreswärmebedarf Heizung und Warmwasser beträgt 92.200 kWh. Für das Gebäude wurde ein individueller Sanierungsfahrplan erstellt. Neben dem Austausch der Gasthermen werden folgende Maßnahmen empfohlen:

● Dämmung des Daches vor der Montage der PVT-Luft/Sole-Kollektoren

● Dämmung der Kellerdecke

Da beim bisherigen Verbrauchsniveau des Gebäudes und dem Anschluss aller Wohnungen die Dachfläche für die notwendige Kollektorfläche nicht ausreichen würde, wird zusätzlich die Montage der Kollektoren an der Fassade geprüft. Dabei soll nicht die gesamte Fassade, aber gegebenenfalls hinter den Kollektoren, gedämmt werden. Es ist geplant, die Sole-Leitungen ungedämmt an der Fassade zu verlegen.

D: Kalte Nahwärme mit dezentralen WP und netzgekoppelten PVT-Kollektoren

Ist im Rahmen der Sanierung ein Nahwärmenetz geplant, kann vorteilhaft ein kaltes Netz eingesetzt werden, das durch PVT-Luft/Sole-Kollektoren dezentral, zentral oder kombiniert versorgt wird. Bei dezentral auf den einzelnen Gebäuden montierten PVT-Kollektoren erfolgt die Versorgung der Wärmepumpe prioritär durch die PVT-Kollektoren direkt. Überschüsse werden ins Netz eingespeist, Unterdeckung kann durchs Netz ausgeglichen werden Bild 8.

Consolar

In Offenbach an der Queich wurde 2020 ein neues Rathaus gebaut, das mit 200 m2 PVT-Luft/Sole-Kollektoren auf dem Dach und einer 51-kW Sole/Wasser-Wärmepumpe beheizt und gekühlt wird. Von Anfang an war geplant, das Rathaus im zweiten Schritt in ein noch zu errichtendes kaltes Nahwärmenetz zu integrieren, das mittlerweile gebaut worden ist. Aktuell werden die kommunalen Gebäude im Queichtalzentrum angeschlossen (Rathaus, Feuerwehr, KiTa, Freibad, Sporthalle Bestand und Neubau, Vereinsheim Sportplatz und der Neubau der Festhalle. Als Quellen dienen neben der PVT-Anlage auf dem Rathaus drei Grundwasserbrunnen. In den weiteren Ausbaustufen sind Erdwärmesonden vorgesehen. Weiterhin sollen Wohngebäude eines Straßenzugs über das kalte Nahwärmenetz versorgt werden Bild 9.

Im Zuge der Straßensanierung wurden bereits die Rohre des kalten Netzes mitverlegt. Die Gebäude auf der Südseite wurden in den 1970er-Jahren gebaut, auf der Nordseite in den 1990er-Jahren. Die bisherige Versorgung beruht überwiegend auf Erdgas, vereinzelt auf Heizöl. 20 Anlieger haben einen Anschluss auf das Grundstück vorverlegen lassen, als Option auf eine spätere Nutzung. Bei 5 Objekten besteht zurzeit konkretes Interesse an einer zeitnahen Nutzung.

Anders als im Standardkonzept in Bild 8 dargestellt, werden alle Gebäude als reine Abnehmer ohne eigene PVT-Anlage auf dem Dach an das Netz angeschlossen. Besitzer, die ihr Haus anschließen, bauen jeweils selbst eine Wärmepumpe ein. Zunächst wurde untersucht, ob die Wärmepumpe vom Versorger gestellt werden kann. Wegen des hohen Bedarfs an individueller Abstimmung (unterschiedliche Verbräuche wegen Anbauten oder unterschiedlicher Sanierungsgrade) wurde das aber als zu aufwendig verworfen. In der Nachbarschaft zum Rathaus gibt es eine weitere Straße mit interessierten Anliegern. Hier gibt es aber noch keine konkreten Ausbaupläne. Im Zuge weitere Straßensanierungen sollen wieder Rohrleitungen für ein kaltes Netz mitverlegt werden.

Consolar

Konzepte zur Trinkwassererwärmung

Bei zentraler Wärmeversorgung ist die Trinkwassererwärmung insbesondere mit Wärmepumpen ein für die Effizienz und den Energieverbrauch entscheidender Faktor. Die Legionellenprophylaxe erfordert (im Normalfall ohne zusätzliche Maßnahmen) Warmwassertemperaturen am Austritt des Trinkwassererwärmers von mindestens 60 °C. Dies führt zu ungünstigen Betriebspunkten der Wärmepumpe, insbesondere, wenn keine Trennung der Temperaturbereiche für Warmwasser und Heizung vorliegt.

Es wurden für die Sanierung 4 Konzepte zur Trinkwarmwasserversorgung, die eine Wärmeversorgung mit guter Effizienz ermöglichen, als Standard definiert. Je nach Bestandssituation kann eines dieser Konzepte gewählt werden.

1. Vierleitersystem mit zentraler Trinkwassererwärmung über Frischwasserstation

2. Vierleitersystem mit dezentraler Trinkwassererwärmung über Frischwasserstationen

3. Zweileitersystem mit dezentralen Trinkwarmwasserspeichern und zyklischer Nachheizung

4. Zweileitersystem mit dezentralen Frischwasserstationen und nachgeschalteter elektrischer Nachheizung

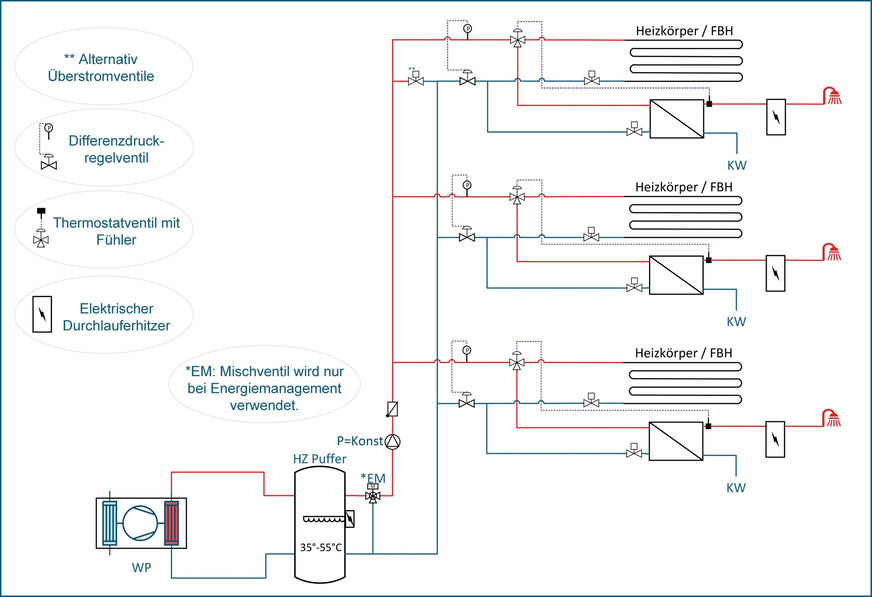

Als Beispiel das Konzept 4 in Bild 10 dargestellt. Der Heizkreis wird gleitend betrieben. Im Winter sind die Temperaturen teilweise so hoch, dass die Warmwassertemperatur am Austritt des Wärmeübertragers auch ohne aktiven Durchlauferhitzer ausreichend hoch ist. Sinkt sie unter den Mindestwert ab, hebt der elektrische Durchlauferhitzer die Temperatur an. Wird die Anlage in Verbindung mit PVT und einem Energiemanagement betrieben, wird der Pufferspeicher im Sommer mit selbst erzeugtem Stromüberschuss von der Wärmepumpe aufgeheizt. Auch dann müssen die elektrischen Durchlauferhitzer nur selten anspringen.

Consolar

Kollektormontage vor dem Dämmen

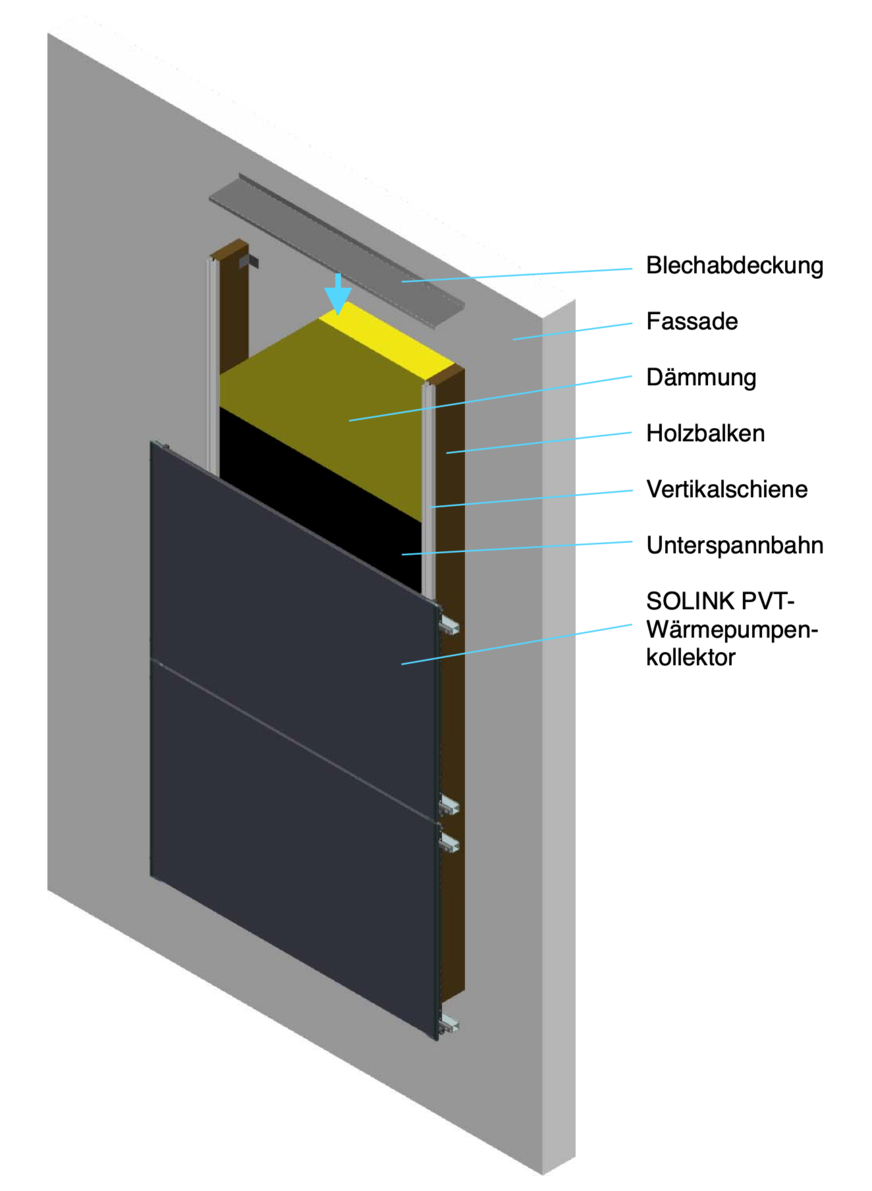

Speziell das Konzept A der zweistufigen Sanierung (Hybridanlage) wirft die Frage auf, wie erreicht werden kann, dass durch die Montage der PVT-Luft/Sole-Kollektoren auf einem ungedämmtem Gebäude die Dämmung der Gebäudehülle im zweiten Schritt nicht verhindert wird. Für diese Anforderung wurde für die Fassadenmontage der Kollektoren das in n dargestellte Konzept entwickelt. Die Montageschienen, werden auf Holzbalken geschraubt, die den für eine spätere Dämmung der restlichen Fassade gewünschten Abstand herstellen.

Der Bereich zwischen den Balken, zu dem nach Montage der Kollektoren kein Zugang mehr besteht, wird gedämmt und durch eine Unterspannbahn sowie ggf. oben durch eine Blechabdeckung vor Feuchtigkeit geschützt. Eine spätere Dämmung der gesamten Fassade kann dann seitlich an die Balken anschließen. Die PVT-Luft/Sole-Kollektoren benötigen auf der Rückseite eine gute Hinterlüftung, eine Integration in die Dämmung ist deshalb nicht möglich.

Ausblick

Consolar

Im nächsten Schritt sollen die beschriebenen Sanierungskonzepte mit ihrer Wirkung auf Energieverbrauch und -kosten, CO2-Emissionen und indikative Sanierungskosten beschrieben und abgebildet werden. In einem digitalen Sanierungsassistent werden dann für ein vorgegebenes Bestandsgebäude unterschiedliche infrage kommende Konzepte simuliert und das geeignetste vorgeschlagen. Neben den vier PVT-Konzepten sollen auch herkömmliche Wärmeversorgungssysteme wie Luft/Wasser-Wärmepumpe mit oder ohne Photovoltaik-Anlage oder der Anschluss an Nah-/Fernwärme berücksichtigt werden. Weiterhin sollen Dämmmaßnahmen abgebildet sein.

Das ausgewählte Konzept kann im Anschluss mit allen dazu hinterlegten Daten konkretisiert und in die digital unterstützte Planung gebracht werden. Dazu gehört das oben erwähnte Planungstool SunOptimo zur Belegungsplanung für die PVT-Kollektoren. Es wird zurzeit daran gearbeitet, auch die Planung und hydraulische Dimensionierung der Rohrleitungen in das Programm zu integrieren. Mit der geplanten Dach- und gegebenenfalls der Fassadenbelegung (Bild 11) und den konkret ausgewählten Komponenten (Kollektortyp, Wärmepumpe und Speicher) soll auch die Anlage simuliert und so der Verbrauch und Erträge sowie die Wirtschaftlichkeit spezifisch ermittelt werden können.

Zur einfachen standardisierten Umsetzung der Konzepte auf der Steuerungs- und Regelungsseite ist ein „lokaler Betriebsmanager“ beim assoziierten Partner enisyst, in Abstimmung mit dem IOSB und Consolar, in der Entwicklung. Die lokale Steuerungs- und Regelungshardware kommuniziert mit dem Cloud-basierten prädiktiven dynOpt-San-Energiemanager, der am IOSB entwickelt wird und setzt die dort ermittelten optimierten Betriebsfahrpläne in Form von Solltemperaturanhebungen um. Er arbeitet herstellerunabhängig und ist mit den am Markt wichtigsten Wärmepumpen, Heizkesseln, Batteriespeichern und Wechselrichtern kompatibel.

Die Kommunikation mit den Wärmeerzeugern erfolgt über eine Modbus-Anbindung. Die von Consolar entwickelte Logik für den Betrieb von Wärmepumpen mit PVT-Luft/Sole-Kollektoren wird integriert. Für die Grundeinstellungen für Heizung und Warmwasser wie Heizkurve, Warmwasser-Solltemperatur, Zeitprogramme gibt es eine identische Oberfläche für alle Wärmeerzeugerfabrikate, was für Hausverwalter ein großer Vorteil ist. Über den Cloud-Energiemanager können die realen Verbrauchs- und Ertragswerte mit den simulierten verglichen und größere Abweichungen angezeigt werden.

Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Wärmepumpe

Literatur

[1] Leibfried, Ulrich; Stork, Hans: Standardisierte Sanierung von Mehrfamilienhäusern mit PVT-Wärmepumpensystemen. Bad Staffelstein: 34. Solarthermie und innovative Wärmesysteme, Mai 2024

[2] DynOpt-San steht für digital unterstützte und modulare Sanierung von Mehrfamilienhäusern in Quartieren mit PVT-PCM-Wärmepumpensystemen und selbstlernendem Energiemanagement. www.dynopt-san.de

Dank

Die Autoren bedanken sich beim BMWK sowie dem Projektträger Jülich, ohne deren Förderung die Arbeiten nicht möglich wären. Weiter geht der Dank an die bauverein AG der Stadt Darmstadt für die gute Zusammenarbeit im ersten beschriebenen Projekt (Hybridanlage) sowie an Dominik Hoffmann und die Energie Südwest für die ebenfalls gute Zusammenarbeit in dem Projekt Offenbach an der Queich und die Zurverfügungstellung der Daten. Ulrich Leibfried, Harshvadan Modi, Aaron Podmore, Andreas Siegemund, Amandine Tupin