Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Die Relevanz von Beurteilungskriterien für Luft/Wasser-Wärmepumpen hat sich in den letzten Jahren geändert. Lag früher unangefochten die Effizienz auf Platz 1, hat sich hier das Angebot der großen Hersteller mittlerweile weitgehend angeglichen.

■ Dadurch rücken insbesondere die Aufstellmöglichkeiten in Verbindung mit dem Kältemittel R290 sowie die Schallemissionen in den Fokus.

■ Insgesamt sechs Kriterien zeigen, was bei der Planung, Beratung und Auswahl auch mit Blick in die Zukunft wichtig ist.

Vaillant

Sind Luft/Wasser-Wärmepumpen die neuen Gas-Brennwertgeräte? Ganz so weit ist der Markt noch nicht, aber diese Wärmepumpen-Technologie entwickelt sich immer mehr zum Standard für Wohngebäude, nicht nur im Neubau, sondern auch im Baubestand. Steht eine Technologie derart im Fokus konzentrieren sich die Hersteller besonders auf ihre Weiterentwicklung. Grund genug, für die wichtigsten Merkmale aktueller Luft/Wasser-Wärmepumpen(technik) eine Bestandsaufnahme vorzunehmen.

Die Bewertung der Hersteller von Wärmepumpen fällt derzeit eindeutig aus: Wärmepumpen haben sich bei den Nutzern voll etabliert und sind als vollwertige Wärmeerzeuger sowohl für den Neubau als auch den Bestand akzeptiert. Und: Wer eine Wärmepumpe nutzt, ist fast durchweg zufrieden damit. Dies zeigt unter anderem eine im Auftrag von Vaillant durchgeführte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey. Sie ergab, dass 87 % der Wärmepumpenbesitzer in Deutschland sehr zufrieden mit ihrer Anlage sind. Über 80 % der befragten Eigenheimbesitzer – sowohl von Neubauten als auch von Bestandsimmobilien – empfehlen die Wärmepumpe weiter.

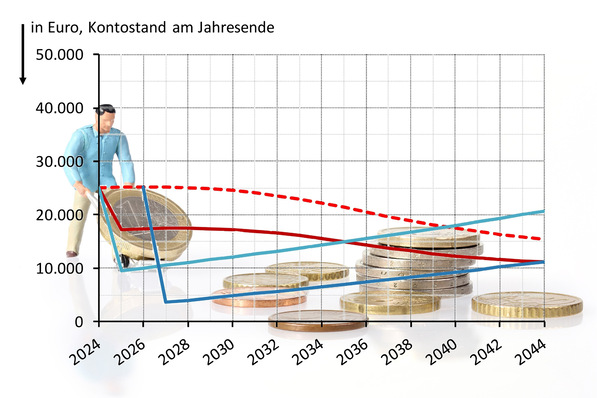

Auch gehen die Hersteller von einer weiteren Markterholung aus, wobei der Markt zuletzt absatzseitig von deutlich größeren Schwankungen als bei der Installationstätigkeit und der endkundenseitigen Nachfrage geprägt war. Zwar können die öffentlichen Diskussionen um die Neufassung / Novellierung / Änderung der heizungstechnischen Anforderungen im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die GEG-Fortschreibung im Rahmen der EU-Gebäuderichtlinie sowie die Wärmewende und die Kommunale Wärmeplanung zu kurzfristigen, auch regional unterschiedlichen Nachfrageschwankungen führen – langfristig jedoch wird der CO2-Emissionshandel bei einer sinkenden Mengen an Zertifikaten mutmaßlich eine spürbare Verteuerung fossiler Energieträger bewirken. Die Nachfrage nach Wärmepumpen im Rahmen der Heizungserneuerung oder eines vorzeitigen Umstiegs wird dadurch wachsen. Prinzipiell ist es sogar so, dass eine akzeptabel steigende CO2-Preiskurve nur realistisch ist, wenn Verkehr und Wärme umfangreich elektrifiziert werden.

Deshalb ist es für anstehende Kundengespräche wichtig, die relevanten Unterscheidungsmerkmale von Wärmepumpen zu kennen sowie sie fachlich beurteilen und Empfehlungen aussprechen zu können. Nachfolgend stehen Luft/Wasser-Wärmepumpen im Vordergrund, da sie den Markt klar dominieren.

Kriterium 1: Split- oder Monoblock-Wärmepumpe?

Vaillant

Der grundsätzliche Unterschied zwischen Split- und Monoblock-Wärmepumpen liegt in der Bauweise und Installation der Geräte. Bei der Monoblock-Wärmepumpe ist quasi die gesamte Wärmepumpen-Technik in der Außeneinheit untergebracht und zur Inneneinheit verlaufen wasserführende Leitungen.

Die Vorteile sind für das SHK-Fachhandwerk der Umgang mit einem hydraulischen System – Kältemittelleitungen müssen nicht verlegt werden und es ist kein Sachkundenachweis für den Umgang mit Kältemitteln und kein Spezialwerkzeug für die Installation erforderlich. Der einzige, denkbare Nachteil: die Gefahr von Frostschäden bei wasserführenden Leitungen durch eine mangelhafte Dämmung. Die Dämmung der Leitungen ist im Gebäudeenergiegesetz genau geregelt. Mit diesen Kriterien und einem bestimmungsgemäßen Betrieb besteht lediglich ein theoretisches Risiko von Frostschäden.

Bei einer Split-Wärmepumpe handelt es sich um ein zweiteiliges System: Außengerät (Verdampfer, Ventilator, Verdichter) und Innengerät (Kondensator, Hydraulik) sind getrennt. Zwischen den Geräten verlaufen Kältemittelleitungen, bei denen kein Risiko von Frostschäden existiert. Zudem sind die Leitungen durch ihren deutlich geringeren Querschnitt flexibel und platzsparend zu verlegen. Damit erschließen Split-Wärmepumpen Anwendungsfälle, die mit einer Monoblock-Wärmepumpe (bisher) nur schwer umsetzbar sind. Aus Sicht des ausführenden Fachbetriebs sind unter anderem die Notwendigkeit zum Sachkundenachweis für den Umgang mit Kältemitteln sowie die Anschaffung von Spezialwerkzeug zu bewerten. Außerdem besteht die theoretische Möglichkeit des Kältemittelverlusts bei Beschädigung der Kältemittelleitungen. Die Fallzahl ist aber sehr gering.

Für Monoblock-Wärmepumpen wird teilweise auch der Begriff Hydrosplit-Wärmepumpe benutzt. Für besondere Anwendungen gibt es zudem Monoblock-Wärmepumpen, die kein klassisches Innengerät benötigen.

„Kaum ein Endkunde wird den Unterschied zwischen einer Split- und einer Monoblock-Wärmepumpe so favorisieren, dass er bewusst das eine oder andere System wünscht“, sagt Dr. Alexander Linder, Leiter Produktmanagement bei Vaillant Deutschland. „Vielmehr wird er sich in erster Linie auf seinen Fachhandwerker verlassen. Auch aufgrund der zumeist höheren Förderung – bei natürlichen Kältemitteln wie Propan (R290) sind es 5 Prozentpunkte zusätzlich – und den höheren Vorlauftemperaturen bei R290-Geräten greifen Fachhandwerker in Deutschland fast ausschließlich zu R290-Monoblock-Wärmepumpen; in Split-Wärmepumpen kommt fast ausschließlich R32 zum Einsatz.“

Split-Wärmepumpen finden meist dann Verwendung, wenn die Bausituation es erfordert – beispielsweise im Reihenhaus mit Dachheizzentrale. Denn hier lassen sich Heizungswasserrohre mit normgerechter Dämmung nicht oder nicht ohne zusätzliche Maßnahmen an der Fassade und unter Dachziegeln zu den bestehenden Verteilleitungen in die Dachheizzentrale führen.

Grundsätzlich haben beide Systeme ihre Berechtigung. Zu beachten ist, dass die wasserführenden Leitungen bei Monoblock-Wärmepumpen bei einer Erneuerung weiterverwendet werden können. Das ist bei Split-Wärmepumpen bei einem Wechsel des Kältemittels kaum möglich. Zwar können diese gespült werden, Rückstände bilden jedoch ein Risiko für die neue Anlage. Zudem wird der einmal gewählte Durchmesser nicht zwangsläufig bei einem anderen Kältemittel passen.

Vaillant

Kriterium 2: Die Aufstellung

Zu einem der wichtigsten Kriterien von Luft/Wasser-Wärmepumpen hat sich mittlerweile die mögliche Aufstellung des Außengerätes entwickelt. Der Grund dafür? In erster Linie dreht es sich hier um den notwendigen Sicherheitsbereich, den das mittlerweile nahezu standardmäßig eingesetzte Kältemittel R290 diktiert. Mit dem Wechsel von zuletzt R32 zu R290 wurden für das brennbare Kältemittel Sicherheitsbereiche definiert, in denen bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen.

Vaillant

R290 ist schwerer als Luft. Dadurch ist es möglich, dass sich im zwar unwahrscheinlichen aber bei technischen Systemen nicht auszuschließenden Fall einer Leckage im Kältekreislauf das brennbare R290 an kritischen Stellen, die unterhalb der Außengeräts liegen, sammeln kann. Dazu gehören beispielsweise Lichtschächte, Gullys und Elektroschächte, Mulden oder Senkungen etc. und Zündquellen.

Kommen dann noch die gängigen Aufstellkriterien hinsichtlich der Schallemissionen unter anderem nach TA Lärm, einzuhaltende Abstände zu Grundstücksgrenzen (landesspezifisch) oder in puncto Kondensatableitung und möglicher Vereisungsgefahr im Winter hinzu, kann das die Aufstellorte so deutlich beschränken, dass es den Umstieg auf eine moderne Wärmepumpe unmöglich macht. Und die Verwendung von Wärmepumpen mit dem Kältemittel R32 wird bald beschränkt: Bei neuen Wärmepumpen bis 12 kW Heizleistung ist R32 aufgrund seine GWP-Werts ab dem 1. Januar 2027 durch Beschränkungen über die F-Gase-Verordnung nicht mehr möglich.

Welche Relevanz und Brisanz diese Fakten zu Restriktionen in der Aufstellung haben, zeigt folgendes Beispiel: „Ein bekannter Energieversorger hat in einer Marketingaktion Wärmepumpen beworben“, berichtet Linder. „Es meldeten sich 3000 Interessenten. Aber schon am Telefon mussten 80 % aller Anfragen wegen Problemen hinsichtlich des Sicherheitsbereichs oder der Schallemissionen abgelehnt werden.“

Vaillant

Umso wichtiger ist es, bei der Auswahl einer Wärmepumpe bereits vorab auf die notwendigen Schutzbereiche zu achten, die laut Gesetz der Hersteller vorgibt. „State oft the art“ ist hier die Flexible Space Function (FSF), mit der der notwendige Schutzbereich von entsprechend ausgerüsteten R290-Wärmepumpen entweder drastisch verkleinert wird oder teilweise sogar ganz entfallen kann. Bei der FSF handelt es sich um eine systemintegrierte (zu aktivierende) Funktion, die durch konstruktive und regelungstechnische Details umgesetzt wird. Im Vergleich zu einem Standard-Schutzbereich von 1 m rund um eine R290-Wärmepumpe reichen beispielsweise bei der arotherm plus von Vaillant mit FSF 50 cm an einer Seitenwand und lediglich 25 cm an der Rückwand. Zur anderen Seitenwand und nach vorne ist kein Schutzbereich mehr erforderlich.

Dadurch können R290-Wärmepumpen mit FSF mit sehr geringen Abständen zu Türen, Kellerfenstern, Lichtschächten etc. nahezu uneingeschränkt am Gebäude platziert werden. Das ermöglicht erstmals den Einsatz von R290-Wärmepumpen auch bei eingeschränkten Aufstellmöglichkeiten auf kleinsten Grundstücken.

Vaillant

Kriterium 3: Schallemissionen

Wie bereits bei Kriterium 2 erwähnt, bilden die Schallemissionen weiterhin eines der wesentlichen Ausschlusskriterien bei der Auswahl und Installation einer Wärmepumpe. Das größte Problem für Fachplaner und Fachhandwerk: Die Vergleichbarkeit von Herstellerangaben ist nur bedingt möglich. Der Grund dafür liegt in Angaben nach unterschiedlichen Maßgaben, Regeln und Bewertungsverfahren. Zwar bieten die Angaben des ErP-Schallpegels eine gewisse Vergleichbarkeit, doch beachtet werden sollte in erster Linie der Max-Schallpegel im Tag- und im Nachtbetrieb im Schallrechner des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP). Wichtig: Genau diese beiden Messpunkte und Angaben haben nach TA Lärm Aussagekraft bei eventuellen Rechtsstreitigkeiten!

Doch warum sollten gerade die Werte des Max-Schallpegels laut BWP statt der ErP-Daten berücksichtigt werden? Noch vor einigen Jahren unterschieden sich beide Angaben nur um maximal 1 oder 2 dB(A). Mittlerweile können jedoch rund 10 dB(A) zwischen den Werten liegen. Der Grund dafür sind – wie so oft bei Messungen zu den Schallemissionen – die Berechnungsgrundlagen. Die ErP-Schallwertmessung beruht noch auf Wärmepumpen mit On-/Off-Verdichtern. Dadurch waren die zugrunde liegenden Werte anders als bei den heutigen Inverter-Verdichtern quasi egal – die Wärmepumpe lief entweder gar nicht oder mit voller Leistung.

Vaillant

Und an welchen konkreten Maßstäben können sich Fachhandwerker in Zahlen orientieren? Bei wieviel dB(A) ist eine Wärmepumpe nun wirklich leise? Ein kleiner Anhaltspunkt: Eine moderne Wärmepumpe sollte im leistungsreduzierten Nachtmodus einen Schalldruckpegel von 27,5 dB(A) in 3 m Abstand problemlos einhalten. Besonders wichtig ist dabei auch, dass keine Tonalität auftritt – also keine störenden Geräusche in bestimmten Frequenzbereichen. Vaillant und andere Hersteller schenken dieser Problematik besondere Aufmerksamkeit und umgehen die unvermeidbaren Eigenfrequenzen durch eine ausgefeilte Regelungstechnik.

Generell lässt sich jedoch kein fixer Wert in dB(A) definieren und damit keine allgemein gültige Antwort geben, sondern es geht um die Einhaltung der Werte gemäß TA Lärm und Lärmschutz-Richtlinie (LRI). Die Krux dabei: Die Vorschriften zu Schallemissionen werden darüber hinaus auf regionaler bzw. lokaler Ebene fixiert. Und so gelten in Kommune X die Vorschriften der TA Lärm minus 3 dB(A) und in Kommune Y die Vorschriften der TA Lärm minus 6 dB(A). Deswegen ist es für jeden Fachplaner und Fachhandwerker eine Pflicht, sich über die jeweiligen Vorschriften im Installationsgebiet genau zu informieren und sie periodisch auf Veränderungen zu überprüfen.

Zudem gilt bei der Heizungsförderung über die BEG EM nach Abschnitt 3.4.5 Geräuschemissionen: „Luft/Wasser-Wärmepumpen werden nur dann gefördert, wenn die Geräuschemissionen des Außengeräts zumindest 5 dB niedriger liegen als die Geräuschemissionsgrenzwerte für Wärmepumpen in der Europäischen Durchführungsverordnung Nr. 813/2013 (Ökodesign-Verordnung) in der Fassung vom 2. August 2013. Ab 1. Januar 2026 werden Luft/Wasser-Wärmepumpen nur dann gefördert, wenn die Geräuschemissionen des Außengeräts zumindest 10 dB niedriger liegen als die Geräuschemissionsgrenzwerte für Wärmepumpen in der Europäischen Durchführungsverordnung Nr. 813/2013 (Ökodesign-Verordnung) in der Fassung vom 2. August 2013.“

Kriterium 4: Effizienzwerte und Leistungsdaten

Vaillant

Auch hinsichtlich der Effizienz gibt es unterschiedliche Maßzahlen, die ein Bild zeichnen können, das nicht der Realität in der Praxis entspricht. Hier seien nur die Kennzahlen COP (Coefficient of performance), SCOP (Seasonal coefficient of performance), JAZ (Jahresarbeitszahl) und ηs (ETAs) genannt. Um hier den Rahmen nicht zu sprengen, wird nicht auf die Unterschiede eingegangen. Vielmehr soll die „jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz“ ETAs in den Mittelpunkt des Interesses für Effizienzangaben gerückt werden. Dieser Wert ist die Grundlage für das EU-Energieeffizienzlabel nach ErP, die Grundlage der Förderfähigkeit, die Vorlage für Untersuchungen der Stiftung Warentest und die Basis für einen Vergleich unterschiedlicher Heiztechnologien. Bei Wärmepumpen gilt die Beziehung: ηs = SCOP / 2,5 × 100 %. Sie basiert auf der Festlegung, dass der Primärenergiefaktor für Strom in Europa bei 2,5 liegt.

Generell gilt bei der Entwicklung von Wärmepumpen, dass sich die Effizienz, Schallemissionen und Abmessungen in einem Dreieck bewegen, in dem die Veränderung für einen der Werte direkte Auswirkungen auf die anderen Werte hat. Das bedeutet beispielsweise, dass eine Wärmepumpe, die effizienter ausgelegt wird, zwangsläufig lauter oder größer werden muss. Hersteller müssen also ein optimales Gleichgewicht zwischen diesen Parametern für ihre Wärmepumpen in den jeweiligen Marktsegmenten und eventuell zu erreichenden Förderkriterien finden. Dies ist den großen Marktteilnehmern mit Blick auf die Effizienz offensichtlich gut gelungen, denn die Werte unterscheiden sich in der Regel nur marginal.

Insofern hat sich die Bedeutung der Effizienz einer Wärmepumpe tendenziell verringert. Entscheidend sind Faktoren wie die Aufstellbarkeit und die Schallemissionen geworden. Linder bringt es so auf den Punkt: „Was nutzt das letzte Zehntel an einer höheren Effizienz im Vergleich zu anderen Wärmepumpen, wenn eine Aufstellung aufgrund des großen Schutzbereichs oder eines zu hohen Schallleistungspegels nicht machbar ist.“

Kriterium 5: Regelung und Energiemanagement

Vaillant

Hinsichtlich der Regelung einer Luft/Wasser-Wärmepumpe sind die Vorgaben prinzipiell klar: Nicht nur die Wärmepumpe an sich sollte möglichst effizient betrieben werden, sondern sie sollte sich gleichzeitig intelligent in das gesamte Energiemanagement eines Gebäudes einbinden lassen. An erster Stelle stehen hier die Eigennutzung von Photovoltaik-Strom und die Verwendung bevorrateter Energie aus einem Batteriespeicher.

Einfluss hat aber nicht nur die Technik an sich: Eine entscheidende Rolle für die tatsächliche Effizienz haben auch die Installation, die Inbetriebnahme und objektspezifische Einstellungen sowie die davon eventuell abweichende Nutzung. Deshalb bieten unter anderem Heiztechnikhersteller umfassende digitale Services an, die über die eigentlichen Regelungsaufgaben weit hinausgehen. Bei Vaillant analysiert beispielsweise „Optimierungplus“ fortlaufend die Betriebsparameter des Heizsystems und passt diese individuell auf die jeweilige Immobilie und das Nutzerverhalten an. Dadurch lassen sich Energiekosten erfahrungsgemäß um bis zu 15 % senken.

Das smarte, cloudbasierte Energiemanagement „Energieplus“ wiederum sorgt dafür, dass die Wärmepumpe vorausschauend selbst erzeugten Photovoltaik-Strom nutzt. Bei der Verwendung eines dynamischen Stromtarifs verlagert Energieplus beispielsweise die Trinkwassererwärmung so weit möglich in die Zeiten mit den niedrigsten Börsenstrompreisen.

Erwartet wird beim Umstieg auf eine Wärmepumpe auch die Bedienung per App. Hier kann ein Blick in die Bewertungen in einschlägigen App-Stores hilfreich sein. Grundsätzlich sollte die mobile Bedienung aber nicht nur eine Steuerung der Wärmepumpe bieten, sondern auch die Energieverbräuche in Echtzeit und aufgezeichnet veranschaulichen. Das kann sich positiv auf den Energieverbrauch auswirken und es können gegebenenfalls vorhandene Einsparpotenziale identifiziert werden.

Vaillant

Kriterium 6: Randfaktoren

Ohne Frage spielen zahlreiche weitere Faktoren in der Beurteilung einer Luft/Wasser-Wärmepumpe eine wichtige Rolle. Jedoch runden sie angesichts der Dominanz der ersten fünf Kriterien oftmals lediglich den bereits entstandenen Eindruck ab – oder geben bei einem ausgeglichenen Spitzenfeld den Ausschlag. Ein wichtiges Merkmal ist die kostenfreie fünfjährige Garantie. Diese kann bei großen Heiztechnik-Herstellern oftmals sogar auf zehn Jahre verlängert werden – auch wenn dies kostenpflichtig ist, ist es ein echtes Qualitätsmerkmal.

Ferner lohnt sich der Blick auf die „Serienausstattung“. Denn die später in der Regel ohnehin benötigte und gewünschte Ausrüstung kann als Sonderzubehör oder mit handwerklichem Montageaufwand ordentlich ins Geld gehen. Dazu zählen beispielsweise Absperrventile für die Wartung, die Kaltwasser-Sicherheitsgruppe, ein Internet-Gateway, ein schon in der Inneneinheit integrierter Magnetitabscheider etc.

Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Wärmepumpe