Thorsten Schier – stock.adobe.com

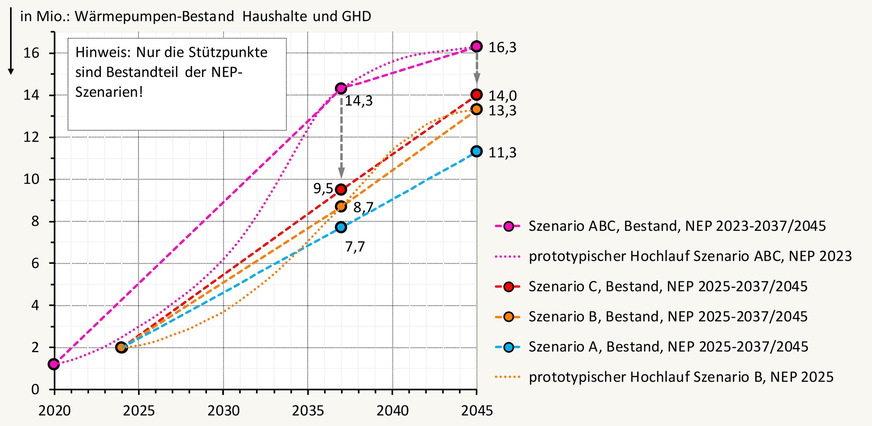

Die Szenariorahmen Strom für die kommenden Netzentwicklungspläne 2025-2037/2045 gehen von einem deutlich langsamer steigenden und insgesamt geringeren Wärmepumpen-Bestand als bisher aus.

Der zuletzt unter den energiepolitischen Planzielen gebliebene Wärmepumpenhochlauf wirkt sich nun auch auf die Netzentwicklungsplanung aus: In den von der Bundesnetzagentur am 30. April 2025 genehmigten Szenariorahmen Strom und den Szenariorahmen Gas/Wasserstoff für die kommenden Netzentwicklungspläne 2025-2037/2045 fallen beim Wärmepumpen-Bestand alle drei Strom-Szenarien in den Jahren 2037 und 2045 erheblich hinter den vor zwei Jahren genehmigten Szenariorahmen Strom 2023-2037/2045 zurück.

Die aufeinander abgestimmten Szenariorahmen bilden die Grundlage für die weitere Planung des Stromübertragungsnetzes sowie des Gasfernleitungs- und Wasserstofftransportnetzes (die Netzentwicklungspläne NEP). Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur: „Die Szenariorahmen ermöglichen einen gesamtheitlichen Ausblick auf die bedeutsamen Energieinfrastrukturen Deutschlands. Die gewählte Bandbreite der Szenarien erlaubt es uns, in der Netzentwicklungsplanung auch die Auswirkungen verschiedener energiepolitischer Entscheidungen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Energiesystem in Deutschland zu berücksichtigen.“

Weiter Infos: www.bundesnetzagentur.de/netzentwicklungsplanung

Genehmigung Szenariorahmen Strom 2025-2037/2045

Zuvor hat die Bundesnetzagentur die von den Stromübertragungs- bzw. Gasfernleitungsnetzbetreibern im Sommer 2024 vorgelegten Entwürfe der Szenariorahmen konsultiert und unter Berücksichtigung der energiewirtschaftlichen Ziele und im Sinne gemeinsamer Grundannahmen geprüft. Beide Szenariorahmen betrachten für die Jahre 2037 und 2045 jeweils drei Szenarien (siehe Info-Kasten, im Szenariorahmen Gas/Wasserstoff bezieht sich ein zusätzliches Szenario auf das Jahr 2030 als Stützjahr auf dem Weg hin zum Erdgasausstieg).

Annahmen für WP-Bestand 2037 und 2045 deutlich verringert

Der Szenariorahmen Strom unterscheidet sich in den Szenarien hinsichtlich der Dynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien und des Verbrauchs. Diese Unterschiede sind über die Szenarien nun deutlicher ausgeprägter als im zurückliegenden Prozess, der zudem den Wärmepumpen-Bestand in den Jahren 2037 und 2045 nicht differenzierte.

Die Szenarien C 2037 und C 2045 bilden dabei den ambitioniertesten Umbau des Energiesystems ab. Hierzu gehöre die „größtmögliche Elektrifizierung über alle Sektoren“. Dennoch ist für 2037 nur noch ein Bestand von 9,5 Mio. Wärmepumpen in Haushalten sowie im Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) hinterlegt, für das Jahr 2045 sind es 14,0 Mio. Wärmepumpen. Die jetzt überholten Szenarien gingen für 2037 von 14,3 Mio. Wärmepumpen und für 2045 von 16,3 Mio. Wärmepumpen aus.

JV

In der Grafik sind die Stützpunkte für die drei 2025-2037/2045-Szenarien und das vorherige bei Wärmepumpen einheitliche 2023-2037/2045-Szenario eingetragen. Die lineare (beim Zubau also wachstumslose!) Verbindung der Stützpunkte entspricht nicht einem in den Szenarien hinterlegten Zubaupfad. Vielmehr soll im Kontrast zu den zwei prototypisch eingetragenen Hochlaufkurven (zunächst mit ansteigend wachsendem Absatz) transparent werden, dass ein linearer Hochlauf zwischen den Stützpunkten eher unwahrscheinlich ist und sich der Bestand viel dynamischer entwickeln wird.

Gleichzeitig ist erkennbar, dass die 2025-2037/2045-Szenarin bei einem linearen Zubau bis 2037 mit einer Erhöhung des Bestands zwischen 438.000 und 577.000 Wärmepumpen pro Jahr aufgrund des höher einzuschätzenden Ersatzbedarfs dauerhaft eine Erneuerung von Brennstoffheizungen bedingen würde, nach 2037 sogar zunehmend.

Hinweis: Sofern es künftig keine Ablösung durch andere Systeme gibt, gewinnt Anfang der 2040er-Jahre die Ersatzbeschaffung „WP gegen WP“ zunehmend an Bedeutung, sodass sich der Wärmepumpenabsatz dann schnell von der sich zeitgleich abflachenden Erhöhung des Bestands entfernt.

Der von den Übertragungsnetzbetreibern im Juni 2024 eingereichte Entwurf sah eine größere Varianz bei den Stützpunkten für Haushalte und GHD addiert und im Szenario C 2045 einen deutlich höheren Wärmepumpenbestand als nun im Szenariorahmen genehmigt vor:

2037 (ÜNB-Entwurf)

Szenario A: 6,8 Mio. Wärmepumpen

Szenario B: 10,8 Mio. Wärmepumpen

Szenario C: 12,6 Mio. Wärmepumpen

2045 (ÜNB-Entwurf)

Szenario A: 10,4 Mio. Wärmepumpen

Szenario B: 15,4 Mio. Wärmepumpen

Szenario C: 18,0 Mio. Wärmepumpen

Nur bei 18,0 Mio. Wärmepumpen in 2045 träfe die in der Genehmigung gewählte Beschreibung für das Szenario C „größtmögliche Elektrifizierung“ faktisch zu. ■

Quelle: BNetzA / jv

A-Szenarien

In den Szenarien A 2037 und A 2045 wird ein deutlicher geringerer Stromverbrauch angenommen als in den anderen Szenarien. In den A-Szenarien wird verhältnismäßig viel Wasserstoff genutzt. Aufgrund des verzögerten Ausbaus, gibt es noch nicht genug erneuerbaren Strom in Deutschland. Das bremst den Ausbau der heimischen Elektrolysekapazität weshalb Deutschland viel Wasserstoff importieren muss. In Szenario A kann CCS in Kraftwerken zur Dekarbonisierung beitragen. Der Stromverbrauch wird flexibler, aber nicht so stark wie in den anderen Szenarien. Der Verkehrssektor und Wärmeerzeugung werden hauptsächlich durch Strom dekarbonisiert. Wasserstoff kommt jedoch ebenfalls zum Einsatz.

B-Szenarien

Die Szenarien B 2037 und B 2045 stimmen weitestgehend mit dem Szenario 2 des Szenariorahmens Gas/Wasserstoff überein. Dabei sind die Entwicklungspfade und die Annahmen zu den unterschiedlichen Sektoren aufeinander abgestimmt. Das Szenario ist größtenteils deckungsgleich mit der Systementwicklungsstrategie. Die direkte Elektrifizierung ist dabei der wichtigste Schritt für die Transformation. Es wird davon ausgegangen, dass das Energiesystem effizient umgebaut wird. Der Stromverbrauch steigt jedoch in allen Bereichen durch die umfassende Elektrifizierung. In diesem Szenario wird der durch Gesetze festgelegte Ausbaupfad der erneuerbaren Energien genau eingehalten.

C-Szenarien

Die Szenarien C 2037 und C 2045 bilden den ambitioniertesten Umbau des Energiesystems ab. Hierzu gehören die größtmögliche Elektrifizierung über alle Sektoren und zusätzlich ein starker Ausbau der heimischen Elektrolysekapazität. Dadurch wird in diesem Szenario der geringste Wasserstoffimport angenommen und die höchste Energiesouveränität erreicht. Der Stromverbrauch ist in diesen beiden Szenarien am höchsten von allen. Im Vergleich zu den B-Szenarien steigt der Stromverbrauch in allen Sektoren, mit Ausnahme der Elektrolyse, jedoch nur langsam an. Auch wird im Szenariopfad C die höchste Flexibilisierung des Stromverbrauchs und eine zusätzliche Netzorientierung der flexiblen Verbraucher angenommen. Erneuerbare Energien werden am stärksten ausgebaut und die gesetzlichen Ziele teilweise sogar leicht übertroffen.