König

Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Beim Umbau des denkmalgeschützten Fabrikgebäudes Carderie zu einem Bürogebäude standen auch ein minimaler Energieeinsatz und die Nutzung von Regenwasser im Fokus.

■ In dem dreigeschossigen Gebäude wird als Energieträger nur Strom verwendet. Der gesamte Strombedarf wird inklusive dem Betriebsstrom für die Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen bilanziell über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach erzeugt. Als Wärmequelle fungieren Erdwärmesonden unter dem Gebäude.

■ Niederschläge von der Dachfläche werden in unterirdischen Betonbehältern gefiltert und gesammelt. Über eine Regenwasserzentrale und ein separates Leitungsnetz werden alle WCs im Gebäude mit Betriebswasser gespült.

Ein denkmalgeschütztes Industriegebäude in Wangen/Allgäu wird von einem privaten Investor erworben und trotz Auflagen des Denkmalschutzes sowie Lieferengpässen während der Pandemie zu einem Vorzeige-Projekt umgebaut.

Regenerativ hoch drei könnte die mathematische Formel gewesen sein, nach der die Haustechnik konzipiert wurde. Das Ergebnis der Rechnung:

● Regenwasser vom Dach versorgt die WC-Spülung,

● Photovoltaik die Elektroinstallation und

● Geothermie den Wärme- und Kühlbedarf.

Und die Freiberufler und Gewerbebetriebe profitieren als Mieter von den langfristig stabilen Nebenkosten bei Wasser, Strom und Wärme. Denn bei diesen im Haus generierten Ressourcen wird es keine Marktpreisschwankungen oder Engpässe geben. Zudem spielt die CO2-Bepreisung von Brennstoffen keine Rolle. Eine solche langfristige Stabilität bietet Versorgungssicherheit.

König

Pionierleistungen mit Wasserkraft

„Die Energie ist da. Nutzen wir sie mit Respekt vor der Natur, zum Schutz des Erdklimas. Und Wasser liefert uns der Regen, insbesondere für die Toilettenspülung. Dafür Trinkwasser zu nehmen, wäre ein Frevel.“ So lautet das Motto der Bauherrschaft. Dr. Tobias Polifke hat mit der „Carderie“ eines der Fabrikgebäude erworben, für die die Stadt Wangen im Allgäu Investoren gesucht hatte, um den denkmalgeschützten Industrie-Ruinen einer ehemaligen Baumwollspinnerei und -weberei neues Leben einzuhauchen.

König

Gegründet hatte ein Schweizer Fabrikant die ERBA Baumwollindustrie AG im Jahr 1863 im Südwesten der Stadt Wangen, weil hier am Argen-Kanal ein Wasserkraftwerk für den hohen Energiebedarf der Spinnerei- und Kardiermaschinen und der mechanischen Webstühle realisierbar war. Bis zu 1100 Menschen waren in der besten Zeit dort beschäftigt. Doch 1992 war Schluss, ausgerechnet die Energiekosten waren das größte Problem, da zu jener Zeit Strom aus dem Netz und Heizöl die hauptsächlichen Energieträger waren.

Ab 2010 war die Stadt Wangen im Besitz der Liegenschaft und des Wasserkraftwerks. Mit öffentlichen Fördermitteln gelang es Zug um Zug, das Konzept eines neuen Stadtteils Wirklichkeit werden zu lassen. Gewerbe, Wohnen und Kultur sind gleichermaßen präsent und profitieren von einem Ambiente, entstanden durch behutsame Transformation der Industriearchitektur. Als Bindeglied zur historischen Altstadt entstand der Argen-Park. Mit einer von langer Hand geplanten Landesgartenschau (LGS) wurde dieses Vorhaben gekrönt und das Ergebnis im Jahr 2024 einen Sommer lang gefeiert.

Lokale Wasser- und Energieressourcen

Die gerade fertiggestellte Carderie hat in dieser Zeit ihren Vorplatz für eine Veranstaltungsbühne sowie einen Teil ihres Erdgeschosses für die LGS-Verwaltung zur Verfügung gestellt. Dauerhaft erhalten bleiben die in die Fassade integrierten Fledermauskästen, ein Beitrag der Bauherrschaft zum Naturschutz. Schließlich soll dieses Gebäude im neuen Stadtteil ein ökologisches Vorzeigeprojekt des naturnahen Städtebaus sein.

Die 1909 gebaute und 1913 erweiterte Carderie fasziniert durch ihre denkmalgeschützten Fassaden, getragen von massiven Außenwänden. Mit einem rechteckigen Grundriss verfügt sie über ein Untergeschoss, ein Erd- und zwei Obergeschosse. Das innere Tragwerk aus Stahl musste erneuert werden, auch die Zwischendecken und das Dach. Damit ergaben sich neue Möglichkeiten zur Anpassung an eine Nutzungsqualität der Zukunft sowie für Erschließung und Haustechnik. Geplant wurde die HLS-Haustechnik von Solares Bauen aus Freiburg. Die Planung und Ausführung der Wärmepumpen sowie die Technische Bauleitung für die Haustechnik verantwortete Josef Harrer Kältetechnik aus Wangen.

Als Vorzeigeprojekt im Sinne der Ökologie glänzt das renovierte Gebäude heute durch seinen Umgang mit Wasser und regenerativer Energie, vor Ort gesammelt bzw. erzeugt. Das Wasser zum Spülen der Toiletten wird über die Dachentwässerung gewonnen, zwischengespeichert in einem unterirdischen Regenspeicher. Für die Wärme im ganzen Haus, bei Bedarf auch für die Kühlung im Sommer, sorgen Erdwärmesonden unter dem Gebäude in Kombination mit Wärmepumpen im Keller. Und der elektrische Strom zur Verteilung der Spül-, Wärme- und Kühl-Flüssigkeiten per Pumpentechnik stammt von den Photovoltaik-Modulen auf dem Dach. Darüber hinaus kann auch die sonstige Elektro-Installation im Haus bilanziell damit versorgt werden – und rechnerisch bleibt ein Überschuss zur Einspeisung ins öffentliche Stromnetz.

König

Initiative zur Regenwassernutzung

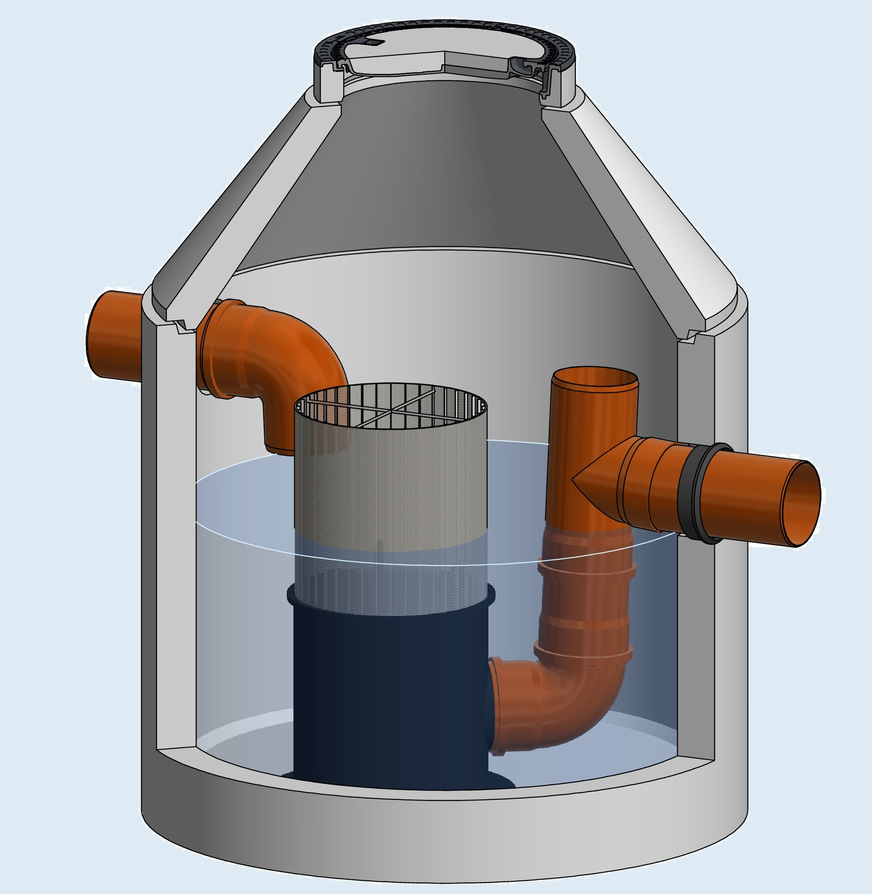

Zu allen 40 Toiletten im Haus wird über ein vom Trinkwassernetz unabhängiges zweites Leitungsnetz Regenwasser geführt. Es stammt von der ca. 1600 m2 großen Sammelfläche auf dem Dach. Im Zulauf zum Regenspeicher werden Stoffe, die größer als 0,6 mm sind, in einem unterirdischen Filterschacht zurückgehalten [1]. So gereinigt füllt der Niederschlag allmählich den Speicher. Eine weitergehende Aufbereitung des Wassers ist nicht erforderlich.

„Die kühlen und dunklen Behälter unter dem Vorplatz der Carderie bieten optimale Lagerbedingungen“, erklärt Thorsten Zahn, technischer Verkaufsberater des Herstellers Mall. Dort sind neben dem Filterschacht fünf miteinander verbundene Betonspeicher mit je 5,6 m3 Fassungsvermögen eingegraben. Die Mehrbehälteranlage fasst insgesamt 28 m3. Da die Behälterabdeckungen der Klasse D 400 entsprechen, ist die Speicheranlage hoch belastbar, auch durch Lkw und Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge, und der Vorplatz vielseitig nutzbar.

König

Bei maximalem Füllstand und weiter anhaltendem Regen geht der Überlauf gedrosselt in den öffentlichen Kanal. Versickerung war an diesem Ort leider nicht möglich. Die Speichergröße mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis kann durch eine Online-Berechnung ermittelt werden [2]. Die Regenzentrale im Technikraum des Untergeschosses bekommt das gefilterte Regenwasser, im Fachjargon: Betriebswasser, nach Bedarf von einer Unterwassermotorpumpe aus dem tiefergelegenen Speicher automatisch in ihren Vorlagebehälter.

Wird ein WC irgendwo im verzweigten Verteilnetz gespült, sinkt in der Regenwasserleitung der Druck, auf den der Drucksensor in der Regenzentrale reagiert. Wird ein Grenzwert unterschritten, fördert eine der beiden Kreiselpumpen im Wechselbetrieb aus dem Vorlagebehälter der Regenzentrale so lange Wasser nach, bis der voreingestellte Solldruck im Leitungssystem wieder aufgebaut ist. Bei Spitzenbedarf können beide Kreiselpumpen gleichzeitig laufen. Ist der Regenspeicher leer, öffnet im Vorlagebehälter der Regenzentrale ein Magnetventil mit „Freiem Auslauf“ und lässt periodisch kleine Mengen Trinkwasser zulaufen, bis die im Regenspeicher eingebaute Wasserstandsonde wieder ausreichend Vorrat anzeigt. Das ist Stand der Technik [3, 4].

König

Kompromiss bei der Geothermie

Die zur Verfügung stehende Grundfläche des Gebäudes mit 1850 m2 wurde komplett ausgenutzt für 25 Erdsonden mit einem horizontalen Abstand von ca. 8 m. Die denkmalgeschützten Fassaden waren gesichert, die zu erneuernden Decken und der Boden des Untergeschosses waren entfernt worden. Doch während der Bauzeit gab es 2020/21 Lieferschwierigkeiten bei Rohren für die an diesem Ort genehmigungsfähige Bohrtiefe von 999 m. In dieser Tiefe wäre eine Quellentemperatur von 37…45 °C zu erwarten gewesen.

Doch das Warten auf die dafür notwendigen Rohre hätte die gesamte Baumaßnahme auf unbestimmte Zeit verzögert. So wurde beschlossen, mit dem verfügbaren Material auf lediglich 240 m Teufe mit einer Quellentemperatur von 17 °C zu gehen. Nachteil: Der COP der Heiztechnik sank damit rechnerisch von 100 (reiner Solepumpenbetrieb ohne zusätzliche Wärmepumpen) auf 7,5…9,5. Das heißt, im Winter benötigt die Wärmepumpe für 7,5 kW Heizleistung 1 kWh/h Strom, um Wärme mit ausreichender Temperatur für die Fußbodenheizung bereitzustellen. Im Sommer liefert die Anlage im Kühlmodus mit einer elektrischen Leistungsaufnahme von 1 kW als Antriebsenergie eine Kälteleistung von 9,5 kW.

Carderie KG

Dennoch wird de facto die Qualität eines fast autarken Hauses mit Energie-Überschuss erreicht. Das ist vor allem der optimierten Betriebsweise mit zwei Wärmepumpen-Anlagen und einer Fußbodenheizung unter 6 cm Estrichbeton mit niedriger Vorlauftemperatur von 25…30 °C zu verdanken. Daneben stehen zwei weitere Wärmepumpen-Anlagen für den Sommerbetrieb zur Kühlung bereit. Wärmeverluste in der Heizzentrale werden durch eine überdurchschnittliche Dämmung der Leitungen minimiert. Außerdem helfen vier 1000-l-Pufferspeicher, die Schaltzyklen zu strecken. Sie dienen gleichzeitig als hydraulische Weiche. Mit der überschüssigen Wärme aus dem Kühlprozess im Sommer wird das Untergeschoss ganzjährig auf eine Innenraumtemperatur von ca. 16…18 °C beheizt, um Schimmelbildung zu vermeiden.

„Zur Betriebssicherheit trägt bei, dass die Wärmepumpen aus einzelnen Modulen zusammengesetzt sind, deren Komponenten nach Bedarf bei laufendem Betrieb ausgetauscht werden können“, berichtet Josef Harrer. Er hatte diese Idee und zeichnet auch verantwortlich für das zuverlässige Zusammenspiel des gesamten Strom- und Wärmekonzepts. Eine etwaige Störung wird an ihn übermittelt, denn nach der Projektierung, Planung und Lieferung wurde er auch mit der Wartung der Wärmepumpen-Technik beauftragt.

Bei der Produktauswahl hatte er darauf geachtet, dass jede Komponente die höchste am Markt verfügbare Energieeffizienz bietet, um den maximal erzielbaren COP zu erreichen. Jeder der 16 Wärmepumpen-Kompressoren erzeugt ca. 30…32 kW an Heiz- oder Kühlleistung bei einer Antriebsleistung von 3,4…4,0 kW. Durch 16 anstelle der benötigten 14 Verdichter wurde ein redundantes System geschaffen, trotz einer zu erwartenden Laufzeit von ca. 100.000 Volllastbetriebsstunden eines Wärmepumpen-Verdichters. Rechnerisch wären dadurch 50…60 Jahre als Lebenszyklus erreichbar.

Carderie KG

Eigener Strom im Überschuss

Mall

Ähnlich wie vor 120 Jahren wird die Energie für das Gebäude direkt am Standort und regenerativ erzeugt – damals mit Wasserkraft, heute mit Geothermie und Photovoltaik. Das alte Wasserkraftwerk wurde von den Stadtwerken Wangen ertüchtigt. Es unterstützt seit 2020 das lokale Stromnetz. Auf dem Flachdach des Carderie-Gebäudes sind 650 m2 Photovoltaik-Module (PV) mit einer Leistung von 134,99 kWp installiert. Strombedarf besteht für Beleuchtung und Geräte der verschiedenen Mieter im Gebäude sowie für die Allgemeinbeleuchtung und die Haustechnik inklusive der Geothermie-Wärmepumpen und der Lüftungsanlage.

Bei Überkapazität, beispielsweise im Hochsommer, wird in das Netz des regionalen Verteilnetzbetreibers Netze BW eingespeist und im Winter bei länger anhaltendem Nebel und Bewölkung wird Strom aus dem Netz bezogen. Langfristig wird eine Kooperation dazu mit der Stadt Wangen angestrebt, um mit überschüssiger Heiz-, Kälte-, und PV-Leistung den lokalen Anbieter zu unterstützen.

Der Strombedarf des Gebäudes beträgt rechnerisch 40.000…60.000 kWh/a für Heizung, Kühlung und Lüftung, zuzüglich 40.000…60.000 kWh/a für den Bedarf der Mieter. Die Strombilanz eines gesamten Jahres weist damit einen Überschuss von 20.000…60.000 kWh/a der Photovoltaik-Anlage aus, die einen Ertrag von ca. 140.000 kWh/a liefert. Dadurch wird das Gebäude zu einem Haus der Zukunft, mit einem unter Denkmalschutz-Bedingungen minimalen Energiebedarf bei einem hohen Grad an Autarkie – ohne Marktpreisschwankungen oder Lieferengpässe. Und ohne neue Flächen aus der Natur zu entnehmen, da es im Bestand saniert wurde.

Kommunale Wassergebühren am Beispiel des Carderie-Gebäudes

Trinkwassergebühr: Entfällt für das zur Toilettenspülung genutzte Regenwasser.

Abwassergebühr: Wird für das zur Toilettenspülung genutzte Regenwasser fällig, berechnet nach Regenwasser-Zähler (installiert im Technikraum druckseitig nach der Regenzentrale) – jedoch abzüglich der Trinkwassermenge, die mit einem weiteren Zähler in die Regenzentrale bei leerem Regenspeicher eingespeist wurde, da diese Menge bereits über den Hausanschluss-Trinkwasserzähler gemessen und mit Abwassergebühr belegt wird.

Niederschlagsgebühr: Gemäß Abwassersatzung der Großen Kreisstadt Wangen im Allgäu, § 40 (4) b, fällig von der Regenwassersammelfläche auf dem Dach abzüglich pauschal 80 m2, da das Fassungsvermögen des Speichers größer als 2000 l ist.

Literatur

[1] Regenwasserbewirtschaftung und Niederschlagswasserbehandlung, Planer-Handbuch. Donaueschingen: Mall GmbH, Download auf: www.mall.info

[2] Mall-Bemessungs-Software MBS-Online. Donaueschingen: Mall GmbH, Download auf www.mall.info

[3] DIN EN 16941-1 Vor-Ort Anlagen für Nicht-Trinkwasser – Teil 1: Anlagen für die Verwendung von Regenwasser; Deutsche Fassung EN 16941-1:2024. Berlin: DIN Media, Mai 2024

[4] DIN 1989-100 Regenwassernutzungsanlagen – Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 16941-1. Berlin: DIN Media, Juli 2022