Anlagentechnische Komponenten werden immer leistungsfähiger. Wärmeerzeuger liefern heute neben Wärme Informationen über Betriebszustand, Effizienz, notwendige Wartungen, Volumenströme und Temperaturen. Die Informationsdichte des Gebäudemanagements steigt und Digitalisierung hält zusammen mit Künstlicher Intelligenz (KI) Einzug. Diese Entwicklung wird zusätzlich durch Verordnungen befeuert. Gebäude werden smart, aber was bedeutet das und worauf müssen sich Fachplaner einstellen? Antworten auf diese Fragen geben Martin Hardenfels, Head of System Sales Building Technology bei Wago, und Michael Dittel, CEO Managing Director der Leaftech GmbH, im Gespräch mit der TGA+E-Redaktion.

Wago

TGA+E: Gebäudemanagement war auf den vergangenen Branchenmessen ein bestimmendes Thema. Home Energy Management Systeme (HEMS) bieten alle namhaften Hersteller als Reaktion auf § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes an. Daneben gibt es eine Entwicklung, bei größeren Wohn- und Nichtwohngebäuden Gebäudemanagementsysteme einzusetzen. Herr Hardenfels, worum geht es dabei und wie kam es dazu?

Hardenfels: Ein Auslöser für die aktuelle Entwicklung ist die Anforderung des § 71a GEG, für alle bestehenden Nichtwohngebäude mit mehr als 290 kW Nennleistung der Heizungs- oder der kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage den Einsatz eines Monitoringsystems vorzusehen. Die Anforderung ergibt sich aus der EU-Gebäuderichtlinie und der Gesetzgeber will damit einen energieeffizienteren Gebäudebetrieb erreichen. Wir beobachten zudem Interesse von Liegenschaftsbetreibern, den gestiegenen Energiekosten mit Energiemanagement entgegenzuwirken.

Um den gesetzlichen Vorgaben zu genügen oder einen Einstieg in die Gebäudeenergieoptimierung zu bekommen, reicht ein Energiemanagement mit Monitoring- und Reportingfunktion aus. Es bringt Transparenz und Übersichtlichkeit in die Gebäudeenergiedaten und zeigt Optimierungspotenziale auf. Frei konfigurierbare Dashboards und Widgets visualisieren Energieflüsse, berechnen Verbräuche und überwachen und optimieren aktiv den Energieeinsatz. Die meisten von uns genutzten Applikationen unterstützen die Anforderungen gemäß DIN EN ISO 50001 und die erfassten Verbrauchsdaten sind Basis für die Erstellung von Energie- und Umweltberichten. Mit diesen Informationen lassen sich Vorhersagen erstellen und die Dekarbonisierungsplanung optimal unterstützen.

Im nächsten Schritt kann ein Gebäudemanagement aufgebaut werden. Es überwacht und steuert die technische Gebäudeausrüstung während des Betriebs: unter anderem Raumautomation, HLK-Primäranlagen und Lichtmanagement. Durch das Einbeziehen aktueller Sensordaten und intelligenter Subsysteme bietet es einen ganzheitlichen Überblick über den Zustand des Gebäudes. Das System sichert die Energieeffizienz und liefert die Datenbasis für Monitoring, Reporting und Optimierungen. Diese und weitere Applikationslösungen haben wir zum Wago Building Ecosystem zusammengeführt.

TGA+E: Ein Gebäudemanagement besteht aus vielen Einzelteilen. Häufig werden unterschiedliche Applikationen und Komponenten in manueller Kleinarbeit zu einem Ganzen zusammengefügt. Die Konfiguration stellt einen erheblichen Aufwand dar von der Schnittstellenproblematik ganz zu schwiegen. Welchen Weg geht WAGO bei der Projektierung entsprechender Systeme?

Hardenfels: Gebäudemanagementprojekte sind heute durch kürzere Umsetzungszeiten, komplexere Strukturen und kontinuierlich steigenden Softwareanteil gekennzeichnet. Hinzu kommen höhere Anforderungen an die Sicherheit, also das Handling von Zertifikaten und Passwörtern. Für Planung, Konfiguration und Dokumentation mit vielen Steuerungen und deren oft gleichartigen Programmen haben wir den Wago Solution Builder entwickelt (Bild 2). Dieser verwendet die auf der internationalen Norm IEC 61131 basierende Entwicklungsumgebung Codesys, die von vielen Anbietern genutzt wird. Über ein Plug-in erfolgt eine nahtlose Anbindung an gängige Bussysteme, beispielsweise BACnet, Modbus, KNX, M-Bus oder DALI.

Wago

TGA+E: Sie geben in Ihren Infoschriften an, dass der Wago Solution Builder ab der Auftragsvergabe zum Einsatz kommt. Für Fachplaner wäre das ab der HOAI-Leistungsphase 8. Bleibt dadurch nicht wertvolles Potenzial ungenutzt?

Hardenfels: Wago ist mit seinen Komponenten- und Dienstleistungsangeboten auf Betrieb, Steuerung und Monitoring von Technischer Gebäudeausrüstung ausgerichtet. Damit kommen unsere Kunden frühestens mit der Vergabe in ein Projekt, aber wir fangen bei unserer Projektierung nicht bei null an. Wir lesen Vorarbeiten der Fachplanung digital ein und erleichtern die Projektarbeit, wobei der Workflow mit der vollständigen Projekterstellung im Büro offline und die Inbetriebnahme vor Ort online erfolgt.

Bisher entwickeln Fachplaner Konzepte und Entwürfe, die ohne integrale Planung und Simulationswerkzeuge im Hinblick auf späteren Nutzen, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit selten das ganze Potential ausschöpfen. Was im Maschinenbau längst Standard ist, kann auch in der Gebäudeplanung helfen, wertvolle Potenziale zu heben. Voraussetzung: Ein früherer Projekteinstieg, da die Ausgestaltungs-Freiheitsgrade zu Projektbeginn am größten sind. Hier kommt Leaftech ins Spiel.

TGA+E: Herr Dittel, was macht Leaftech und wie arbeiten Sie mit Wago zusammen?

Dittel: Wir beschäftigen uns mit der Erstellung digitaler Gebäudeabbilder mit dem Ziel, zukunftsfähige ökologische und ökonomische Strategien für Bestandsgebäude und Neubauvorhaben zu entwickeln.

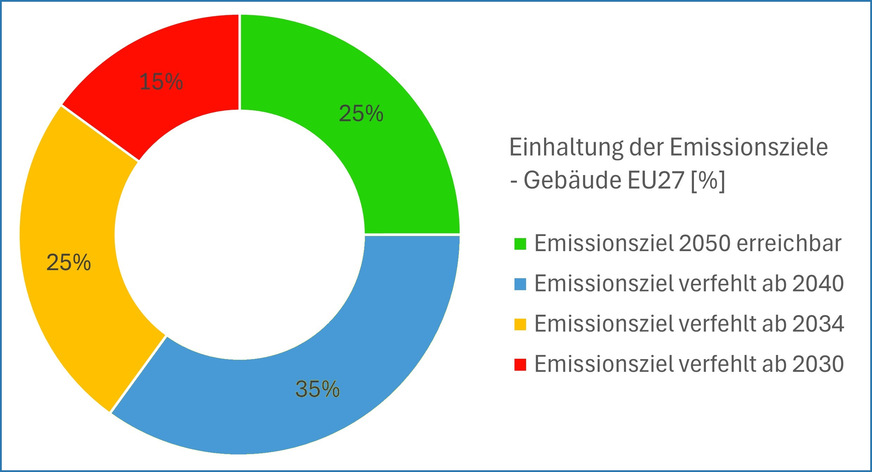

Aktuell verfehlen 75 % des Gebäudebestands bis 2040 ihr CO2-Ziel (Bild 3). Es besteht die Gefahr, dass ein Großteil der Gebäude abgewertet, schwerer zu refinanzieren oder sogar zu einem Stranded Asset wird. Damit wird die Aufgabe deutlich: Reporting und Monitoring einführen, Klimaschutzstrategie entwickeln, Maßnahmen unter Beachtung vieler Gesichtspunkte realisieren, Gebäudebestand permanent beobachten.

Wir richten uns vorrangig an Portfoliomanager, die ihre Gebäude benchmarken, vergleichen und priorisieren müssen, um strategische Investitionsplanung zu treffen. Unsere Applikationen sind dabei sowohl für Einzelgebäude als auch für Gebäudebestände gedacht.

TGA+E: Die von Ihnen beschriebenen Aufgaben lassen sich auch mit dem Monitoringsystem von Wago realisieren. Wozu braucht es dann noch Leaftech?

Hardenfels: Monitoring, Reporting und das Energiemanagement lassen sich gut aus den Livedaten einer Gebäudeautomation während der Betriebsphase ableiten. Diese muss aber zunächst installiert sein, was Zeit benötigt, Kosten verursacht und nicht für jedes Gebäude sinnvoll ist. Wago ist damit mehr im realen Betrieb unterwegs …

Dittel: … während wir uns rein im digitalen Raum bewegen und jedes digitale Gebäudeabbild mit verfügbaren Informationen anreichern. Sehr früh im Planungsprozess können wir mit einer Handvoll Daten realitätsnah simulieren und mit Analysen und Prognosen beginnen. Dabei agiert das Monitoringsystem von Wago als eine wichtige Datenquelle für unser Benchmarking, die Bandbreite unserer Lösung ist aber größer.

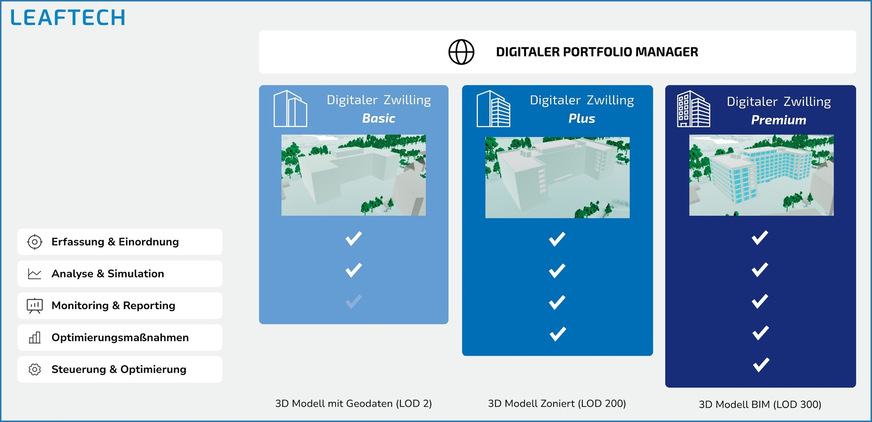

Wir beginnen stets damit, für jedes Gebäude ein erstes 3D-Modell anzulegen und diesen „Digitalen Zwilling Basic“ mit Bestandsdaten, GEO-Daten und Gebäudeeigenschaften anzureichern. Fehlende Informationen werden dabei mit Standardprofilen ergänzt. Dank unserer Simulationen sind wir so schon früh in der Lage, den Gebäude-Istzustand virtuell abzubilden. Durch wiederholte Simulationen analysieren wir dann energetische Einflussfaktoren und bewerten verschiedene Maßnahmen und Technologien zur Optimierung in Bezug auf Kosten, resultierenden Energiebedarf und Komfort. So zeigen wir kostengünstig für jedes Gebäude Wege zu einer nachhaltigen Zukunft auf.

EU Building Stock Observatory (Datenstand: 2022)

TGA+E: Über welche Gebäudeanzahl reden wir und wie erfolgt das Handling?

Hardenfels: Bei uns gibt es zur Objektgröße eine eindeutige Aussage. Unsere Hard- und Software ist nur für gewerblichen Wohnbau oder Nichtwohnbau sinnvoll. Hierbei spielen Anzahl oder Größe der Gebäude keine Rolle.

Dittel: Hinsichtlich der Gebäudeanzahl können wir mit Einzelgebäuden starten, die Verwaltung von mehreren tausend Gebäuden ist aber kein Problem. Aktuell fangen wir bei Gebäudegrößen ab 500 m2 Nutzfläche an, das wollen wir in naher Zukunft bis auf Einfamilienhäuser herunterbrechen.

Die Verwaltung aller digitalen Zwillinge erfolgt im digitalen Portfolio Manager. Er ermöglicht Aussagen zu den genannten Fragestellungen, Erst- und Risikoanalyse und datenbasierte Maßnahmenplanungen für Modernisierung und CO2-Reduktion.

Durch die Darstellung aller erfassten Gebäude in Dashboards und Maps ist eine Priorisierung, individuelle Clusterung und kumulierte Darstellung von Kosten und Emissionen möglich. Selbstverständlich kann dieses Instrument auch für den schnellen Datenexport, die Aufstellung von Reporten und die strategische Planung des Gesamtportfolios verwendet werden.

TGA+E: Die bisherige Informationsdichte ist noch sehr grob. Wie geht es weiter?

Dittel: Für auffällige Gebäude wird der digitale Zwilling in der zweiten Stufe mit weiteren Daten ergänzt und aufgewertet. Für diesen „Digitalen Zwilling Plus“ kommen dabei vor allem Raumpläne, detaillierte Daten zur Nutzung und zur TGA hinzu, sodass wir mit einem raumgenauen Modell auf Vorplanungsniveau gelangen. Mit diesem Detailgrad lassen sich automatisiert Simulationen zum energetischen Verhalten nach DIN V 18599, zu statischen und dynamischen Lastberechnungen, zum Beispiel nach VDI 2078 oder DIN EN 12831, sowie weitere Analysen durchführen.

Dank der wiederholten und präzisen Berechnungen können wir Optimierungsmaßnahmen einzeln oder kombiniert betrachten, Kosten- Nutzenrechnungen durchführen und eine Dekarbonisierungs-Roadmap aufstellen. Es lassen sich Energiebedarfe einzelner Gebäudezonen oder kritischer Räume betrachten und Energie- und Kosteneinsparungen durch Umnutzungen oder bauliche und anlagentechnische Maßnahmen beschreiben. So werden Synergien identifiziert und ungewollte Nebeneffekte vermieden bevor sie entstehen.

Ab diesem Detailgrad, kann der Digitale Zwilling direkt mit der Gebäudeautomation (GA) verbunden und zum „Digitalen Zwilling Premium“ (Bild 4) aufgewertet werden. Dabei übernehmen wir historische und aktuelle Messwerte beispielsweise aus dem Wago Building Ecosystem, um unsere Simulationen zu validieren und mittels KI zu schärfen. Der digitale Zwilling entwickelt anschließend Regel- und Steuerstrategien für die nahe Zukunft, die er aus den aktuellen Livedaten der GA sowie Wettervorhersagen oder dynamischen Day-Ahead-Preisen gewinnt. Steuer- und Regelstrategien werden anschließend auf Raum- und Gebäudeebene an die GA zur Umsetzung zurückgegeben.

Hardenfels: Die Kombination aus Simulation und Live-Daten treibt die Optimierung voran und unterscheidet sich von einer reinen thermischen Simulation. Konzepte und Planungsdaten enden nicht mehr in der Projektdokumentation, sondern werden lebendige Grundlage des Gebäude- und Anlagenbetriebs.

Leaftech

TGA+E: Wie erfolgt der Datentransfer zwischen den Wago-Komponenten und Leaftech?

Hardenfels: Wir nutzen eine API-basierte Datenweitergabe. Ein Application Programming Interface (API) ist eine Programmierschnittstelle, die es verschiedenen Anwendungen unter Nutzung von Standardbefehlen erlaubt, miteinander zu kommunizieren. Wir wollen digitale Zwillinge und GA durchgängig und ohne doppelte Arbeit entlang des gesamten Planungs- und Bauprozesses bis hin zur Betriebsphase nutzen. Standardisierung und Offenheit sind hierfür die Voraussetzung, so können auch weitere Akteure eingebunden werden.

TGA+E: Ist die Aufstellung der auf einer zeitaufwendigen und teuren thermischen Gebäudesimulation beruhenden digitalen Zwillinge nicht etwas für sehr große und wohlhabende Portfolios?

Dittel: Erste Analysen sind häufig bereits mit wenigen Daten möglich und der digitale Zwilling hat in der Vergangenheit starke Kostendegressionen erfahren. Dazu gehört beispielsweise das automatisierte Einlesen öffentlicher GEO-Daten oder die KI-Datenerfassung. Dank der beschriebenen drei Ausbaustufen: Basic, Plus und Premium lassen sich Detailgrad und Simulationsarten individuell „On-Demand“ buchen.

Künftig werden immer mehr Gebäude in Monitoring- und Reportingpflichten eingebunden und zum Energiemanagement verpflichtet. So fordert unter anderem die EU-Gebäuderichtlinie (EBPD) ab 2029 für immer mehr Nichtwohngebäude die Installation spezifizierter Gebäudeautomations- und -steuerungssysteme (siehe Info-Kasten). Mit unseren Werkzeugen können wir mit geringem Aufwand die unter diese Anforderung fallenden Gebäude, ihren Automatisierungsgrad und notwendige Maßnahmen bestimmen.

Gemessen an den möglichen Erfolgen in den drei Ausbaustufen sind die Investitionen für unser System überschaubar. Die Alternative wäre händisches Portfoliomanagement mit Excel-Tabellen, das halten wir für nicht mehr zeitgemäß.

TGA+E: In der Praxis will der Betreiber oder Nutzer möglichst wenig mit Regelungen und Steuerungen zu tun haben. Viele Anlagen laufen, einmal eingestellt, über viele Jahre unverändert …

Hardenfels: Mit unseren Möglichkeiten wird diese Praxis bald der Vergangenheit angehören. Wir arbeiten browserbasiert: Der Betreiber oder der Facility-Manager muss keine Spezialsoftware installieren und nicht mehr im Gebäude zu den Anlagen hinlaufen, um Einstellungen an Reglern vorzunehmen. Er sieht alles auf seinem PC und ist er mal nicht am Arbeitsplatz, kann er bei Bedarf auch vom Handy steuernd eingreifen, im Prinzip sogar von zu Hause aus. Hier kann er dann entscheiden, ob er selbst aktiv wird oder Dienstleister einschalten muss.

Veränderungen im Gebäude, Raumneuaufteilungen, andere oder neue Komponenten können schnell in das bestehende System integriert werden. Sowohl im Wago Building Ecosystem als auch in den digitalen Zwillingen. Damit lassen sich die Veränderungen bereits im Vorwege bewerten und optimieren, bevor sie zu tatsächlichen Verbrauchsänderungen geführt haben. Und das ist ohne Einschaltung von Spezialisten oder Programmierern möglich.

Dittel: Mit dem digitalen Zwilling kann der Anwender nicht nur erkennen, dass zu viel Energie verbraucht wurde, sondern auch, wo der Mehrverbrauch entstanden ist. Das können beispielsweise einzelne Räume oder anlagentechnische Komponenten sein.

Durch die Vorhersagemöglichkeiten, die sich aus dem Wechselspiel beider Applikationen ergeben, wird es für den Nutzer viel interessanter, sich mit GA zu beschäftigen. Denn er sieht heute schon, was morgen passieren wird und ist morgen natürlich gespannt, ob die Prognosen zutreffen.

EU-Gebäuderichtlinie

Auszug aus der Richtlinie (EU) 2024/1275 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung), in Artikel 13 „Gebäudetechnische Systeme“:

[…]

(9) Die Mitgliedstaaten legen Anforderungen fest, um sicherzustellen, dass – sofern dies technisch und wirtschaftlich realisierbar ist – Nichtwohngebäude folgendermaßen mit Gebäudeautomations- und -steuerungssystemen ausgestattet werden:

a) bis zum 31. Dezember 2024 in Nichtwohngebäuden mit einer effektiven Nennleistung für Heizanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von über 290 kW;

b) bis zum 31. Dezember 2029 in Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungsanlagen und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 70 kW.

(10) Die Systeme für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung müssen in der Lage sein,

a) den Energieverbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu protokollieren, zu analysieren und dessen Anpassung zu ermöglichen;

b) Benchmarks in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes aufzustellen, Effizienzverluste von gebäudetechnischen Systemen zu erkennen und die für die Einrichtungen oder das gebäudetechnische Management zuständige Person über mögliche Verbesserungen der Energieeffizienz zu informieren;

c) die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebäudetechnischen Systemen und anderen Anwendungen innerhalb des Gebäudes zu ermöglichen und gemeinsam mit anderen Typen gebäudetechnischer Systeme betrieben zu werden, auch bei unterschiedlichen herstellereigenen Technologien, Geräten und Herstellern;

d) bis 29. Mai 2026, die Raumklimaqualität zu überwachen.

[…]

Hardenfels: Es gibt noch einen weiteren Aspekt: Durch automatisch erstellte Reporte wird der Betreiber oder der Energiemanager auf Missstände hingewiesen, was seine Aufmerksamkeit auf die GA und dort auf die aktuellen Handlungsfelder lenkt. Zudem kann das automatisierte Bereitstellen von Reporten die verantwortlichen Mitarbeiter über den Energiegebrauch informieren und anregen, aus der jeweiligen Anwendung heraus Verbesserungspotenziale zu finden.

TGA+E: Sie erwähnten den Einsatz des digitalen Zwillings für Neubauvorhaben. Was bieten Sie dafür an?

Dittel: Unser Vorgehen in Neubauvorhaben funktioniert ähnlich wie im Bestand. Wir erstellen den Digitalen Zwilling aus Entwürfen und Planungsdaten sowie BIM-Daten, die wir dabei sowohl verarbeiten als auch generieren können. Anschließend simulieren und analysieren wir das Gebäude.

Dank der präzisen Einbindung aller Gebäude- und Umgebungsdaten wird eine passgenaue Dimensionierung der TGA, der Lichtplanung und der Energiesysteme inklusive dem Einsatz von Photovoltaik-Anlagen ermöglicht. Das spart Investitionskosten, Zeit und reduziert die späteren Betriebskosten.

Was uns auszeichnet ist die Fähigkeit, iterativ kurzfristig verschiedene Planungsoptionen zu simulieren. Wir kommen schneller zu einem Entscheidungspunkt und senken den Projektvorlaufaufwand von Architekten und Ingenieuren.

TGA+E: Treten Sie mit Ihren Angeboten in Konkurrenz zu TGA+E-Planern?

Dittel: Das wird häufig angenommen, trifft aber nicht zu. Unsere Angebote können Fachplaner nutzen und in ihren Büroalltag integrieren. Sie gewinnen ein zusätzliches Planungswerkzeug, das genauer als herkömmliche Verfahren Lasten, Leistungen und Kosten ermitteln kann und wegen seiner Durchgängigkeit Wegbereiter der zukünftig in vielen Gebäuden zu installierenden GA ist. Fachplaner sichern sich damit einen Wettbewerbsvorteil und reduzieren eigene Projektkosten.

Insbesondere unser digitaler Zwilling Basic bietet noch mehr Chancen: Er kann als Akquisitionsinstrument bei Projektanbahnungen verwendet werden, da er einfach und vergleichsweise schnell mit Eckdaten eines Projekts gefüttert wird. Die Ergebnisse können den späteren Bauherrn von der Qualität des Konzepts und des Büros überzeugen.

Darüber hinaus gibt es Planungsbüros, die die TGA von Kunden mit vielen Gebäuden aber ohne eigenes Portfoliomanagement betreuen. Sie übernehmen Aufgaben, die sich in weiten Bereichen mit denen eines Portfoliomanagers decken. Auch hier können unsere Angebote dem Fachplaner neue Möglichkeiten und Wege eröffnen. Von Konkurrenz kann also nicht die Rede sein, wir streben mit unserem Angebot eher ein Miteinander an.

TGA+E: Herr Hardenfels, Herr Dittel, vielen Dank für das Gespräch.

Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Gebäudeautomation