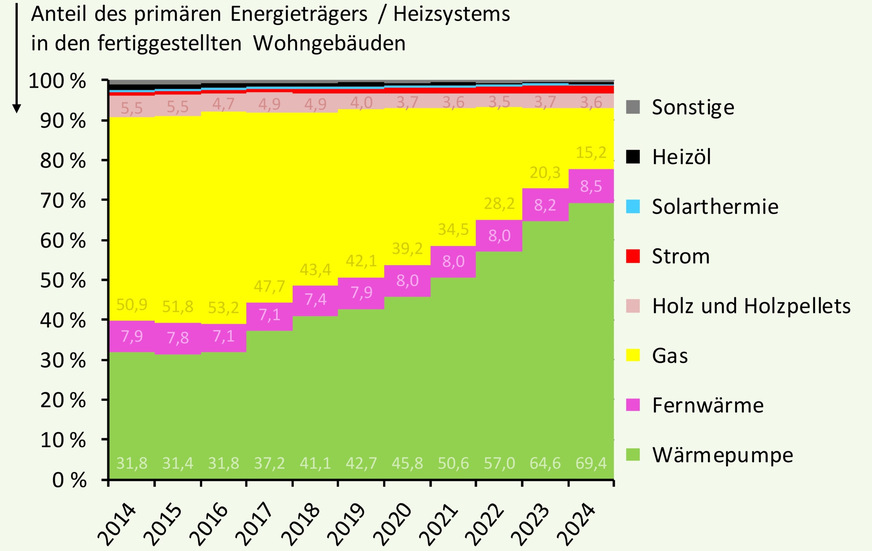

Die Heizungswende setzt sich bei neu fertiggestellten Wohngebäuden fort. 2024 hat die Wärmepumpe um 4,7 Punkte zugelegt, die Gas-Heizung verlor 5,1 Punkte. Die Öl-Heizung hat beim Neubau keine Bedeutung.

JV

Um die Entwicklung der Heizungsstruktur bei fertiggestellten Wohngebäuden richtig einzuordnen, ist eine Zahl „für den Hinterkopf“ wichtig: 26. Die durchschnittliche Abwicklungsdauer von neu errichteten Wohngebäuden, also die Zeit von der Genehmigungserteilung bis zur Fertigstellung, lag im Jahr 2024 im Durchschnitt bei 26 Monaten (gewichtet nach Wohnungen). Die Entscheidung für das im Jahr 2024 verwirklichte Heizsystem wurde somit in vielen Fällen zwischen November 2021 und Oktober 2022 getroffen, bei Eigenheimern dürfte das Zeitfenster etwas kürzer zurückliegen. Die Entscheidung der Bauherren dürfte sogar noch mindestens zwei Monate vor der Baugenehmigung getroffen worden sein.

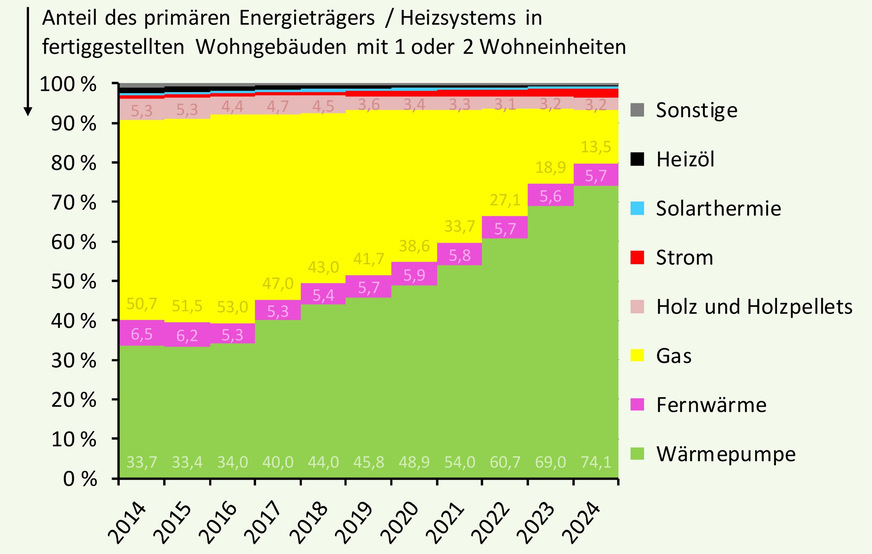

„Wärmepumpe deutlich vor Gas-Heizung, Gas-Heizung ‚noch‘ vor Fernwärme“. So könnte man die im Jahre 2024 in offiziell fertiggestellten neu errichteten Wohngebäuden entstandene Heizungsstruktur zusammenfassen und gleichzeitig einen Blick nach vorn richten. Diese Entwicklung setzt sich seit 2017 stetig fort und auch die geplante Heizungsstruktur Baugenehmigungen in den letzten zwei Jahren sprechen dafür. Und schaut man in das für die 2024er-Baufertigstellungen maßgebliche Genehmigungsjahr 2022, stimmen sie gut überein:

● 69,4 % mit Wärmepumpen 2024 realisiert (2022: 71,0 % genehmigt)

● 15,2 % mit Gas-Heizung 2024 realisiert (2022: 14,2 % genehmigt)

● 8,5 % mit Fernwärme 2024 realisiert (2022: 8,2 % genehmigt)

Betrachtung nach absoluten Zahlen

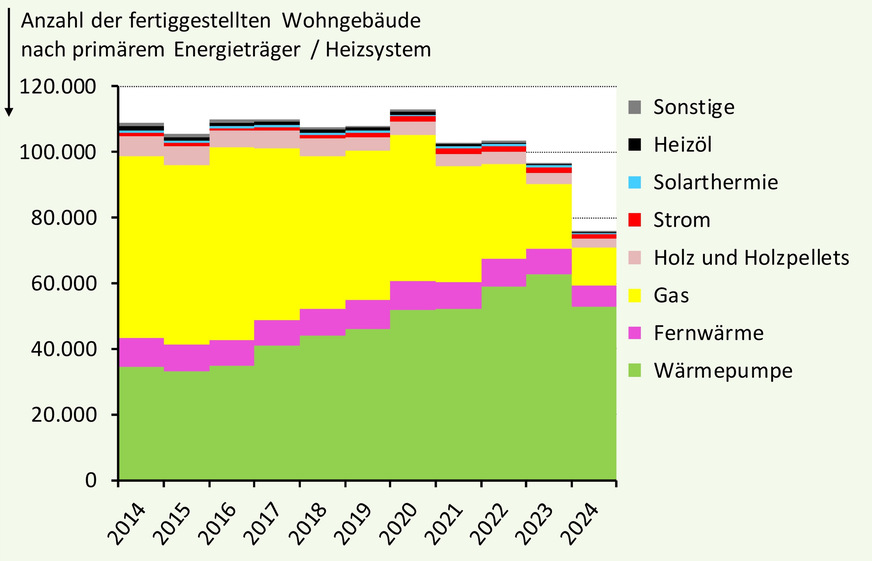

Betrachtet man die absoluten Zahlen, ist zu berücksichtigen, dass sich die Zahl der fertiggestellten Wohngebäude von 2014 bis 2024 auf 108.908 auf 76.073 (−30,1 %) deutlich verringert hat und von dem Rückgang Ein- und Zweifamilienhäuser, wo Wärmepumpen aus mehreren Gründen eine höhere Verbreitung haben, deutlich stärker als Mehrfamilienhäuser.

Die größte Erosion gab es bei Gas-Heizungen um den Faktor 4,8 auf 20,9 % (von 55.475 Gebäuden in 2014 auf 11.578 Gebäude in 2024). Der größte Gewinner war trotz sinkender Fertigstellungszahlen die Wärmepumpe mit einem Zuwachs von 52 % (34.635 Gebäude in 2014 auf 52.757 Gebäude in 2024). 2024 war der allgemeine Rückgang allerdings so groß, dass es bei der mit Wärmepumpen beheizten Anzahl neu fertiggestellter Wohngebäude ebenfalls einen Rückgang gab. Dieser Effekt beruht fast ausschließlich auf dem Segment Ein- und Zweifamilienhäuser.

JV

Für die Baufertigstellungen des Jahres 2024 ergeben sich auf Basis der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Daten:

● 52.757 Wohngebäude mit WP als primäres Heizsystem,

● 774 Wohngebäude mit WP als sekundäres Heizsystem,

● 5657 Nichtwohngebäude mit WP als primäres Heizsystem und

● 266 Nichtwohngebäude mit WP als sekundäres Heizsystem.

Ob in den 59.454 Gebäuden eine oder mehrere Wärmepumpen installiert sind und ob sie eventuell gemeinsam aus einer Wärmepumpe (Blockheizung) beliefert werden, ist nicht bekannt. Die Aufschlüsselung nach der Beheizungsart lässt aber die Vermutung zu, dass die Gebäude von mindestens 60.000 einzelnen Wärmepumpen versorgt werden, denn Blockheizungen (hier wäre mehrere WP zu vermuten), Etagenheizungen und Einzelraumheizungen haben bei den jüngeren Baufertigstellungen nur einen geringen Anteil. Hingegen sind Wärmepumpen-Kaskaden bei größeren Gebäuden eine häufige Lösung.

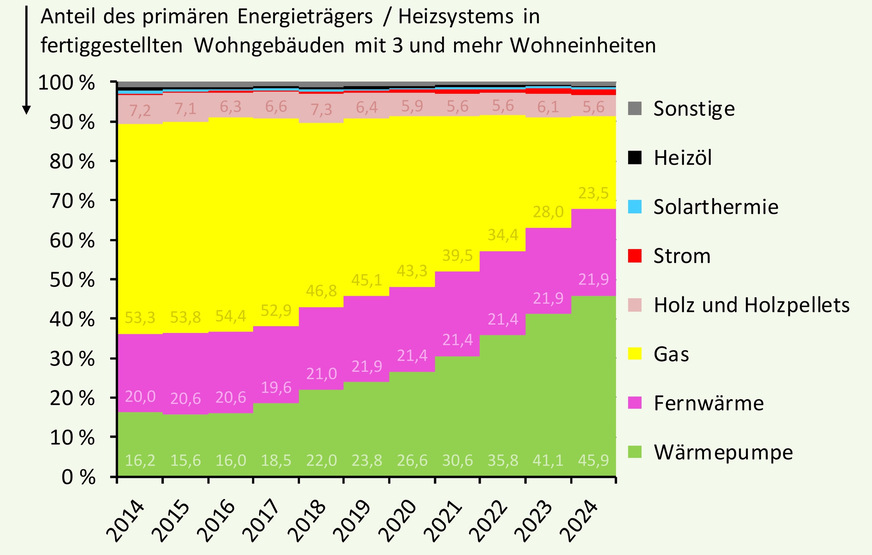

Mehrfamilienhäuser holen schnell auf

Bei fertiggestellten Wohngebäuden mit 3 oder mehr Wohneinheiten ist der Wärmepumpenhochlauf aufgrund des Nutzer-Investor-Dilemmas später gestartet, holt nun aber flankiert durch Förderprogramme und allgemeinen GEG-Anforderungen auf. In den letzten drei Jahren ist der Anteil jeweils zwischen 4,8 und 5,2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr auf einen Anteil von 45,9 % in 2024 gestiegen und hat sich in 6 Jahren mehr als verdoppelt (2018: 22,0 %). Der Anteil der Gas-Heizung hat sich parallel nahezu halbiert.

Grafik 3 ist der Ausschnitt für Mehrfamilienhäuser aus Grafik 1. Zum direkten Vergleich zeigt Grafik 4 die Entwicklung für Ein- und Zweifamilienhäuser.

JV

JV

Die Last aus dem Neubau schrumpft

Die größte Herausforderung der Wärmewende sind zwar die bestehenden Gebäude und ihre Heizsysteme. Aber auch die kontinuierliche Heizungswende bei künftigen Neubauten unterstützt die Zielerreichung des Gebäudesektors. Hintergrund ist (etwas vereinfacht), dass in der Abgrenzung des Bundes-Klimaschutzgesetzes die CO2-Emissionen von Neubauten, die mit fossilen Energieträgern beheizten werden, durch dekarbonisierende Maßnahmen bei bestehenden Gebäuden oder ihren Rückbau ausgeglichen werden müssen. Erst nach diesem Ausgleich sinken die CO2-Emissionen im Gebäudesektor. Die CO2-Emissionen, die heute noch beim Betrieb einer Wärmepumpe über den Strommix entstehen, werden dem Sektor Energie und nicht dem Sektor Gebäude zugeordnet. ■

Datenquelle Destatis; eigene Berechnungen / jv

Der Artikel gehört zur TGA+E-Themenseite TGA-Marktdaten