Der Artikel kompakt zusammengefasst

MohamadFaizal – stock.adobe.com

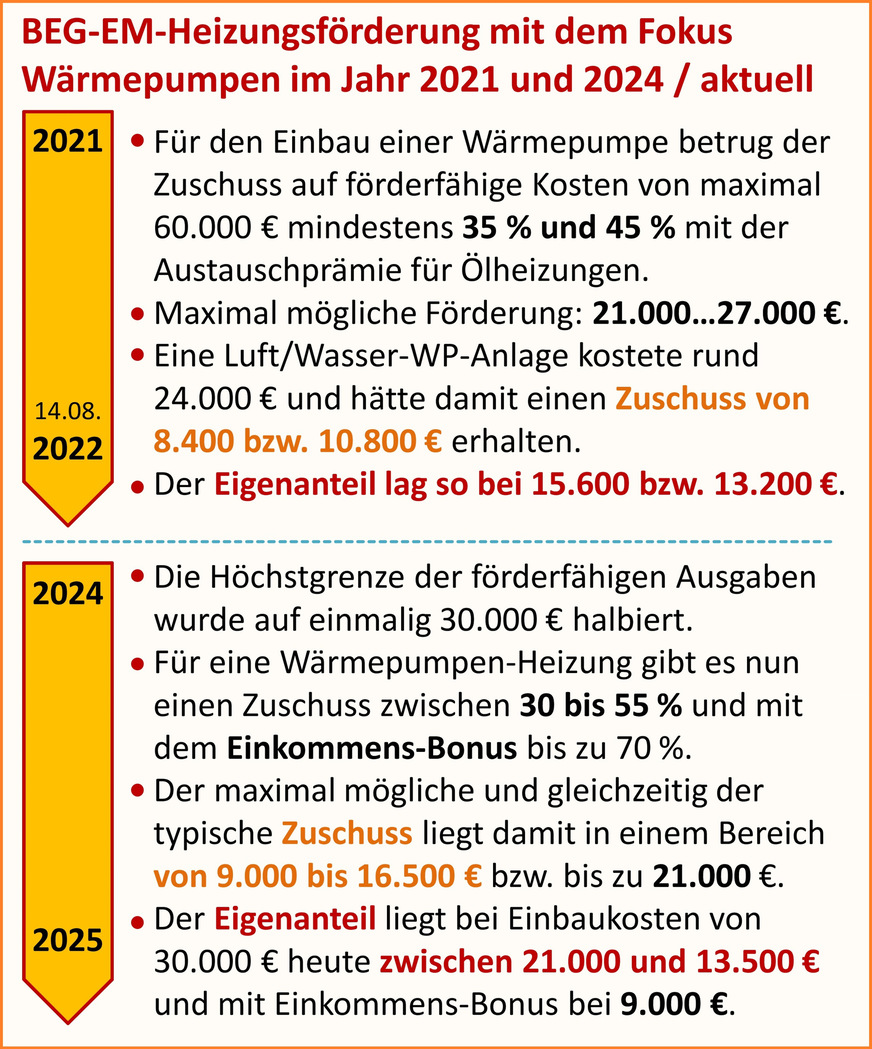

■ Im Jahr 2021 wurden Wärmepumpen in der Grundförderung mit 35 % für förderfähige Kosten bis zu 60.000 Euro gefördert. 2025 sind es 30 % für maximal 30.000 Euro.

■ 2025 können Gebäudeeigentümer mit der Grundförderung und dem Effizienz-Bonus die gleiche prozentuale Förderung wie 2021 im Standardfall erreichen.

■ 2021 konnte die prozentuale Förderung mit der „Austauschprämie für Ölheizungen“ auf 45 % für bis 60.000 Euro erhöht werden. 2025 gibt es unter bestimmten (durchaus typischen) Bedingungen auch bei der Entfernung von Gas-Heizungen einen Klimageschwindigkeits-Bonus von 20 Prozentpunkten und damit einen möglichen Förderzuschuss von 50 bzw. 55 %.

■ Seit 2024 gibt es für einkommensschwache selbstnutzende Eigentümer den Einkommens-Bonus und eine maximalen Förderanteil von 70 % und einen maximalen Zuschuss von 21.000 Euro.

■ Die Fördervoraussetzungen im Jahr 2025 erfordern den Einbau effizienterer und potenziell aufwendigerer und Wärmepumpen mit höheren Herstellkosten.

Eine zu hohe Förderung für Wärmepumpen aufgrund des „Heizungsgesetzes“ (GEG-Novelle 2023/24)? Tatsächlich ist sie gegenüber 2021 eher gesunken und dennoch besser und gerechter. Sie könnte aber noch verbessert werden.

Rund um die Heizungsförderung gibt es viele Diskussionen – und offensichtlich auch eine besondere Art der Amnesie in den Reihen von CDU/CSU. Ein Vergleich der Förderung in 2021 (GroKo II) und 2024 bis heute (Ampel):

2021 wurde über die „Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM)“ wie heute prozentual bezogen auf anrechenbare Kosten gefördert, jedoch mit einem großzügigen Deckel von 60.000 Euro statt zurzeit 30.000 Euro. 2021 setzte die BReg einen zusätzlichen Fokus: Die Binnennachfrage zu stimulieren.

Der höhere Deckel in 2021 ermöglichte die Bezuschussung einer umfangreichen Liste förderfähiger Umfeldmaßnahmen für das gesamte Heizungssystem von der Straße (Gasanschluss) bis in alle Räume, z. B. auch den Einbau von Flächenheizungen inkl. Dämmung und Estrich, Bodenbelägen, Wandverkleidung und Putzarbeiten. Viele Posten sind auch heute möglich, fallen jedoch durch den niedrigeren Deckel aus der Förderung. Und bei Wärmepumpen ist es inzwischen so, dass es technisch keine Notwendigkeit der Nachrüstung einer Flächenheizung (mehr) gibt.

Typische Förderung 2021

2021 gewährte die BEG EM beim Einbau einer Wärmepumpe im Bestand einen Zuschuss von 35 % der förderfähigen Kosten. Mit der „Austauschprämie für Ölheizungen“ konnte er auf 45 % steigen.

● Die maximal mögliche Förderung lag zwischen 21.000 und 27.000 Euro.

● Auf Basis der vzbv-Kennziffern kostete eine Luft/Wasser-Wärmepumpen-Anlage im Jahr 2021 ohne besondere Umfeldmaßnahmen ca. 24.000 Euro und hätte einen Zuschuss von 8400 bzw. 10.800 Euro erhalten.

● Der Eigenanteil für den Umstieg lag dadurch bei 15.600 Euro bzw. 13.200 Euro und

● der Kostenabstand zur 1:1-Erneuerung einer Gas-Heizung betrug 3600 Euro.

JV

Typische Förderung 2025

Die BEG EM wurde 2022 mehrfach an die Energiekrise angepasst. Nach der GEG-Novelle wurde sie mit Wirkung ab 2024 mit etwas höheren technischen Anforderungen erneuert, um neue Boni ergänzt und die Höchstgrenze der förderfähigen Ausgaben auf 30.000 Euro halbiert.

● Für eine WP-Heizung gibt es nun abhängig von mehreren Kriterien Zuschüsse zwischen 30 bis 55 % und mit dem erstmalig verfügbaren Einkommens-Bonus von bis zu 70 %.

● Der maximal mögliche Förderzuschuss liegt ohne den Einkommens-Bonus aktuell mit 9000 bis 16.500 Euro unter dem Korridor von 2021. Die Bandbreite entspricht zumeist der tatsächlichen Förderung, da die Gesamtkosten für den Umstieg den Förderdeckel erreichen oder übersteigen.

● Dadurch ist die pauschale Bezuschussung in der Praxis 2024 eine Festbetragsförderung.

● Am Förderdeckel ergibt sich ein Eigenanteil für den Gebäudeeigentümer zwischen 21.000 und 13.500 Euro.

● Der Kostenabstand gegenüber der 1:1-Erneuerung einer Gas-Heizung liegt bei niedrigen Umstiegskosten (30.000 Euro) bei 9000…1500 Euro und bei höheren Umstiegskosten (34.000 Euro) bei 13.000…5500 Euro.

Es zeigt sich, dass 2025 der typische Förderzuschuss bei gleicher Bauleistung höher als 2021 ausfallen kann, der geringere Kostenabstand zur 1:1-Erneuerung einer Gas-Heizung den Umstieg aber finanziell weniger attraktiv aussehen lässt. Bei der Maximalförderung mit dem Einkommens-Bonus ist der Kostenabstand 2025 jedoch deutlich attraktiver als 2021. Mit zusätzlichen umfangreichen Umfeldmaßnahmen wäre 2021 der Förderzuschuss regelmäßig über dem 2025 geltenden Limit gewesen. Mit der Austauschprämie für Ölheizungen wäre dies bei 2021-Gesamtkosten von über 36.700 Euro im Vergleich zum 55-%-Zuschuss der Fall. 2025 ergibt sich daraus mutmaßlich bei vielen Sole/Wasser-Wärmepumpen-Anlagen aufgrund der höheren Investitionskosten ein Nachteil gegenüber der 2021-Förderung.

Abgesehen vom Einkommens-Bonus ist die Heizungsförderung 2025 aber aus einem anderen Grund viel wirksamer: Im Jahr 2021 wurden auch „Gas-Hybridheizungen“ mit 30 % Grundförderung und inklusive der Austauschprämie für Ölheizungen mit 40 % bezuschusst und so der Anreiz zum Umstieg auf Wärmepumpen verringert.

Exkurs: Im Jahr 2021 sah die BEG EM vor, dass man den Förderdeckel von 60.000 Euro pro Wohneinheit in jedem Kalenderjahr ausreizen konnte. Die aktuelle BEG EM deckelt die Heizungsförderung für die gesamte Planlaufzeit der Richtlinie bis Ende 2030 gebäudebezogen auf 30.000 Euro pro Wohneinheit (bei Mehrfamilienhäusern sinkt dieser Wert auf minimal 8000 Euro pro Wohneinheit).

Höhe der Einbaukosten

Als Einbaukosten für eine Luft/Wasser-Wärmepumpe aus dem letzten GroKo-II-Jahr 2021 kann man 24.000 Euro ansetzen und eine bis Mitte 2025 „normale“ Teuerung von 15 % annehmen.

Zusätzlich muss für geförderte Wärmepumpen-Anlagen gewürdigt werden, dass die Förderrichtlinie inzwischen Schnittstellen zur externen Steuerung, indirekt den Einsatz natürlicher Kältemittel, eine höhere Energieeffizienz und geringere Geräuschemissionen vorgibt. Beziffert man den zusätzlichen Aufwand exemplarisch auf 1500 Euro (Barwert 2025) ergibt sich ein von 2024 bis heute hochgerechneter Einbaupreis von 29.100 Euro.

Rechnet man für heute zu beobachtete Einbaukosten von 30.000 Euro (bei geringem Schwierigkeitsgrad) zurück, ergibt sich im Jahr 2021 ein Barwert für die bessere Technik von 24.800 Euro (+800 Euro). Den Effizienzsprung von 2021 bis 2025 kann man auf etwa 0,4 Punkte bei der System-Jahresarbeitszahl auf nun 3,4 beziffern. Daraus ergibt sich ein Vorteil bei den Betriebskosten von etwa 150 Euro/a im Einfamilienhaus.

Ein Anstieg der Einbaukosten von 2021 mit 24.000 Euro bis 2025 auf 30.000 Euro ließe sich also nahezu vollständig aus Faktoren erklären, die der Wärmepumpen (mit höherer JAZ) einbauende Betrieb nicht beeinflussen konnte.

Fakt und den Wärmepumpen-Rollout bremsend ist ohne Zweifel, dass Einbaukosten von 30.000 Euro und mehr zu hoch und nicht zukunftsfähig sind. Auch wenn Einbaukosten von heute 30.000 Euro in einem bereinigten Kostenbereich liegen, der bereits vor der Energiekrise existiert hat, ist zu konstatieren: die erhofften Skalierungs-, Vorfertigungs- und Lerneffekte haben sich bisher (noch) nicht in einem geringeren Gesamtpreis für den Umstieg niederschlagen. Zudem zeigt sich in der Praxis, dass Einbaukosten von 30.000 Euro nicht ausreichend sind, wenn im Zuge der Heizungsmodernisierung auch die Elektroverteilung über den Anschluss der Wärmepumpe hinaus erneuert werden muss.

Exkurs: Die Heizungsförderung gibt es schon seit dem 1. September 1999. Sie ging aus der unter Helmut Kohl 1994 gestarteten „Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien“, zunächst mit dem Fokus Windkraftanlagen und später auch von Biogasanlagen hervor.

Höhere Kosten, aber auch mehr Möglichkeiten

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die breite Erweiterung des Wärmepumpenangebots auf natürliche Kältemittel. Die Geschwindigkeit dabei hängt auch mit deutlichen Ankündigungen in der BEG EM seit dem 30. Dezember 2020 zusammen. Sie haben beschleunigt, dass inzwischen alle Hersteller Wärmepumpen anbieten, die Vorlauftemperaturen von 65 °C und mehr im Verdichterbetrieb erreichen und normiert energieeffizienter als 2021 sind.

Dieser ohnehin aufgrund des F-Gase-Ausstiegs notwendige (und mit Kosten verbundene) Entwicklungsschub ermöglicht es nun, trotz höherer Wärmepumpen-Einbaukosten den Umstieg zu geringeren Gesamtkosten bzw. ohne vorherige Dämmmaßnahmen oder eine umfangreiche Anpassung der Wärmeverteilung zu realisieren. Denn Fassaden, Fenster und Dächer können nun mit ihrem eigenen Modernisierungszyklus nach Bedarf erneuert werden. Temporär ergibt sich daraus notgedrungen eine etwas geringere Jahresarbeitszahl als bei einem vollsanierten Gebäude, was jedoch im Gesamtkontext nur eine geringe Kostenrelevanz hat.

Mit mehr Strategie fördern!

Statt die Heizungsförderung ständig pauschal anzugreifen, wäre es zielführender, die aktuelle Situation, die bisherige Entwicklung sowie die Potenziale zur Kostensenkung über optimierte und vereinfachte Prozesse zu analysieren und auf dieser Basis die Förderung transparent mit anspruchsvollen Zielen zu verknüpfen.

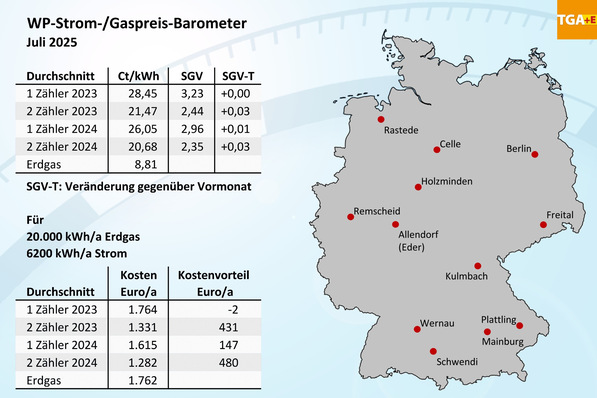

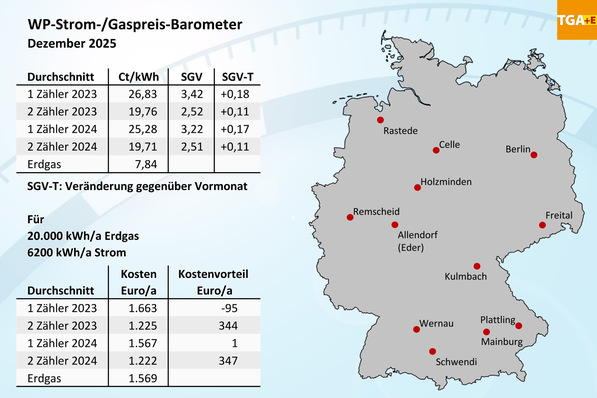

Beim Wechsel auf natürliche Kältemittel haben die Hersteller gezeigt, wie schnell beeindruckende Innovationen zur Marktreife und knifflige Herausforderungen technisch gelöst werden können. Eine Sonderauswertung (Die 730-Euro-Wärmepumpen-Frage) im Rahmen des Wärmepumpenstrom-/Gaspreis-Barometers verdeutlicht allerdings, dass die Wärmepumpen-Wertschöpfungskette aufgrund regionaler Unterschiede bei der Energieversorgung nicht allein für überall gleiche Voraussetzungen sorgen kann. ■

Quellen: BEG-EM-Richtlinien seit 2020 im Bundesanzeiger / jv

Im Kontext:

Warum die Dekarbonisierung von Gebäuden plötzlich einfach ist

CO2-Kosten können die Wärmepumpen-Stromkosten überholen

Ergänzungskredit: Die zusätzliche Heizungsförderung

Trotz sinkendem Heizungsabsatz: Die CO2-Minderung steigt

Preise für neue Heizungen in 5 Jahren um 70 % gestiegen

Wärmepumpe: Wie hoch der Förderbedarf für den Umstieg ist

Warum der Wärmepumpenhochlauf gefördert werden muss

Exkurs: Zuschussförderung 2025

BEG-EM-35: Die Heizungsförderung stellt bei selbstgenutztem Eigentum eine Grundförderung von 30 % als nicht zurückzahlbaren Zuschuss bis zu einer Höchstgrenze der förderfähigen Ausgaben von 30.000 Euro zur Verfügung. Mit dem Effizienz-Bonus von 5 Prozentpunkten (wenn als Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser erschlossen wird oder ein natürliches Kältemittel eingesetzt wird) ergibt sich ein Zuschusssatz von 35 %.

BEG-EM-55: Ein Klimageschwindigkeits-Bonus von zusätzlich 20 % steht selbstnutzenden Eigentümern für die selbstgenutzte Wohneinheit zur Verfügung, wenn mit der geförderten Maßnahme der Austausch von funktionstüchtigen Öl-, Kohle-, Gas-Etagen- und Nachtspeicherheizungen (ohne Anforderung an den Zeitpunkt der Inbetriebnahme) oder von funktionstüchtigen Gas-Heizungen oder Biomasse-Heizungen, wenn die Inbetriebnahme zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens 20 Jahre zurückliegt, einhergeht. Voraussetzung für die Gewährung des Bonus ist eine fachgerechte Demontage und Entsorgung der ausgetauschten, für den Bonus berechtigten Heizung. Als Erweiterung der BEG-EM-35 ergibt sich ein Zuschuss von 55 % (bis maximal 30.000 Euro).

BEG-EM-70: In Kombination mit den anderen Zuschüssen sieht die Heizungsförderung erstmalig seit 2024 einen Einkommens-Bonus vor. Der Bonus von 30 Prozentpunkten wird selbstnutzenden Eigentümern mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von bis zu 40.000 Euro für die selbstgenutzte Wohneinheit gewährt. Durch eine Begrenzung ergibt sich als Erweiterung der BEG-EM-55 ein Zuschusssatz von 70 % (bis maximal 30.000 Euro).